Différentes sources permettent de reconstituer la chronologie de la Maroillaise. Cette race locale décrite pour la première fois en 1857 est très représentée jusqu’en 1914, puis décline progressivement à l’issue de la Première Guerre Mondiale jusqu’à sa disparition dans les années 1960.

La Maroillaise, une variété de la Flamande

Origine et description de la Maroillaise

Nous devons ses origines, ses caractères et ses procédés d’élevage à l’inspecteur général de l’agriculture chargé de la région du nord-est et de l’est, Pierre LEFOUR, par son livre écrit en 1857 : « Description des espèces bovine, ovine et porcine. La race flamande » (1).

« La sous-race maroillaise dérive évidemment du mélange de la race flamande et de celle du Hainaut, qui existe encore, quoique profondément modifiée, dans le Hainaut belge, vers Mons, Florennes, etc (2).; race aux formes élancées, haute sur jambes, et qui fournil ces grands bœufs alezan enfumé, ou noirs et blancs, gris, tigrés, qu’emploie aujourd’hui la sucrerie du Nord. Cependant la sous-race maroillaise, qui s’est moins mélangée avec le hollandais, s’est également moins imprégnée de sa couleur noire ou pie; la robe rouge froment, qui paraissait être celle de l’ancienne race du Hainaut et de la Campine, avec laquelle elle s’est alliée, s’est nuancée de rouge vif, ou rouge brun, par le croisement flamand; on prétend également qu’à une certaine époque il y a eu dans la contrée des importations normandes, mais les traces en sont peu apparentes.

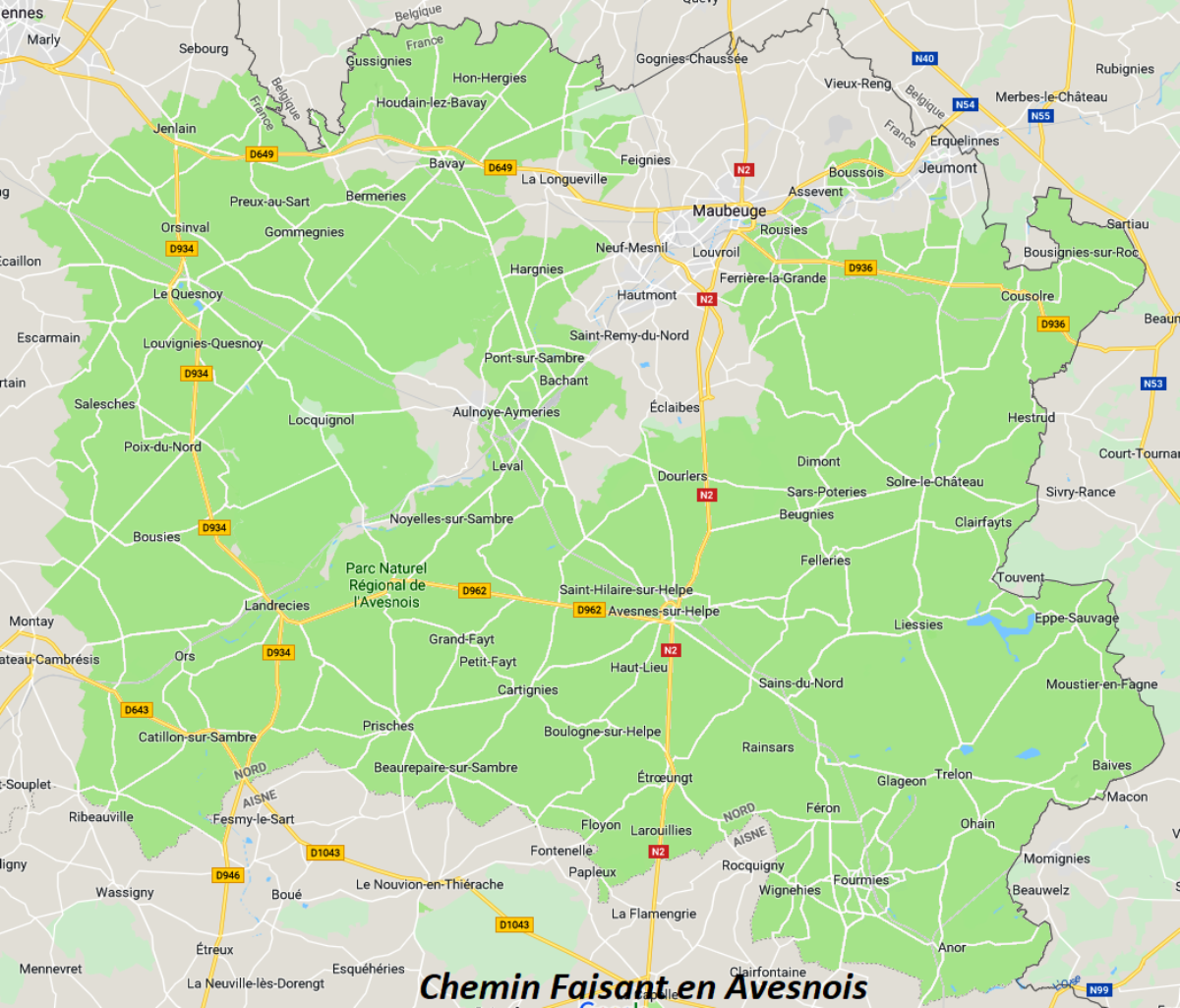

La sous-race maroillaise, telle qu’elle existe aujourd’hui dans les cantons d’Avesnes, Landrecies, Berlaimont, Solre-le-Château, réunit la plupart des caractères de la race flamande, avec beaucoup moins d’ampleur que le type de Bergues, mais plus de finesse dans l’ensemble; la vache représentée figure 3 reproduit assez fidèlement les caractères les plus tranchés de cette sous-race ; la tête est petite, le cou mince, l’épaule plate, la poitrine serrée, les reins étroits et souvent légèrement déprimés, la croupe avalée, la cuisse peu fournie, l’avant-bras grêle, les membres secs et minces, la peau fine, les mamelles très développées; la robe est tantôt rouge et rouge brun, tantôt rouge froment, tantôt pagne ou rouanne ; c’est une race essentiellement laitière; mais c’est la race laitière épuisée par les exigences d’un propriétaire besoigneux, qui surexcite la sécrétion laitière, sans fournir aux organes des éléments suffisamment réparateurs.

Les taureaux, beaucoup moins bien soignés que dans la Flandre, et livrés de bonne heure à la reproduction, sont, sauf quelques exceptions, efflanqués, haut montés, pèchent par la poitrine, la côte et les reins.

On élève, dans le pays même, peu de bœufs jusqu’à l’âge adulte; mais on vend, à six mois ou un an, un assez grand nombre de veaux châtrés, qui sont enlevés par des éleveurs du Nord et de l’Aisne, ou descendent, par l’Aisne et les Ardennes, jusque dans la Champagne, où ils se confondent avec les bœufs champenois.

Le bœuf maroillais a la plupart des défauts du taureau; soumis, dans le premier âge, à un régime médiocre, sa croissance est très-lente; mais, vers trois ans, son développement, lorsqu’il est favorisé par une bonne alimentation, se liait instantanément et il atteint jusqu’à im,7o; par sa conformation, il a beaucoup d’analogie avec le bœuf du Hainaut, dont il diffère surtout par sa robe rouge froment unicolore, ou tachée de blanc ».

Résumé

Telle qu’elle existe aujourd’hui, dit M. Lefour, dans les cantons d’Avesnes,

Landrecies , Berlaimont, Solre-le-Château, la sous-race maroillaise réunit la plupart des caractères de la race flamande, avec beaucoup moins d’ampleur

que le type de Bergues, mais plus de finesse dans l’ensemble. Cette sous-race

a pour caractères : la tête petite, le cou mince, l’épaule plate, la poitrine ser-

rée , les reins étroits et souvent légèrement déprimés, la croupe avalée, la

cuisse peu fournie , l’avant-bras grêle , les membres secs et minces , la peau

fine , les mamelles très-développées; la robe est tantôt rouge et rouge-brun,

tantôt rouge froment, tantôt pagne ou rouanne. C’est une race essentiellement

laitière, mais c’est la race laitière épuisée.

Dans les années 1930 René de la Gorce (3) reprenait sa description : « elle avait la tête petite, le cou mince, la croupe avalée, la cuisse peu fournie, l’avant-bras grêle, les membres secs et minces, la peau fine, les mamelles très développées. La robe est tantôt rouge et rouge-brun, tantôt rouge froment, tantôt pagne ou rouanne. C’est une race essentiellement laitière, sa taille se situe entre 1,30 et 1,40 mètres, son poids oscille entre 450 et 500 kg. » (3).

Il disait même qu’elle ne serait pas suppléer par une autre race comme la Flamande : « ses qualités beurrières lui étaient bien supérieures et son aptitude laitière presque égale : près de 3000 litres de lait par an pour une lactation de 9 à 10 mois ».

***

Voici une description de notre Maroillaise par M Albert Lapparent (1839 1908), inspecteur général de l’agriculture dans son ouvrage rédigé en intitulé Étude sur les races , variétés et croisements de l’espace bovine en France (5) :

« La sous-race maroillaise, qui présente beaucoup d’analogie avec la flamande, se trouve dans toute la partie sud-est du département du Nord, située dans les vallées des deux Helpes et de la Sambre (rive droite), qui forme la zone herbagère; son habitat s’étend sur les cantons de Nouvion et de la Capelle, dans le nord du département de l’Aisne.

Mais la maroillaise n’occupe pas exclusivement cette zone, où l’on engraisse un grand nombre d’animaux de toutes races et provenances; elle ne se trouve que chez les herbagers fromagers. (ainsi que dans bon nombre de fermes)

Aussi les animaux de cette sous-race ne dépassent-ils pas 34 000 à 35 000 têtes.

La plupart des caractères extérieurs des flamands s’appliquent aux maroillais, qui n’en sont qu’une dégénérescence due à la moindre qualité des fourrages produits par un sol moins riche, à l’insuffisance de soins et de nourriture d’hiver et au défaut de sélection.

La taille moyenne varie entre 1 m. 30 et 1 m. 60. L’ensemble des formes est plus

grêle, avec une encolure fine, sans fanon, des épaules maigres, des côtes plates, un ventre relativement volumineux, des fesses peu musclées.

La tête est longue, en lame de couteau, avec chignon étroit et cornes blanches ou jaunâtres à la base, fines et relevées seulement sur une longueur de quelques centimètres.

La robe rouge acajou ou rouge clair présente des taches blanches au ventre et aux ars, souvent mouchetées, et, fréquemment aussi, les joues portent des brides.

Très bonne laitière, la maroillaise, outre les signes extérieurs très nets de grande finesse de cuir, de veines mammaires très développées, de plissement de la peau en arrière des mamelles, d’écussons très étendus, possède un furfur épidermique abondant sur le pis, autour de l’anus et de la vulve, dans les oreilles et auprès des yeux, qui dénote ses qualités beurrières.

La production annuelle en lait d’une vache prise dans la bonne moyenne est d’environ 2800 litres, pour une durée de lactation ordinaire de 9 à 1o mois. Une très bonne maroillaise peut donner jusqu’à 28 et 3o litres dans la période de production maxima.

La teneur en crème du lait est un peu supérieure à celle du lait des flamandes et

il en faut de 7 à 8 litres pour produire un fromage de Maroilles pesant 750 grammes.

Sous l’influence des engrais phosphatés, appliqués de plus en plus abondamment au sol, le squelette des animaux est en voie de développement. Une légère amélioration de la nourriture hivernale contribue aussi à ce résultat.

Les saillies sont faites par de jeunes taureaux, comme en Flandre, mais au pâturage et en liberté.

Si, par des primes spéciales, les administrations départementales poussent, depuis peu de temps d’ailleurs, à la conservation des meilleurs taureaux, les comices ne sont pas encore entrés dans cette voie, puisqu’ils affectent leurs récompenses aux taureaux n’ayant pas de dents de remplacement.

On importe annuellement quelques taureaux achetés dans les arrondissements de Dunkerque et d’Hazebrouck.

On fait très peu de veaux de lait dans le Maroillais. Les naissances ayant lieu, en

majeure partie, en hiver, on garde les premiers nés pour l’élevage et les autres sont livrés à la boucherie à 15 jours ou 3 semaines.

Les veaux d’élevage, retirés à la mère au bout de cette période, sont nourris avec

du lait écrémé et du lait de fromage auxquels on ajoute parfois de la graine de lin et du tourteau, qu’on leur donne même au pâturage.

Les vaches de réforme, le plus souvent engraissées à l’herbage, pèsent de 5oo à

55o kilogrammes et donnent un rendement moyen de 5o p. 100. Elles portent 35 kilogrammes de cuir.

Les animaux restent au pâturage nuit et jour pendant la même période qu’en

Flandre. Les jeunes sont toutefois rentrés un peu plus tôt à l’étable.

En dehors de nombreuses fromageries particulières, on compte dans le Maroillais une quinzaine d’industries laitières ».

***

Le Bulletin des Sociétés d’Agriculture et d’Apiculture de l’Arrondissement d’Avesnes du 1 er janvier 1904 (6) relate à son tour la race Bovine Maroillaise :

« Telle qu’elle existe aujourd’hui dans les cantons d’Avesnes-nord et sud, Trélon, Berlaimont, Landrecies, une partie de Solre-le Château et Le Quesnoy, la race maroillaise réunit la plupart des caractères de la race flamande.

Elle est moins lourde, moins charpentée et plus fine dans son ensemble que celle dernière.

La description de cette race, faite en 1857 par Lefour, indique « qu’elle a la tête petite, le cou mince, l’épaule plate, la poitrine serrée, les reins étroits et souvent légèrement déprimés, la croupe avalée, la cuisse peu fournie l’avant-bras grêle, les membres secs et minces, la peau fine, les mamelles très développées ; la robe est tantôt rouge et rouge brun tantôt rouge froment, tantôt pagne ou rouanne ; c’est une race essentiellement laitière. »

M. de Lapparent, Inspecteur général de l’Agriculture, dans une élude sur les races, variétés et croisements de l’espèce bovine en France, dit que « la plupart des caractères extérieurs des flamands s’appliquent aux maroillais qui n’en sont qu’une dégénérescence due à la moindre qualité des fourrages produits par un sol moins riche, à l’insuffisance de soins et de nourriture d’hiver et au défaut de sélection.

La taille moyenne varie entre 1m 30 et 1m 40.

L’ensemble des formes est plus grêle avec une encolure fine sans fanon, des épaules maigres, des côtes plates, un ventre relativement volumineux, des fesses peu musclées.

« La tête est longue, en lame de couteau, avec chignon étroit et cornes blanches ou jaunâtres à la base, fines et relevées seulement sur une longueur de quelques centimètres.

La robe rouge acajou ou rouge clair présente des tâches blanches au ventre et aux ars, souvent mouchetées et fréquemment aussi les joues portent des brides ».

Très bonne laitière, la maroillaise, outre les signes extérieurs très nets de grande finesse de cuir, de veines mammaires très développées, de plissement de la peau en arrière des mamelles, d’écussons très étendus, possède un furfur épidermique abondant sur le pis, autour de l’anus et de la vulve, dans les oreilles et auprès des yeux, qui dénote ses qualités beurrières.

Cette population bovine compte dans l’arrondissement d’Avesnes seul, environ 50 000 têtes, dont 35 000 vaches laitières et 15 000 bêtes d’élevage, taureaux et génisses de tout âge. Elle peuple les étables des régions exclusivement herbagères et celles des localités où quelque peu de terre cultivée a été conservée. C’est avec son lait que l’on fabrique le fromage de Maroilles.

C’est une race éminemment rustique, remarquable en particulier par ses facultés laitières et beurrières. Elevée durement, elle a l’avantage appréciable de se prêter à des écarts de régime extraordinaires que toute autre race ne supporte

rait pas au même degré.

L’Avesnois n’est pas à proprement parler un pays d’élevage ; on ne conserve dans chaque ferme que le nombre de veaux destinés à remplacer les vaches mises en réforme.

On se débarrasse des autres le plus tôt possible pour utiliser le lait des mères à la fabrication des fromages ou à celle du beurre. Les élèves n’ont pas le lait pur pendant plus de quinze jours ; après ils reçoivent du lait écrémé et du foin.

Sitôt que la température permet la pousse de l’herbe on les met dehors en leur continuant une distribution journalière soit de lait écrémé, soit de lait sûr provenant de la fabrication des fromages.

Les jeunes animaux passent presque partout le premier hiver au régime exclusif du foin. Vers quinze mois les génisses sont saillies pour mettre bas vers deux ans. Ce n’est qu’après le premier vélage qu’elles reçoivent une nourriture

hivernale plus substantielle où les sons, la drèche, les tourteaux de lin constituent l’élément riche

Dans la région du Quesnoy, de Berlaimont et une certaine partie du canton de Landrecies, les élèves sont quelque peu mieux nourris ; un pâturage plus substantiel aidant, les bêtes adultes acquièrent un volume plus important, très proche de celui des flamands.

Beaucoup de bêtes de cette région ne diffèrent d’ailleurs des flamandes que par leur cornage généralement plus volumineux, les cornes étant relevées au lieu de se contourner en arc de cercle en avant ; souvent aussi la base de la corne est de couleur foncée comme l’extrémité.

Depuis longtemps on a cherché à améliorer la conformation des bêtes maroillaises ; la Société d’agriculture d’Avesnes a dans ce but procédé à différentes reprises à des achats de jeunes taureaux dans les Flandres, et finalement institué des concours de taureaux sans dents, à l’instar de quelques

communes comme Prisches, Cartignies, Felleries, où des prix étaient attribués aux possesseurs des meilleurs animaux.

Actuellement, les propriétaires les plus curieux mettent tous leurs soins à se procurer un bon taureau aussi près que possible du type flamand. Ils reconnaissent cependant que ce ne sont pas toujours les animaux les plus réguliers de formes et les mieux viandes qui donnent le plus de satisfaction relativement à la production laitière et beurrière.

D’autre part, la grande extension des engrais phosphatés a apporté sa contribution à l’amélioration du type.

Il serait injuste de méconnaître les réels progrès réalisés.

La population bovine maroillaise est toujours la bête laitière, beurrière, rustique par excellence, mais elle a progressé; elle est actuellement très homogène et se reproduit avec des caractères assez fixes pour qu’on ne lui dénie pas le droit de

s’appeler race maroillaise.

Cela d’ailleurs ne fait de tort à personne.

Il n’est pas souhaitable qu’elle devienne absolument identique à la race flamande : le désirerait on qu’on ne saurait l’espérer. Grâce à la nature spéciale du sol, à la composition de l’herbe qui en est la conséquence, le bétail

vivant sur les terrains de transition de l’arrondissement d’Avesnes, différera toujours de celui paissant l’herbe des terres alluviales de la plaine de Flandre. Quoi qu’on fasse on aura toujours dans cet arrondissement des bêtes bovines

avec des têtes plus étroites, avec chanfrein plus allongé et parfois légèrement busqué, un cornage plus grossier avec extrémités plus relevées qu’en Flandre.

Les génisses flamandes importées chez nous peuvent garder leur tête et leur cornage d’origine, les produits qu’elles concevront auront à un degré quelconque la tête et le cornage de la maroillaise.

Ce fait n’est pas spécial aux diverses populations bovines du Nord. On le retrouve en Normandie : la bêle de la Seine Inférieure n’a plus la tête et le cornage de la Cotentine.

Une très bonne vache maroillaise du poids approximatif de 450 à 500 kilos donne de 22 à 26 litres de lait et parfois plus dans la période de plus grande production. Dans son année elle fournit de 2,700 à 3.000 litres de lait qui employé à la fabrication du beurre en donne de 110 à 115 kilos. D ins

les laiteries centrifuges on compte environ 25 litres de lait pour faire un kilo de beurre.

La quantité de lait nécessaire pour un fromage de Maroilles ordinaire du poids de 750 grammes environ varie de 6 à 8 litres selon la saison, le pâturage et l’individualité des vaches : une bonne maroillaise en pleine lactation et sur bons

terrains peut donner de deux à deux fromages 1/2 par jour ; dans une année où il y a de l’herbe on peut fabriquer avec son lait de 440 à 490 fromages.

A différentes reprises nous avons insisté sur les avantages que présente la race maubeugeoise pour la zone frontière, mais nous n’avons jamais pensé ni dit que cette population bovine devait prendre partout la place de ses voisines.

Dans la région exclusivement herbagère la maroillaise serait difficilement remplaçable.

Fermiers et propriétaires doivent y continuer l’amélioration commencée. Quels procédés peut-on leur recommander?

Il sera difficile d’obtenir, sauf dans certains coins des cantons de Landrecies, Le Quesnoy et Berlaimont, que les taureaux d’élite soient conservés au-delà d’une saison de monte.

Au surplus pour les petites fermes herbagères, l’entretien continuel d’un taureau à l’étable ne serait guère pratique et il ne serait pas toujours prudent de laisser un taureau de deux ans et plus en liberté avec les vaches pendant la belle

saison.

Aussi, longtemps encore, le jeune taureau de douze à quinze mois que l’on engraisse ou que l’on vend sitôt la monte faite, aura les préférences des herbagers.

Ce sera déjà beaucoup si l’on cherche des reproducteurs mâles dans les meilleurs centres où l’on nourrit bien le bétail dans sa jeunesse et en hiver.

L’influence de ces reproducteurs sera aidée par les soins judicieux de fumure appliqués aux pâtures sous la forme d’engrais phosphatés permettant l’augmentation de valeur alimentaire de l’herbe et du foin, ayant ainsi une répercussion heureuse sur le squelette des animaux.

On fera bien aussi de ne pas sélectionner uniquement en vue de la conformation extérieure; l’amélioration devra également porter sur les caractères beurriers et laitiers, et il faudra s’attacher à perpétuer les animaux capables de fournir le

poids le plus élevé de beurre par rapport à la quantité d’herbe absorbée.

Nous terminerons par une simple réflexion : Les concours régionaux viennent d’être réorganisés. Les économies résultant de la nouvelle organisation seront affectées pour une part au développement en nombre, en variété et en dotation

des concours spéciaux qui s’étendront à tous objets intéressant l’agriculture.

Ce pays où la population bovine joue un rôle si important ne cherchera-t il pas à obtenir des subventions pour concours spéciaux de race maubeugeoise et de race maroillaise?

Les maroillais ont, il est vrai, leur catégorie dans le concours spécial de la race flamande qui se tient alternativement dans le Nord et le Pas-de-Calais, généralement à Bergues, à Bailleul, à Saint-Omer. Mais y a-t-il beaucoup de

vrais maroillais qui paraissent dans ces exhibitions si éloignées de notre centre herbager ?

Quant à la race maubeugeoise, elle a, pour tout encouragement, une part des primes départementales pour taureaux de deux dents, et une part des primes dans les concours d’arrondissement.

On peut désirer plus pour les uns et les autres »

J. Lecomte.

(1) : Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France par M. Lefour

(2) : Ce croisement entre race flamande et race du Hainaut relève très probablement des censiers de l’abbaye de Maroilles, laquelle avait des liens avec les fromagers de la région de Mons. Elle faisait venir au XV e siècle d’un négociant montois des fromages de presse. Le maroilles est un fromage à lait entier né probablement entre la fin du XV et la fin du XVI e siècle, contrairement à la légende qu’il le date de 960 (Les comptes de l’abbaye ADN 11 H 226 à 231). De plus l’abbaye de Maroilles avait un refuge en cas de guerre à Mons, laissant penser une collaboration entre moines et élites montoises.

(3) René de la Gorce (1880 1966) Membre de la chambre départementale d’agriculture du Nord. – Membre de la Commission historique du Nord- Président de la Société Archéologique et Historique de l’arrondissement. d’Avesnes

(4) Dion R. Verhaeghe R. Le Maroilles, « Le plus fin des fromages forts ». Octobre 1997

(5) Étude sur les races , variétés et croisements de l’espace bovine en France L’article écrit par M Delapparent figure également dans la revue « L’Industrie du Beurre » du 9 janvier 1915 pages 64 et 65

(6) Bulletin des Sociétés d’Agriculture et d’Apiculture de l’Arrondissement d’Avesnes

Les procédés d'élevage de la Maroillaise

Mr Lefour ne se contente pas de décrire la Maroillaise. Au chapitre suivant il s’occupe de l’élevage. La, il suit l’espèce bovine dans chacune des destinations auxquelles elle est affectée. Cette manière de procéder, qui -est de la vraie zootechnie, met le lecteur en état de connaître à fond toutes les circonstances au milieu desquelles ces animaux se produisent.

« Nous avons déjà reproché à la sous-race maroillaise son manque d’ampleur dans la poitrine, les reins et le train postérieur. Ce défaut tend à s’accroître sous l’influence d’un élevage vicieux. Les taureaux sont très-peu nombreux, et les beaux types excessivement rares; du reste, le prix de la saillie, 5o centimes, est fort peu rémunérateur pour le propriétaire. Ajoutons que, pour cette modique rétribution, la saillie peut être renouvelée deux ou trois fois; à certaines époques, on exige quelquefois d’un taureau jusqu’à douze à quinze saillies par jour, ce qui épuise promptement le reproducteur. Les encouragements pour les beaux types sont d’ailleurs insignifiants, et la demande et l’exportation des reproducteurs dans les départements voisins, qui seraient le principal encouragement, sont à peu près nulles, précisément parce que la race a perdu de sa réputation. La parcimonie de l’éleveur est une autre cause de l’oblitération du type. Le jeune veau reçoit du lait pur à peine pendant huit jours, puis ensuite du lait coupé pendant six semaines ou deux mois au plus. Une autre cause d’amincissement des formes clans les femelles est l’excitation excessive de la sécrétion lactaire par des traites trop répétées; tous les principes nourriciers affluent vers l’organe mammaire et se transforment en lait; les systèmes osseux et musculaire ne reçoivent pas les éléments nécessaires à leur développement; de là ces croupes anguleuses, ces fesses et ces épaules décharnées, ces reins étroits et tranchants, qu’on a donnés comme signes caractéristiques de la bonne laitière, mais qui peuvent, par un bon régime, beaucoup s’atténuer, sans que l’animal perde de ses qualités.

Les jeunes animaux reçoivent peu de soins dans le premier âge; on châtre de bonne heure par ablation les mâles destinés à faire des bœufs, qui se vendent à un an ou quinze mois pour les arrondissements sucriers et les départements de l’Aisne et même de la Marne ou des Ardennes. Les femelles restent dans le pays pour remplacer les vieilles vaches, qu’on engraisse, ou sont achetées dans les foires du Nouvion, de Landrecies, de Guise, Marie, la Capelle, etc., pour aller peupler les étables des plaines du nord de l’Aisne.

L’élevage est l’objet de soins moins bien entendus que dans le pays flamand; les étables sont basses et mal construites; les taureaux et les bœufs surtout reçoivent peu de nourriture et de soins. L’élevage, du reste, se concentre, comme la production laitière et fromagère, entre les mains de la petite culture. Les gros herbagers s’occupent presque exclusivement d’engraissement.

On ne peut citer de vacheries d’élèves un peu considérables. Le chiffre dépasse rarement 12 à 15 vaches. Les meilleures vaches maroillaises sont vers Dompierre, Saint-Aubin, Noyelles, etc. Nous avons cependant, près de Landrecies, trouvé d’assez jolies bêtes maroillaises chez M. Leguille et chez M. Desse, de la Groise, M. Clayard, de Fontaine; à Maroilles, on peut citer, comme éleveurs et fromagers, MM. Evrard, Jacquin , Wandvalle,Bachy, etc.; à Noyelle, MM. Mercier et Marie: à Avesnes. M. d’Haussy: à Etrung,M. Maillard ».

La production laitière de la Maroillaise

Pour faire connaître entièrement la race maroillaise, M Lefour passe en revue ce qui se rapporte à la production laitière et fait ainsi connaître dans ses détails les plus circonstanciés cette branche de l’industrie bovine de la région.

Etable et Régime

« Le régime de la laiterie prend, dans l’arrondissement d’Avesnes, un caractère un peu différent; on fait encore du beurre, mais c’est principalement à la fabrication du fromage que le lait est consacré. Les localités où existent les plus riches pâturages sont également celles où les vaches sont plus belles et; les produits en beurre et fromage les plus renommés: telles sont les communes de Taisnières, Dompierre, Saint-Aubin, Berlaimont; on cite encore pour leurs fromages les communes de Maroilles, de Bagneux, Larouillie, Roissart, Etrœungt; ce dernier village fait beaucoup de beurre, qui se porte à Valenciennes.

La nourriture au pâturage de la vache laitière dure d’avril à novembre: c’est la période de grande production du lait; cependant, le beurre ayant une valeur plus élevée en hiver, quelques cultivateurs s’arrangent de manière à faire vêler des vaches à cette époque, et, à l’aide d’une forte alimentation à l’étable, ils obtiennent une lactation aussi abondante.

En règle générale cependant, l’alimentation et le produit diminuent beaucoup en hiver….Le régime des vaches en hiver consiste presque exclusivement en foin et drèche de brasserie, qui se vend un prix assez élevé, 5o à 60 francs le brassin ou drèche, dont il est difficile de déterminer la contenance.

On estime qu’une drèche, à Avesnes, est la charge de 4 chevaux, soit 3 à 6,000 kilogrammes. Du reste, comme, dans la Flandre, la drèche est mêlée d’une assez forte proportion de menue paille, nécessaire dit-on pour faciliter l’opération du brassage, mais diminuant évidemment la qualité nutritive de la matière. Les vacheries se composent rarement de plus de 8 à 10 tètes; beaucoup sont moins nombreuses, la famille de l’herbager suffit à leur exploitation.

Les vaches sont ordinairement traitées trois fois par jour au pâturage; le lait de la première traite, qui a lieu à cinq heures du matin, est écrémé à midi, et les traites de midi et du soir le sont le lendemain matin. L’écrémage se fait d’une manière très simple : le lait a été versé dans des terrines peu profondes, vernissées ou non vernissées (ces dernières sont préférées); lorsque la crème est montée, la personne préposée aux soins de la laiterie enlève la terrine, et, pour la verser, l’incline en la tenant entre ses deux bras; les deux pouces réunis vers le bec de ce vase arrêtent la crème au passage… La crème, mise dans un pot de grès, est conservée quatre ou cinq jours dans un lieu frais, afin qu’on puisse en battre une plus grande quantité à la fois ; c’est un fait d’observation que plus la crème épaissit, plus elle rend de beurre; toutefois, elle est exposée à rancir.

Fabrication du fromage

Le lait écrémé est mis immédiatement en présure, et, au bout d’une heure au plus, il est pris en caillé; la présure solide dont on se sert habituellement forme une espèce de pâte qu’on délaye d’abord dans un peu de lait aigre. L’habitude fait apprécier les quantités à employer; on chauffe habituellement le lait jusqu’à ce qu’il ait atteint, une température de 25 à 3o°…Les fromagers enlèvent le caillé avec une sorte d’écumoire, et le déposent dans des moules. Le lait s’écoule par

des ouvertures ménagées dans les parois; ces caserons ainsi remplis sont mis à égoutter sur une grande table de bois ou de schiste.

Au bout de deux jours, les fromages, suffisamment égouttés, sont sortis des moules, qu’on lave et qu’on fait sécher en les accrochant quelquefois à des chevilles implantées dans un châssis qu’on expose à l’air ».

L'une des premières races du paysage de Thiérache jusqu’en 1914

La Thiérache, pays très caractéristique par ses conditions naturelles (sol et climat) était une contrée très pauvre au milieu du XVIII e siècle. Le paysan devait, sur un sol ingrat, cultiver les céréales nécessaires à l’alimentation des habitants.

Louis XV donna un grand essor au développement économique du pays en établissant des moyens de communication et en publiant, en 1771, un édit autorisant la clôture des héritages et la suppression du libre parcours.

Dès lors, le pays, très favorable à la pousse de l’herbe, se spécialisa et devint un centre important d’engraissement des bœufs. Sa prospérité atteint son apogée entre 1820 et i85o, mais la crise de l’embouche, dans la seconde partie du XIX e siècle, provoqua le développement du troupeau laitier.

La vache maroillaise fut dès lors l’une des premières races laitières du paysage de Thiérache.

Vers 1850, il y avait à Maroilles 1900 têtes de bétail dont 98 % étaient des Maroillaises. Dans l’Avesnois, deux vaches sur trois étaient alors des Maroillaises. Elles étaient présentes dans les cantons d’Avesnes,

Landrecies , Berlaimont, Solre-le-Château. Au début des années 1900, l’arrondissement comptait 50 000 à 60 000 vaches laitières dont 30 à 35 000 Maroillaises, lesquelles cohabitaient déjà avec des Hollandaises

Cette race d’un tempérament très rustique était particulièrement adaptée au climat assez rude de la Thiérache, supportant les aléas d’un régime pastoral exclusif (sécheresse l’été, disette de nourriture en hiver). Elle pouvait notamment résister à des mauvaises conditions hivernales en diminuant ses besoins et ses productions par la même occasion mais sans avoir besoin d’attention particulière. Car il faut se rappeler qu’à l’époque les cultures fourragères n’étaient pas encore pratiquées. Lorsqu’elle sortait de l’étable au printemps, elle était presque squelettique mais se régénérait en quelques semaines grâce aux bons pâturages de la région.

Sa forte présence locale la faisait participer à de nombreux concours agricoles :

***

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE De l’arrondissement d’Avesnes

CONCOURS DE 1898 LE QUESNOY

On y lisait :

Il y avait sur le Jeu-de-Balle 20 taureaux flamands, hollandais, belges, marollais, parmi lesquels on retrouvait la plupart des lauréats du concours départe mental et des concours cantonaux organisés par la société.

Les éleveurs sont dans une bonne voie en cherchant à améliorer la race locale par une alimentation plus substantielle, conséquence de l’importation des engrais et nourritures, et par une infusion discrète de sang flamand : ils persisteront certainement dans leurs efforts.

Trente vaches laitières et vingt génisses se disputaient les prix mis à leur disposition : les vaches formaient un bon ensemble. Ce ne sont pas des flamandes pures évidemment, mais ce ne sont plus des marollaises étriquées.

Les fermiers ont constitué une sorte de race intermédiaire par des importations judicieuses de taureaux flamands qui ont donné de l’ampleur à leurs animaux en conservant leurs facultés laitières et beurrières.

***

Le Grand Echo du Nord de la France du 24 mars 1914 expose que le ministère de l’Agriculture met à la disposition des éleveurs français et plus particulièrement de la région du Nord, 16.000 francs de prix dont 10.000 pour la race bovine flamande, 3.000 pour la race hollandaise et 3.000 pour la race bleue du Hainaut. Les concours doivent avoir lieu dans le Nord et peuvent être divisés dans un ou plusieurs endroits que l’assemblée doit désigner.

M. Potié réclame pour Haubourdin le concours pour les races flamande et hollandaise ; par 15 voix contre 11, la proposition est acceptée. Le concours aura lieu le 28 juin.

Mais alors, les éleveurs demandent qu’il soit attribué 2.500 francs de prix pour la race maroillaise pris sur le contingent attribué à la race flamande. M Cantineau prétend qu’à Roubaix satisfaction lui a été donnée en 1911.

Le Pas-de-Calais répond alors que l’an dernier les 10.000 francs ont été entièrement réservés à la race flamande.

M Ghestem propose que cette somme de 2500 francs soit portée à 3.000 et demandée comme subvention spéciale au ministère. C’est chose possible, puisqu’en 1911, le Préfet du Nord avait obtenu pareille somme pour la

race hollandaise qui avait été « oubliée ».

La proposition des Maroillais est repoussée par 15 voix contre 8. Les dix mille francs restent acquis à la race flamande.

Trépont et Randoing promettent alors de faire , tous leurs efforts pour obtenir une subvention du ministère afin que la race Maroillaise soit dotée de prix spéciaux. L’assemblée, décide que si satisfaction lui est donnée, le concours aura lieu soit à Avesnes, soit à Cambrai.

La réunion a pris fin à 5 heures et demi..

***

Le déclin de la race 1918 1930

Déjà en 1917 on s'interrogeait sur le sort de la Maroillaise

La production de Maroilles était confinée dans un espace assez restreint du Nord et de l’Aisne, et plus particulièrement dans la vallée de la petite Helpe où les principaux centres fromagers sont Maroilles, Cartignies, Boulogne. Etrreungt et Féron. Dans la vallée de la Riviérette, au sud de la Petite Helpe, Prisches est un grand producteur, ainsi que Floyon. Quelques villages picards

des cantons du Nouvion et de la Capelle exerçaient aussi ce commerce.

Depuis quelques années, la fabrication du Maroilles tendait à devenir une grande industrie, au lieu de rester aux mains des herbagers. Nombreuses étaient les laiteries qu’il faudra sans doute rétablir en même temps que l’on devra reconstituer la race bovine particulière à la contrée, dite race maroillaise. Son habitat, l’arrondissement d’Avesnes, ayant été entièrement occupé par l’en-

nemi, il ne doit guère rester de spécimens dans les étables, peut-être ne demeure-t-il plus un seul être de cette variété si bien adaptée aux conditions de sol et de climat.(Journal d’agriculture pratique rédacteur en chef Henry Sagnier, secrétaire perpétuel de l’académie d’agriculture Tome 30 Année1917 Gallica)

Précisions sur le nombre de Maroillaises en 1919

Elles ont été mangées ou quelques unes gardées pour leur lait en Belgique. Sur les quelques 30 à 35 000 Maroillaises d’avant guerre, il n’en revint que 2100 auxquelles il faut ajouter environ l’équivalent dissimulé à l’occupant ou errant, et peut-être un millier de veaux et de génisses qui sont restés sur notre sol. Quelque 5000 Maroillaises de tout âge étaient donc présentes après-guerre (1).

Cela n’a pas suffi à reconstituer la race d’autant que les cantons du Nouvion, de la Capelle et d’Hirson ont vu dans la totalité leur bétail réquisitionné puis déporté en train afin d’être consommé en Allemagne.

L’arrivée d’autres races renforce ce qui était déjà le cas, la coexistence de plusieurs races. La Maroillaise est toujours présente entre les deux guerres mais ses heures sont comptées : elles ne se rencontrent plus que dans des petites exploitations faisant du fromage, lesquelles bientôt à leur tour vont disparaitre, la crise de 1929 renforçant les

concurrences régionales et nationales en matière de production

beurrière (DELFOSSE et JEZEQUEL, 2004). Non seulement les industries laitières se mettent à produire du fromage, mais de nombreuses petites fromageries se créent.

Les Maroillaises sont en fort déclin mais encore présentes en 1926 comme en atteste cette photo :

Cependant la race devient très hétérogène suite à différents croisements comme le précise Geoges Azambre lors de son article rédigé en 1929 et intitulé l’industrie laitière en Thiérache et dans le Hainaut Français (2) :

« Si les conditions. naturelles dictaient, en Thiérache, une économie herbagère, cette spéculation pouvait se réaliser sous deux formes la production de la viande ou celle du lait. De tout temps, ces deux partis ont coexisté, mais dans des proportions variables.

Quand, au début du XIXe siècle, la Thiérache se couvrit d’herbages, les moyens de locomotion étant encore peu développés, le commerce du lait marchandise si rapidement avariée et des produits laitiers ~s’est laissé devancer en importance par le commerce dès bestiaux. La Thiérache fut alors surtout un pays d’engraissement du bétail. Le développement industriel, la croissance des centres urbains firent que la consommation de la viande se développa beaucoup en même temps que son prix s’élevait.

On tendit, ainsi, à la production de la viande~. Vers 1885, au nouveau développement des herbages, provoqué par l’avilissement du prix du blé, correspondit un accroissement de la production laitière, dû à la mévente qui pesait également sur la viande. C’est alors que se créèrent les premières laiteries. Les besoins en lait s’accrurent d’autant, et l’on se mit à en produire toujours plus. Avant 1914, on faisait encore quelque peu d’engraissement. Aujourd’hui, on se livre à la production du lait presque exclusivement, parce qu’elle est plus rémunératrice.

Quel bétail emploie-t-on en Thiérache dans ce but ? II existait, avant-guerre, une race parfaitement adaptée aux conditions naturelles du pays et dont les aptitudes laitières répondaient bien aux exigences de l’homme~ la Maroillaise. Elle était inférieure pour la production de la viande, mais, au quatrième vêlage, elle pouvait donner 24 I. de lait par jour pendant les trois premiers mois. La lactation se prolongeait neuf et dix mois, avec une production allant de 3 500 à 3 800 l. Cette race, dont on estimait à 50 000 environ le nombre d’individus qui la représentait, était, en 1914, répandue dans toute la Thiérache.

Réduit chaque année de la guerre, ce troupeau fut évacué, en 1918, par l’ennemi en recul, puis dispersé. Il a été remplacé par un mélange extraordinaire et désordonné de races de toutes provenances Bretonnes, Normandes, Flamandes, Hollandaises, Jerseyaises, etc. A l’heure actuelle, le troupeau thiérachien, numériquement reconstitué et même augmenté, mais très hétérogène et imparfaitement acclimaté, n’a plus le même rendement qu’avant-guerre ».

(1) Conférence à Maroilles en novembre 2018 de Raymond Verhaeghe, professeur d’histoire et géographie à la retraite pour la Société Archéologique et Historique de l’Arrondissement d’Avesnes. Analyse du rapport CHABROL aux Archives Nationales.

(2) Annales de Géographie Librairie Armand Colin 1929 Gallica p 567 568 ou Persee

Une situation très compromise de la Maroillaise

Dans un article paru dans Ruralia en 2004 intitulé « L’appellation d’origine du maroilles. Comment définir l’aire de production d’un fromage en liaison avec celle du pays ? » (1) , Claire Delfosse expose brillamment la situation de la Thiérache à la sortie de la Première Guerre mondiale

« l’économie rurale est à reconstruire : des pâturages aux outils de transformation, en passant par l’organisation des marchés.

Alors que tous les auteurs s’accordent pour souligner que les « pâturages étaient admirablement tenus » (Georges AZAMBRE, « L’industrie laitière en Thiérache et dans le Hainaut », dans Annales de géographie, n° 216, 1929, pp. 561-576.), la guerre leur causa un grand dommage. Ils ne reçurent alors à peu près aucun engrais ; ils étaient fauchés à tort et à travers ; les haies non taillées étaient devenues de véritables buissons. Après l’armistice, il est nécessaire de « restaurer » les herbages. Plus difficile est la reconstitution du troupeau. Il existait, au début du 20e siècle, une race locale dénommée maroillaise, spécialisée dans la production laitière et dont les effectifs étaient estimés suivant les auteurs entre 30 000 et 50 000. Les animaux furent presque totalement décimés durant la guerre : « Il ne restait, en effet, dans ce pays que quelques Maroillaises âgées que le Boche avait négligées ou qui avaient échappé par miracle au pillage de l’ennemi » (J. BRUANDET, La renaissance agricole de la Thiérache, thèse agricole IAB, 1924.)

La reconstitution du troupeau s’avère difficile. Une commission de récupération est mise en place et permet de retrouver quelques maroillaises envoyées par les Allemands en Belgique, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour reconstituer le troupeau rapidement.

Ainsi, « désespérant de reformer leur troupeau en vaches du pays », les herbagers s’adressent au bureau de la reconstitution qui, en 1919, leur donne quelques Flamandes, race à laquelle la maroillaise était apparentée, mais celles-ci viennent aussi à manquer. Le ministère de l’Agriculture et l’Office de reconstitution agricole du ministère des régions libérées envoie des commissaires dans les régions d’élevage aller chercher des lots d’animaux. Ainsi, selon l’ingénieur agronome Vaillant, très vite la Thiérache se transforme en « Babel bovine, un mélange désordonné de races de toutes provenances, un chaos au milieu duquel l’herbager cherche sa ligne de conduite, un monde hétéroclite dans lequel il se trouve déconcerté ne sachant pas encore au juste ce qu’il va faire, la décision qu’il va prendre » ( M. VAILLANT, ingénieur agricole, dans un article consacré à la Thiérache dans la revue Lacta en 1922) ».

(1) Claire Delfosse, « L’appellation d’origine du maroilles. Comment définir l’aire de production d’un fromage en liaison avec celle du pays ? », Ruralia [En ligne], 15 | 2004, mis en ligne le 30 septembre 2005, consulté le 20 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/ruralia/1033

Un repeuplement anarchique

L’article de René de la Gorce de 1935

« La guerre de 1914 anéantit totalement (1) le troupeau laitier et donne lieu à un problème très délicat dont on a méconnu l’importance et les difficultés.

Le repeuplement brusque et complet de la population bovine se fait sans la moindre directive ; on se livre à des expériences malheureuses et désordonnées. Il se produit un grand flottement dans le choix d’une race appropriée aux conditions du mode d’exploitation du pays.

Les bêtes importées n’ayant pas la rusticité de la maroillaise, le régime exclusif de la pâture ne peut plus se soutenir ; il faut adopter un mode de culture en rapport avec les exigences du bétail; c’est l’origine d’une évolution nouvelle de l’économie agricole de la Thiérache, et, tant que celle question ne sera pas résolue, la situation de l’herbager sera précaire et la prospérité du pays très incertaine ».(2)

(1) En grande partie et non totalement comme nous le verrons au paragraphe suivant

(2) René de la Gorce : L’évolution agricole du pays de Thiérache de la fin du XVIII » siècle à nos jours. Comité des Travaux Historiques et scientifiques de la Section des sciences économiques et sociales Année 1935.

La disparation de la race 1930 1960

Une transformation laitière bouleversée à travers la Société des éleveurs de la Thiérache et le Syndicat de contrôle laitier et beurrier de la Thiérache

La Grande guerre a quasiment provoqué l’extinction de la Maroillaise, et la Flamande insuffisamment améliorée a été remplacé par la Française Frisonne Pie-Noire (la Hollandaise) aux rendements bien plus élevés. Aujourd’hui la Française Frisonne Pie-Noire devenue la Prim’Holstein représente plus de 90% du cheptel bovin en Thiérache.

***

René de la Gorce, diplômé de l’Institut national d’agronomie, possédant une ferme à Etroeungt, sur la route d’Avesnelles, se pose en agronome-économiste averti qui veut inscrire le fromage dans une démarche économique moderne, tout comme il souhaite la renaissance et le développement de la Thiérache. Il contribue ainsi à la réorganisation de l’élevage laitier en créant en 1923, avec quelques autres herbagers, la Société des éleveurs de la Thiérache ; il introduit également l’élevage de vaches hollandaises et le contrôle laitier.

***

« Le nombre progressant des Syndicats, dos Mutuelles-incendie et accidents, des Caisses de crédit rural, des Caisses rie secours mutuels agricoles, la fondation d’un Syndicat d’affinage de fromages de Maroilles, montrent que les cultivateurs et les herbagers de l’Avesnois comprennent la nécessité de

l’organisation professionnelle. Leurs efforts se portent donc un peu sur tous

ces points : achat des denrées, écoulement des produits, assurances, crédit, etc,

Voyons ce qui a été fait pour l’amélioration du bétail. Etudions, à ce sujet, l’activité du Syndicat de contrôle laitier et beurrier de la Thiérache.

HISTORIQUE

Ce Syndicat a été fondé le 17 juillet 1923. Parmi les sociétés de ce genre, ce fut la première qui exista dans le département du Nord, et la sixième en France. Grâce au dévouement et à la compétence de son président, M. de la Gorce, et de son secrétaire, M. J.Menât, à la ponctualité de ses contrôleurs, elle n’a jamais cessé de fonctionner depuis. Actuellement, 23 troupeaux, comptant 325 vaches, sont visités chaque mois par le contrôleur, qui enregistre la quantité de lait et de beurre fournis par chaque animal.

Les analyses sont effectuées à domicile, ce qui est avantageux, car l’éleveur peut ainsi s’y intéresser plus facilement.

Les services rendus par cette Société de contrôle sont nombreux. D’abord, elle attire l’attention sur l’origine des taureaux et donne plus de garantie à leur inscription au Herd-Book. Elle permet de se livrer à des études intéressantes et pratiques :

A) C’est ainsi que, travail unique en France, elle a pu suivre l’influence du nombre de traites sur la quantité et la richesse du lait produit durant un an. Nous ayons pu lire les conclusions de ce travail, dans l’ « Echo des Syndicats » du 21 février 1931.

B) La production des diverses races dans le milieu de la Thiérache — terrain et climat particuliers — a été surveillée sur un lot de 24 vaches hollandaises, un lot de 50 flamandes, un lot de 13 normandes.

Voici quel fut le rendement moyen

en un an :

Les hollandaises ont fourni 90 fromages de Maroilles en plus que les

flamandes, et 19 kilos de fromage en plus que les normandes.

b) La question de l’alimentation a été étudiée à son tour. On a constaté

que la ration mi-foin, mi-betteraves, était nettement supérieure à la ration

exclusive en foin.

c) Et enfin, par la pesée des bêtes, on a pu s’assurer de la suffisance de la ration.

Ce sont là déjà de beaux résultats, n’est-il pas vrai ? Mais les éleveurs, dont les vaches subissent le contrôle, ont-ils amélioré leur troupeau ? La réponse nous est donnée dans l’ « Echo des Syndicats » du 21 février :

Nombre de vaches ayant donné en un an :

a) Plus de 3.300 k. de lait : 8 en 1924 G 8 en 1929

b) Plus de 150 k. de beurre : 3 en 1924 48 en 1929

Les rendements maxima en un an ont été :

Lait : 4.278 k. en 1924 7.305 k. en 1929

Beurre : 155 k. en 1924 354 k. en 1929

La progression est intéressante ».

Constat : la Maroillaise n’est plus citée Elle n’est pas encore totalement disparue mais ne se rencontre plus que dans des petites fermes produisant le Maroilles.

Une normlisation d'un produit via le Syndicat de défense du fromage Maroilles

A partir des années 1930, l’avenir a été assuré par les producteurs qui se sont organisés autour d’un fromage typique de ce territoire composite qu’est la Thiérache, le Maroilles, en faisant converger les modes de production et en organisant la commercialisation. Grâce à l’action du Syndicat de défense du fromage de Maroilles, créé en 1929, le Maroilles figure également dans la liste réduite des fromages définie en 1934-1935.

La défense se structure autour d’un homme, René de LA GORCE, dont la philosophie est l’agrarisme, i.e. maintenir des populations rurales dans les campagnes, grâce à une rémunération suffisante du travail et une amélioration de leurs conditions de vie (LEQUEUX, 1936). Cela relance fortement l’activité agricole entre les deux guerres mais un déclin s’amorce vers 1950 qui ne sera maîtrisé que par le soutien aux filières nationales de production de fromages, l’édition de nombreux ouvrages vantant les mérites des fromages français (par exemple celui de R. LINDON, 1961) et l’obtention pour le Maroilles d’une protection à partir de 1955 (jugement du tribunal de Château-Thierry du 13 juillet 1955) puis d’une appellation d’origine en 1976.

Primauté et Promotion de la Hollandaise dès les années 1930

A G des Eleveurs de la Thiérache 1936

La Société des des Eleveurs de la Thiérache lors de son assemblée générale de 1936 met en avant la race Hollandaise. Son président René de la Gorce en présentant les résultats des différentes lactations souligne que les résultats sont éminemment brillants chez plusieurs éleveurs, parmi lesquels le lauréat du Concours général de Paris, M. Fernand Burelle, de Glageon. (Journal de Fourmies 18 avril 1936 Gallica)

Hollandaise. Elle fait son apparition au nord de la France au 19ème siècle. Elle est alors surtout remarquée pour ses qualités laitières. Dans le même temps, les importations de reproducteurs des Pays-Bas continuent et les effectifs progressent jusqu’en 1914. Après la première guerre mondiale, le cheptel se reconstitue. L’importance de ce cheptel et le désir d’améliorer la race conduisent des éleveurs du Nord de la France à créer en 1922, à Lille, le Livre Généalogique de la race Hollandaise. A l’issue des deux guerres mondiales, l’effectif français de la race diminue mais des importations des Pays Bas permettent de reconstituer les cheptels dévastés par les guerres. A la fin de la seconde guerre mondiale des sélections amènent à la rebaptiser Française Frisonne Pie Noire (FFPN) en 1952 avant de devenir en 1990 la Prim’Holstein.

***

L’exploitation de M Burelle est considérée comme un modèle du genre. Au total, un troupeau de 192 têtes, toutes inscrites au Herd Book de la race hollandaise pie noire dont la sélection remonte de vingt-six à vingt-neuf générations. Six vaches de l’élevage de la ferme du château sont admises au livre d’élite (quatorze pour toute la France).

« Unité » détient le record de 1947, année de sécheresse : 7.122 kilos de lait et 401 kilos de beurre en 300 jours. M. Burelle possède encore les quatre seuls reproducteurs figurant au livre des taureaux recommandés. « Puck Marike », 11.400, fut quatorze fois primé aux concours nationaux et spéciaux ; il est inscrit depuis 1938 au livre d’élite de la race, ce livre ne comportant à ce jour que deux animaux. Ici les vaches donnent leur lait en musique.

Quelques Maroillaises encore présentes en 1941 mais leurs jours sont comptés

La présence de la Maroillaise encore signalée en 1941 dans la revue Terre Française (Gallica 27/1/1941). Le titre de l’article s’intitule « la race bovine flamande ».

« VARIETES. — C’est dans les arrondissements de Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Saint-Omer, et surtout aux environs de Bergues, où on la désigne sous le nom de berguenarde, qu’elle atteint à la plus grande pureté. La bailleuloise (de Bailleul) et la casseloise (de Cassel) sont des variétés moins parfaites. Les variétés namponnaise et saint- polaise, des environs de Montreuil et Saint-

Pol, sont de moins grande taille, de teinte plus claire et moins bonnes laitières. La variété artésienne, qui peuple le départe ment de la Somme, est encore plus petite «et porte de nombreuses taches claires. Ces variétés vivent sur des sols moins humides que la berguenarde et, dans l’Avesnois, la maroillaise, haute sur jambes, de poil rouge, qui vit sur des sols encore plus secs, est la plus réduite de toutes, mais elle est bonne laitière. Toutes ces sous-races ne prennent pas part aux concours de la race pure.

PRODUCTION. — La flamande est une grande productrice de lait. Les berguenardes donnent souvent 3.800 à 4.000 litres par an.

La moyenne de rendement est de 3.500 litres. La maroillaise ne donne que 2.500 à 2.800 litres, mais son lait est plus riche en beurre. Le lait de la flamande pure contient, en moyenne, 4 p. 100 de matières grasses. On l’utilise pour la fabrication du beurre surtout et à celle du fromage dans la région de Maroilles (7 à 8 litres de lait pour un fromage de 750 grammes).

Le poids des animaux est de 500 à 650 kilos pour les vaches, 650 à 900 kilos pour les taureaux.

Le comice agricole de Bergues a fondé, en 1886, un herd-book de la race flamande et un concours-foire qui se tient à Bergues le dimanche des Rameaux et qui est très réputé ».

***

Cette présence est pourtant trompeuse. Elle est amenée à disparaitre progressivement suite à des ventes à la fois en fermes mais aussi et surtout sur les marchés aux bestiaux du Cateau, du Nouvion et de Valenciennes. Les abattoirs régionaux d’Avesnes, du Nouvion, de Clairfontaine,.. ont également concouru à sa disparition.

La Maroillaise, dérivée de la Flamande, était par sa rusticité la vache par excellence de l’Avesnois et de la Thiérache. Elle pouvait se targuer d’être avec la Salers et l’Abondance l’une des trois seules races de vaches en France à allier son lait et son fromage. La Première Guerre Mondiale vit ses effectifs fortement réduits mais non anéantis. L’espoir de parvenir à un rétablissement du cheptel maroillais était alors envisageable. Malheureusement, contrairement à la Flamande qui vit ses troupeaux se reconstituer grâce au berceau de la race demeuré inviolé du Mont Kemmel, la Maroillaise n’eut pas dans notre territoire ce refuge salvateur. A cause de son cheptel trop limité et trop chétif, elle fut livrée à de tels croisements génétiques hétéroclites qu’elle ne put résister à la concurrence d’autres races comme la Hollandaise dont les qualités laitières furent portées par deux emblématiques figures agricoles de la région Fernand Burelle et René de la Gorce. A cela s’ajouta le fait que le fromage Maroilles s’industrialisa et peu importe alors si le lait provenait d’une race locale ou non. On ne vit plus dès lors nos Maroillaises que dans les quelques dernières petites fermes qui produisaient encore mais plus pour longtemps le fromage de manière familiale. Elles finirent par disparaitre définitivement de notre bocage et de nos jours, seule la présence limitée de flamandes rouges due à des défenseurs de races locales comme par exemple M et Mme Painchart à Rainsars nous permet d’imaginer de par leurs ressemblances nos chères Maroillaises disparues.