Les journées Nationales de l’Architecture, dont la première édition remonte en octobre 2016, permettent de mieux connaitre cette discipline. Nous avons eu l’occasion d’aborder sur ce site une des thématiques de cette science ou art de la construction des bâtiments à travers les châteaux qui jalonnent notre région. Une fois n’est pas coutume, nous allons entreprendre de dresser ici un inventaire des manoirs du Boulonnais. Pourquoi une telle énumération ? Il nous semble judicieux de se faire une idée du bâti de ces manoirs, très différent du bâti de nos châteaux alors que les deux territoires présentent pourtant de nombreuses similitudes sur le plan géographique et historique.

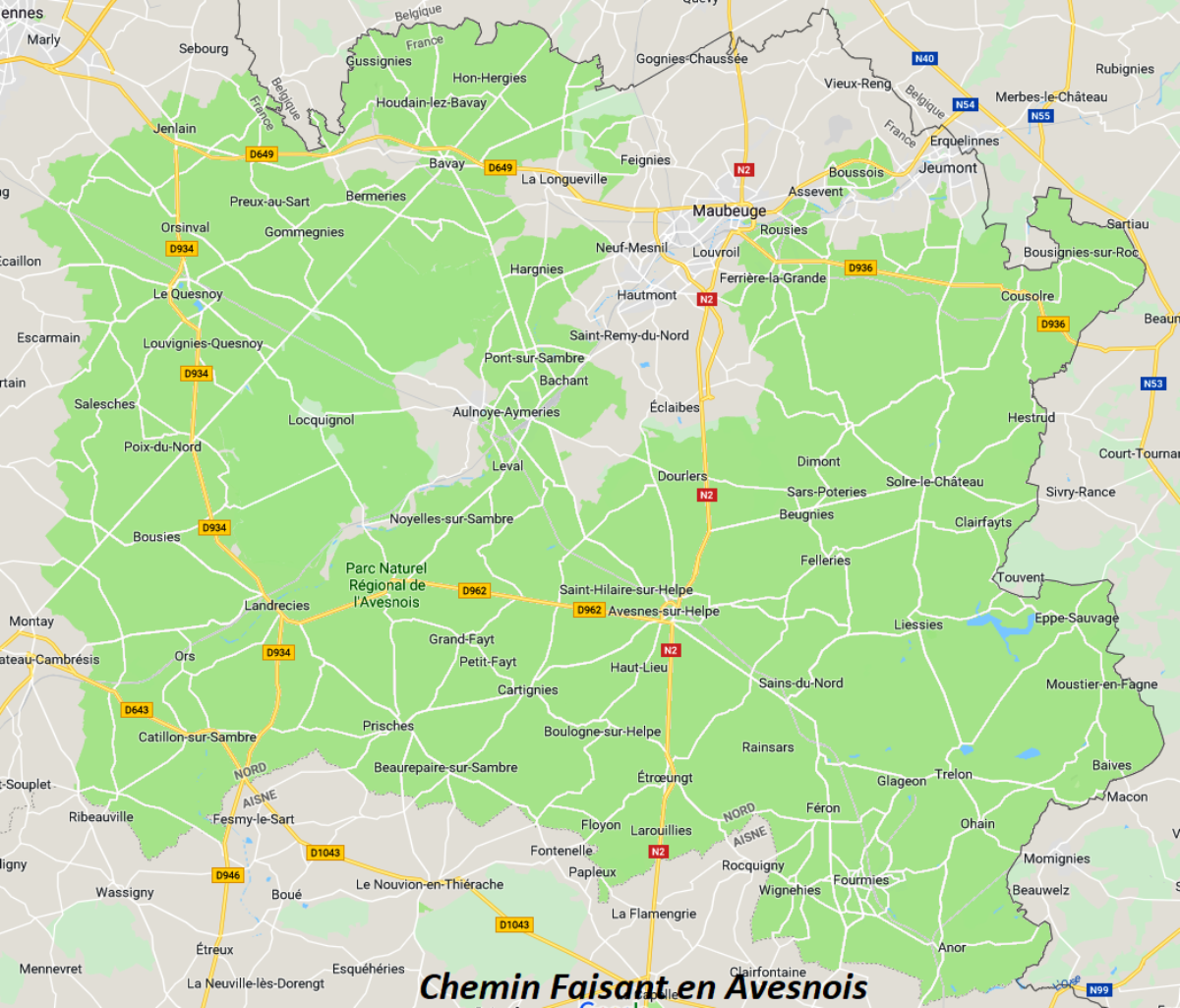

En effet, les paysages ruraux de l’Avesnois et du Boulonnais se ressemblent ; ils sont vallonnés, bocagers, herbagers, parsemés de forêts et sont de ce fait très pittoresques. Ces deux provinces ont également été le théâtre de nombreux conflits et nous pouvons les qualifier de terres disputées et bien souvent ravagées même si l’une était espagnole et l’autre française. Cependant, tandis que l’Avesnois est ponctué de châteaux de brique et de pierre bleue, le Boulonnais laisse découvrir ses manoirs de brique et en grès, cette pierre grise tirée des carrières de Marquise.

Si toutes ces demeures témoignent bien souvent de leur ancienneté, elles présentent toutefois des origines différentes avec pour conséquence une architecture très distincte.

Les châteaux de l’Avesnois attestent fréquemment un ancien rôle de forteresse même si certains, plus récents par ailleurs, ont une fonction d’agrément. Quant aux manoirs de la région de Boulogne-sur-Mer, leur origine est définie dans le sens que lui applique Viollet-le-Duc : « Le manoir est l’habitation d’un propriétaire de fief, noble ou non, mais qui ne possède pas de droits seigneuriaux permettant d’élever un château avec tours et donjon » (Dictionnaire de l’architecture, t. VI, p. 300). Parmi ces propriétaires de fiefs, pas d’anoblissement par lettres royaux, ni d’érections par lettres patentes : le baron boulonnais est noble par le port de l’épée et par le sort des armes. Ces ferme-manoirs sont le fait exclusif de grands propriétaires fonciers dont les aïeux portaient l’épée, possédant de grands bois aux dépens desquels sont constituées les fermes nouvelles, en marge de la vie communale. Ces constructions procèdent à la fois de l’architecture civile et militaire, avec les caractéristiques qui leur sont propres.

Cette distinction entre le château et le manoir n’est cependant pas si facile car des manoirs présentent des mesures défensives : des tourelles dont le sommet est parfois utilisé en colombier, des bretèches, des mâchicoulis et quelques ponts-levis.

Il est temps de découvrir ces manoirs dont aucun n’est analogue à l’autre, conférant à ces gentilhommières appartenant pour la plupart aux XVIe et XVIIe siècles un attrait tout particulier.

Préface : les Vieux Manoirs du Boulonnais d'après les clichés de J Gates

…Les manoirs que l’objectif de M Gates a patiemment rassemblés sont les repaires de ces rudes guerriers (de la période de la féodalité). Il n’en subsiste pas de très anciens; sur ce sol toujours saccagé et dévasté durant tout le moyen âge, les vestiges des hautes époques n’ont pas survécu; il ne reste nul témoin des Croisades, pas même de la guerre de Cent Ans (exception unique : la salle du manoir abbatial de Moulin-l’Abbé 14e siècle). Ou, s’il en reste, ce sont des châteaux de plus grande envergure: Boulogne, Hardelot, La Montoire, Fiennes, Longvilliers, Mont-Cavrel, qui ne rentrent pas dans la catégorie des gentilhommieres. Les manoirs boulonnais datent des XVI et XVII siècles. En est-il quelques-uns du XV e siècle ? Peut-être la Cense de Pittefaux, la Trésorerie de Wimille (qui a dû être rebâtie vers 1488), une façade à Fromessent et la grosse tour de Wierre. Et c’est tout. Si beaucoup d’autres sont encore de style gothique, c’est l’effet d’un archaïsme, général dans toute la région du Nord.

Les matériaux de ces demeures sont austères et rudes, et, de telle nature que le ciseau du sculpteur n’aurait pu les égayer; il ne trouve pas à mordre sur le grès rugueux, ni sur la brique, et les détails charmants, qui rehaussent parfois les manoirs de Normandie, ne se retrouvent jamais chez nous. Mais la teinte chaude et jaunâtre de la brique cuite au bois s’y marie an gris-bleu du grès des côtes ; et lorsque le soleil — trop rare en Boulonnais — brille sur ces vieilles murailles, sur les toits de tuile moussue ou d’ardoise éteinte, il en tire des effets de couleur qui ne manquent pas de charme. Les francs-ormes qui toujours les abritent, les eaux vives qui souvent les arrosent, font a ces logis un cadre agreste, plein de poésie et de fraicheur.

Le plan et l’élévation des manoirs boulonnais varient à l’infini; je n’en connais pas deux qui se ressemblent; et même si, d’aventure, le plan est identique (comme au Fort de Questrecques et à la Rivière de Neufchatel), l’aspect, quand même, est tout différent. Le plus souvent, le logis se flanque d’une ou deux tourelles, rondes ou à pans; parfois il y en a cinq, comme an Manoir, d’Hesdin-l’Abbé, — ou quatre pavillons carrés, comme à la Haye, de Nesle. Beaucoup de ces tourelles ont été découronnées ou abattues ; il en reste cependant bon nombre, dans leur état primitif et coiffées de leur poivrière de tuiles. Telles quelles, elles constituent certainement le principal décor des gentilhommières boulonnaises; elles sont l’ornement, la parure et la gaité de ces austères demeures.

Aucun de nos manoirs n’est sérieusement fortifié (sauf Wierre, très défendu pour l’époque, avec ses profondes douves), mais tous, sans exception je crois, sont disposés pour résister à un coup de main et à une attaque de partisans; les archères, les couleuvrinières percent leurs murailles en tous sens et enfilent les coins dangereux; les machicoulis sont encore prêts à projeter la poix fondue et l’huile bouillante sur la tête des assaillants ; les fenêtres du rez-de-chaussée, quand on ne les a pas élargies après coup, sont étrangement petites et étroites, et défendues par un solide grillage de fer; les douves, ou tout an moins le saut de Loup, ont laissé leurs vestiges autour des murailles, ainsi que parfois le pont-levis ou la herse. A la Cense de Pittefaux, les paliers droits de l’escalier sont surmontés d’assommoirs ; ce tout petit manoir a gardé une apparence de coupe-gorge. Son rez-de chaussée n’a qu’une seule pièce, réduit, voûté, étroit, obscur comme une basse-fosse.

Le confort est absent de ces vieilles demeures; je ne parle pas du luxe, il n’en est pas question. Les fermiers d’aujourd’hui ne se contentent pas toujours de ces appartements, qui logèrent pendant des siècles des hobereaux aussi nobles que le Roi, mais souvent pauvres comme Job. Les aires sont dallées ; dans les plus anciennes maisons, la porte d’entrée s’ouvre directement sur la cuisine, pièce parfois unique du rez-de-chaussée et toujours lieu de réunion ordinaire de la famille. Sous l’âtre immense où l’on cuirait un bœuf, le seigneur se chauffait et se séchait au retour de la chasse, en devissant avec les méquaines et les hourets. – C est plus tard seulement que l’on trouve un embryon de vestibule, où s’ouvrent d’un côté la cuisine, de l’autre la salle , et en face l’escalier de pierre, à paliers droits, aux arcades cintrées.

A l’étage, quand il y en a un, les chambres sent vastes et spacieuses, plus aérées et plus éclairées que le rez-de-chaussée. Généralement elles se commandent l’une l’autre ou, comme à la Haye, elles donnent toutes sur une pièce centrale. Les tourelles contiennent des escaliers à vis St-Gilles, aux marches de grès, ou encore des colombiers, — droit féodal, dont le seigneur était fier et jaloux. Elles ne sont presque jamais assez larges pour qu’on y puisse installer une chambrette.

Les voûtes d’ogives et d’arêtes ne se rencontrent pas, que je sache, dans ces constructions de basse époque; mais très-souvent les appartements du rez-de-chaussée sont voûtés en petits berceaux parallèles, bandes sur poutrelles de chêne; les briques de ces voûtes forment généralement des dessins géométriques variés, — trop fréquemment cachés sous le badigeon qui empâte et salit toutes ces vieilles murailles.

Les nobles boulonnais n’écrivaient guères, et ils ne nous ont rien laissé de semblable aux livres de raison du sire de Gouberville, ni au registre secret du seigneur de Souchez. Les annales de ces vieux logis sont donc mal connues; heureux encore quand les contrats de mariage, les testaments et les inventaires après décès se sont conservés, et nous permettent de rétablir la chronologie des possesseurs et, à peu près, l’état des lieux à telle ou telle date. Les guerres de religion ont laissé plus d’une trace en ce pays, où elles furent si ardentes: à Liembrune, le petit temple des Huguenots est encore debout ; à Estréelles, c’est le château lui-même qui a été converti en temple; à La Haye, la grand’salle a servi au prêche, et le sang y a coulé; aux Barreaux on retrouve un verset du psautier réformé ,gravé sur un linteau….

Très-variés, comme je l’ai dit, — que l’on compare le Val d’Hesdres, à la silhouette si svelte et comme tirée en hauteur, et le château de Wierre, avec sa grosse tour, toute pareille à celle de Rambures, — nos manoirs boulonnais n’ont guères d’analogues dans les contrées voisines. (J’excepte le comté de Guines, qui n’est qu’une extension et un démembrement du Boulonnais). En Ponthieu, je n’ai rien vu qui y ressemble. La., d’ailleurs, l’aisance et le bien-être ont pénétré bien plus tôt: que l’on mette en regard le manoir boulonnais de Dalles (,1650), avec ses meurtrières, ses moraines épaisses, ses voûtes, ses petites fenêtres et -ses précautions de défense; et le petit château de Campigneulles-les-Grandes (1655), tout à fait contemporain, déjà riant et paré de toutes les aises du confort moderne; on verra que, vers le temps de la Fronde et du traite des Pyrénées, un siècle de civilisation séparait les deux rives de la Canche.

En Artois, dans les régions limitrophes du Boulonnais, on trouve à peine quelques logis de même style, Vallieres, Incourt, Maisoncelles, mais la liste en serait vite faite, et il y a bien des différences, ne fût-ce que celle des matériaux.

D’ailleurs l’Artois, pays riche et plantureux, est, dans l’histoire, aussi distant de l’âtre Boulonnais que la Guyenne ou la Bourgogne. Séparées par des siècles de domination ennemie, les deux provinces se méprisaient et se pourpointaient mutuellement. Les opulents seigneurs artésiens disaient volontiers que les gentilshommes boulon.nais « tiendraient à neuf dans un œuf »; et les Boulonnais de ripostes par le rude brocart :

Varlet de Boulenois est plus noble que baron d’Arlois !

Allusion aux « savonnettes à vilain », si fréquentes en Artois et presque inconnuues en deça du Bras-de-Bronne.

Aujourd’hui, Artois et Boulonnais sont fondus dans la grande et féconde unite francaise. Il est bon, cependant, que chacune de nos provinces garde sa couleur locale et le souvenir des anciens temps. Nos vieux manoirs sont périssables, comme toutes choses ici-bas; combien sont déjà tombés, tels que cet intéressant logis de Le Turne, dont il ne reste que les dessins de V. J. Vaillant. M. Gates a donc fait oeuvre pie en sauvant de l’oubli ces antiques et curieuses demeures, qui, grâce à lui ne disparaitront pas tout entières.

Il a bien mérité de la petite patrie. Et ses clichés, qui valent les plus parfaites gravures, resteront comme d’inappréciables documents. (1).

R. RODIERE.

Montreuil avril 1918

(1) La plupart des notices qui vont suivre ont déjà figuré, moins étendues et parfois moins exactes, dans l’épigraphie du Pas-de-Calais, à l’article de chaque manoir. Je n’y ferai pas de renvoi. J’ai d’ailleurs corrigé et complété ces notices, qui sont toutes considérablement augmentées. Quant à l’illustration, on remarquera, outre les planches photographiques, quelques dessins dus aux crayons de Melle Le Cat du Bresty et de M. Ch. de La Charie, d’après les croquis de Chotomsky et de V. J. Valliant, ou d’après d’anciennes photographies. J’exprime ici tous mes remerciements pour cette gracieuse collaboration. et je dois tout autant de gratitude à M. Le Cat, dont les innombrables notes et documents historiques, sur le Boulonnais, mis à ma disposition avec une inépuisable complaisance, m’ont été du plus grand secours.

Alette, le Ménage de Mont Cavrel

Manoir du XVIIe siècle, encore presque gothique, construit en briques. Ses-fenêtres en anse de panier, sa tourelle d’angle, le. fronton de son portail appareillé en grès, les girouettes fleurdelysées, tout est à étudier dans ce curieux logis. Sur la façade antérieure, les ancres du premier étage donnent la date 1624, et celles du rez-de-chaussée, le nom HELBERT

Il faut noter les voûtains fort curieux de la salle et de la cuisine; combinaisons de briques posées dans tous les sens, figures géométriques très variées; poutres croisées sous la voûte.,— Cf. ce système de voûtes sur poutres à Romont, Beaurepaire, le Ménage de Brimeux, Hurtevent, Vallières, Doudeauville. Liembrune, etc.

A l’angle de la façades sur la cour, tourelle en encorbellement: dix-huit ou vingt assises de briques moulées, superposées et en retrait l’une sur l’autre jusqu’à un gros corbeau de grès qui supporte le tout.

Une ancienne faitière de toit, en terre cuite, provenant du Ménage est conservé au presbytère de Preures: c’est une sorte de bonnet pointu, en terre rouge de Sorrus revêtu d’un vernis vert. Cet objet affecte d’abord la forme d’un prisme quadrangulaire, puis se convertit en cône, et après un double collet se termine par une sorte de bulbe. La transition du prisme au cône est ménagée par quatre fleurs de lys, séparées par quatre chiffres, un sur chaque face, composant la date 1773. Tout au bas, on lit :Fait A Montreuil par Louis Postel.(Hauteur : 0m56)

Le Ménage, précédemment dépendance du château de Mont-Cavrel, fut accensé à rente perpétuelle, le 4 janvier 1487-88, par Pierre de Monchy-Mont-Cavrel à Guillaume Helbert. (Cf. abbé Thobois, Le Château et les Seigneurs de Mont-Cavrel, p. 74 et pièce justif. XVIII.) C’est Antoine Helbert, descendant de Guillaume, qui rebâtit le manoir en 1624; son fils Charles (1), écuyer, sr du Ménage de Mont-Cavrel, venait de se marier le 5 nov. 1630 à Marie des Alleux, lorsque. le Ier juin 1654, le Ménage fut assailli et pillé, sans doute par les Espagnols ; la jeune femme. « en se sauvant du pillage par les ennemis », reçut un coup d’arquebuse dont elle mourut (inhumée à St-Firmin de Montreuil), et son maxi fut fait prisonnier de guerre, « dont il se racheta par 35 pistolles de rançon ». (Inventaire après décès, du 20 juin 1654). Bien que remarié à Antoinette Scotté, Charles Helbert n’eut pas d’enfants, et après sa mort,(7 nov. 1685), le Ménage passa à la fille de sa sœur Marie Diane Helbert et de Philippe Lovergne: Marguerite Jeanne Lovergne, mariée le 25 fév. 1675 à Jacques Enlart, sr de Grand-val, bailly de Waben.

Les Enlart de Grandval ont conservé ce domaine jusqu’à nos jours. Le Ménage vient d’être acheté à M. Raoul Enlart de Grandval, dernier de sa branche, par M. C. Delesalle, député du Nord, et Mme Boutmy, sa belle-mère. (6 octobre 1920).

(1) Par testament du 8 juillet 1630, Antoine Helbert, sr du Ménage de Mont -Cavrel, et Marie Le Prestre sa femme, lèguent à leur fils Charles Helbert la maison, chambre, étables, cour, jardin, granges, près, pâtures, bois en coupe ou autrement, terres à labour, composant la ferme du Ménage de Mont-Cavrel, psse d’Alette. (Min. Bocquillon, notaire à Montreuil). — Le 16 juillet 1642, bail de la maison du Mesnage de Montcavrel, d’une contenance de 250 mesures, moyt 600 livres par an. (Minutes Lovergne). —Le bail du 25 juin 1648 porte 300 mesures et 2200 livres (id.) Quelle disproportion dans le prix ! Mais il est vrai que la paix de Westphalie venait de rendre confiance aux laboureurs. — En 1655, même contenance; fermage de 1800 livres. (id.)

***

Compléments

En 1836 le cultivateur et maire d’Alette Roubier François Alexandre Henri et son épouse Fauconnier Marie Catherine exploitent le Ménage avec 7 domestiques et 1 berger :

En 1846 Roubier est veuf avec 9 personnes chargées d’entretenir la ferme :

Roubier décède le 30 janvier 1849 et sa tombe se situe autour de l’église d’Alette :

En 1851 le recensement d’Alette désigne Wallois Jean Baptiste et Gallet Lucie comme cultivateurs de la ferme du Ménage avec 3 domestiques, 2 valets de charrue et 1 berger. En 1856 ils ont 2 servantes, 3 domestiques et 1 berger. En 1861 ils ont 3 valets de charrue, 1 berger, 1 valet de cour et 1 servante. En 1871 il n’y a plus de valet de cour :

Il est à remarquer que la ferme était importante, nécessitant beaucoup de main-d’œuvre et comportait une bergerie dont l’activité est au moins présente durant tout le XIXe siècle.

Le couple Wallois Gallet quitte Alette pour le village de Vaire-sous-Corbie dans la Somme. Il y décède le 31 mai 1881 à l’âge de 73 ans et elle le 31 octobre 1887 à l’âge de 76 ans.

En 1886 la ferme du Ménage est exploitée par Dumoulin Henri (1840 1902) et sa femme Broutier Marie puis par leur fils Henri :

En 1911 le fermier est Charles Dumoulin, fils d’Henri :

Charles Delesalle

Maire de La Madeleine, Député du Nord (1919-1928), Député du Pas-de-Calais (1928-1934), Sénateur du Pas-de-Calais (1934-1944), Député du Pas-de-Calais (1958-1962) Secrétaire d’Etat (Air)

Né le 15 avril 1886 – Lille

Marié le 30 janvier 1908, Lille avec Marie Thérèse BOUTEMY 1888 Lille-1978 Paris

Décédé le 26 avril 1973 – Paris à l’âge de 87 ans

En 1921 la propriété de M Delesalle est exploitée par M Honguet Emile (° 1876 Beussent + 1937 Alette) et son épouse Minet Ismérie (° 1866 Alette + 1946 Le Hestroy, Alette) :

En 1931 et 1936 M Delesalle est toujours le propriétaire du manoir et la ferme est exploitée par M Mme Roland Lucien :

En 1946 les cultivateurs sont M et Mme Hénnuyer Maurice. Celui-ci décède en 1949 à l’âge de 56 ans tandis que sa femme Senécat Eugénie continue l’exploitation.

Exploitant propriétaire à partir de 1967-1968 : M Tiberghien Christian époux de Mme Coisne Geneviève puis leur fils Franck. Depuis 2024 création de la société Du Ménage d’Alette par M Cannesson Thibault.

Alette : le Ménage de Mont-Cavrel

Alincthun : Bois-du-Cocq

Ancienne résidence féodale de la fin du XVIe siècle. Le corps de logis, tout en grès, d’un étage sur rez-de-chaussée, a ses fenêtres sur la cour refaites et sans caractère, mais la muraille doit être contemporaine du haut pignon dressé sur rue. Ce pignon est intéressant, avec ses deux puissants contreforts, très saillants, à talus fort incliné. An dessus, s’ouvraient trois fenêtres, deux très-petites, de forme carrée, et celle du milieu allongée, à meneau horizontal. Plus haut, dans le pignon, une autre petite fenêtre carrée.

Le fief Bois du Cocq, sis à Lianne, a appartenu en 1590 à Thomas du Wicquet, mayeur de Desvres puis à ses descendants. En 1755, le manoir appartenait à Charles César du Wicquet époux de Marie Françoise Josèphe Macau puis à son fils Jacques François Joseph.

Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos devint propriétaire de la totalité du manoir au moyen de la licitation amiable consentie par Marie Louise Antoinette Suirot de Boisrenault, veuve de Jacques François Joseph Duwicquet de Lenclos, sa mère, et Louise Françoise Charlotte Duwicquet de Lenclos, sa sœur, par acte du 5 avril 1831.

Le 22 août 1888, la ferme du Bois du Coq fut acquise par M. Ernest Feuillette de M. Edmond Brian et M. Louis Edmond Élie Joseph Dumoulin, demeurant à Bordeaux, héritiers et neveu et petit-neveu de M. Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos (décédé le 29 janvier 1866) et de sa sœur Louise Françoise Charlotte (morte le 9 janvier 1868). Propriétaire début XX e siècle : M. Feuillette, inspecteur de l’enregistrement à Boulogne.

***

Alincthun : Bois du Cocq

Propriété des seigneurs de Fosse, ce « manoir amasé de maison manable, grange et estable » fut vendu par adjudication en 1555 à Simon de Vicquet. Il fut la propriété, nous l’avons dit, de Henri Théophile Duwicquet et de sa sœur Françoise-Charlotte, lesquels décédèrent en 1866 et 1868, puis d’un de leurs neveux, Ernest Feuillette qui l’acheta en 1888. La famille Holuigue en est aujourd’hui propriétaire. Source : Jean-Claude Grenier, Nos Belles Fermes, patrimoine rural du Nord-Pas de Calais, SEAR, Lille, 2015, p. 50–51.

Compléments :

→ Dans la première moitié du XVIe siècle, le manoir et le domaine portaient le nom de Fosse du nom de son propriétaire François de Fosse. Ils furent vendus et adjugés le 12 septembre 1555 à Simon du Wicquet (Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais M Parenty et H Lorge tome II 2004). Son fils Thomas du Wicquet hérita de ces biens puis successivement Anthoine fils de Thomas marié en 1603 à Rachel Grimoust, Anthoine fils du précédent, écuyer seigneur de Fosse, marié en 1634 à Nicole de Lespault. Dans son contrat de mariage daté du 25 janvier 1634 Anthoine apporte la seigneurie nommée la Maréchaussée de Fosse et un fief appelé Bois du Cocq situé à Lottinghen qui a appartenu à Thomas du Wicquet (Archives Départementales du Pas de Calais 9 B folio 504 sénéchaussée du Boulonnais). Bien que non situé à Alincthun et vendu vers 1680, c’est à partir de ce fief que le domaine d’Alincthun porta ultérieurement le nom de Bois du Cocq. Il continua d’être transmis de père en fils, à savoir Anthoine (1635-1711) Sieur de Fosse et du Bois du Cocq marié à Jeanne Machart (1631-1706), Anthoine (1675-1745) écuyer, sieur de Fosse, de l’Enclos , brigadier des gardes du corps du Roi, marié à Catherine de Mansel (1693-1742), Anthoine (1718 -+> 1789) garde du Roi marié à Marie Françoise de Flahaut, puis en 1755 à son frère Charles César Marc Antoine du Wicquet (1719 -+> 1789), sieur du Bois du Cocq, époux de Marie Françoise Macault. Jacques François (1752-) fils du précédent hérita du Bois du Cocq avant que Henri Théophile Joseph Duwicquet de Lenclos en fut le propriétaire

→ Bois du Cocq appartient en 1888 à M et Mme Feuillette Delhaye, ensuite à leur fils Victor, et enfin à leur petit fils Pierre. Le domaine est vendu en 1969 à M et Mme Holuigue Lecomte puis transmis à leur fils Serge marié à Chantal Lefranc.

Alincthun : La Guilbauderie

Vieux corps de logis en gros, à étage, avec tourelle d’angle à droite, très-haute et très-bien conservée. Les deux portes jumelles sont en plein cintre, les fenêtres refaites sauf celles de la tourelle. Les ancrages du logis donnent la date 1621 et les sigles HB et MC (l’M semble liée avec un Y.) Ces initiales sont pour moi inexpliquées.

Tout le rez-de-chaussée est voûté et construit sur de belles caves. La corniche de la cheminée, en chêne, porte an milieu une Fleur de lys; en dessous, la date 1621.

Sur une pierre du bâtiment des granges, la date 1777 est formée avec des carreaux rouges.

Je ne sais rien du passé de ce manoir, Certains documents parlent bien de la Guilbauderie ou de la Grebeuderie, mais il ne s’agit pas de la Guilbauderie d’Alincthun : il y avait un lieu-dit du même nom, sur St-Martin-lez-Boulogne, aujourd’hui absorbé dans le domaine de La Cocherie.

Au commencement du XIXe siècle; la Guilbauderie ou Guilbeuderie d’Alincthun appartenait à Pierre Marie Bonningue et Marie Louise Françoise Noël (1). Leurs enfants, M. et Mme Bonningue-Cressonnier et M. et Mme Boutillier Bonningue, vendirent le 15 déc. 1813 à M. et Mme Lemaire-Dezoteux (2), dont les enfants revendirent le 21 mai 1877 à M. Jacques Moison. (Communication de Mlle Moison, de Desvres, propriétaire actuelle).

(1) La famille Bonningue n’est pas citée dans les registres de catholicité d’Alincthun avant 1793.

(2) Une communication de la mairie d’Alincthun dit cependant que dès 1827, année de l’établissement du cadastre, la Guilbauderie appartenait à Lemaire (Pierre Louis), de St-Martin-Choquel.

La paroisse d’Alincthun comptait autrefois de nombreuses familles nobles. Mais les registres de catholicité, conservés depuis 1628 et où j’ai relevé 65 actes sur les notables de la paroisse, ne mentionnent jamais la Guilbauderie, ni aucune famille dont les initiales puissent concorder avec celles des ancres du manoir. L’énigme reste insoluble.

Toutes les autres fermes et les divers hameaux de la paroisse sont continuellement nommés dans les registres. Je conclus de ce silence que le manoir qui nous occupe ne portait pas de nom particulier avant le XIXe siècle.

(1) Aurait-il pris son nom de Guilbaut, notaire au Wast en 1708 ???- Plus anciennement en 1424, Jehan Guilbaut tient fif à Wrelenguetun (Arch du Nord B 17136)- En 1581, Nicolas Decarlu est laboureur, demeurant à la Grebeudrie (Min des notaires); et en 1669, Bertrand Le Cat,sr de Fossenval, devait 4 l 13 s de rente pour un jardin dépendant du fief de la Guilbendrie ou Guilberderie (Note Le Cat). Mais s’agit-il ici de la Guilbauderie d’Alincthun ?

Compléments

Alincthun : La Guilbauderie ou de la Berquerie

Ci-dessus à gauche cadastre 1827 1828 (AD 62 3 P 022/12) et à droite cadastre 1934 (AD 62 3 P 022/4)

Le manoir de la Guilbauderie ou de la Berquerie est situé au 25 Rte de Desvres. Cadastre A 78 Implanté en écart. Isolé, l’accès au manoir s’effectue par une allée ombragée.

Statut : propriété privée.

Dans la cour, la grange en pierre, aujourd’hui effondrée, portait la date de 1777.

Un ensemble de bâtiments de ferme formait un U ouvert, mare et arbres de haut-jet, il ne reste à l’heure actuelle que le logis.

Source : OAP Patrimoine page 38/450

***

Les ancrages du logis donnent la date 1621 et les sigles HB et MC (l’M semble liée avec un Y.) selon R Rodière. Il s’agit en fait des initiales I-B et MIC pour Jehan Bernard Marié à Jehenne Carré. Ils s’étaient mariés en 1610 :

Transcription du CM : filz à marier, assisté et accompagné de Jehan Bernard son père et de Jehanne Marlard sa mère, Jehan Bernard son père-grand; Louis Marlard, Marand Junequin et Flourens Bernard, Enguerand Vigneron et Catherine Bernard sa femme, Pierre Noël, Jacques Bonvoisin, Guillaume Cornu et autres leurs parens et bons amis. Led. Bernard apporte, par don de son père, une maison à Allingthun et 85 mesures, appartenant aud. Jehan Bernard père par donation de Jehan Bernard l’aisné son père pendant sa viduité, par son contrat de mariage. Plus une autre maison et 68 mesures aud. Allincthun. Le bail d’une dixme appartenant au curé d’Allingthun. Le donateur pourra disposer d’une maison et 15 ou 16 mesures situées au Plouich, paroisse de Collembert. Led. Jehan donnera 300 l. à Pierre Bernard son frère puisné, lorsqu’il se mariera.

fille à marier de defftz Jehan Carré et Margueritte Du Bos, assistée de Jacques Carré son frère; Jehan Brunet, Robert Gorée, Nicolas Joiel, Marcq Fiérard, Pasquier Rougegrez, et autres aussy ses bons amis. – Apport de lad. Carré : une maison et terres à Brequerette, contenant 48 mesures. Une créance de 420 l. sur Jehanne Bonnaieue. Autres sur Pierre De Habart, etc. Led. Jacques donne à sa soeur 6 l. 17 s. de rente deube pour terres acquises par feu Martin Carré et lad. Bonnaieue, la moitié desquelles terres appartiennent à lad. Carré par acquisistion faite aux héritiers dud. Martin.

Ce couple Bernard Carré fit donc construire le manoir qui nous intéresse en 1621; Ils eurent une fille Judith qui se maria en 1625 à Denis Bersen. Voir son contrat de mariage :

cm :

https://www.geneanet.org/registres/view/2099700/177

Rcm :

https://www.geneanet.org/registres/view/2090115/162

jeune fille à marier, fille de Jehan Bernard, laboureur dt à Allingthun, et de Jehenne Carré, assistée d’eux et de Jehenne… (blanc) sa mère grand, et Jehan De Poucques; escuier, Sr du Fay; Jacques De Rentieres; escuier, Sr de La Rivière; Pierre Bernard, laboureur à Quesques, son oncle; Pierre Noël, brasseur à Boursin, son oncle; Robert Gorré, Me cordonnier dt en lad. Basse Ville, son oncle; Jehan Toussard; laboureur dt à Trelincthun, mary de Margueritte Carré, sa cousine; Noël Odent, Me cordonnier dt en lad. Basse Ville, son cousin. – Apport de Judicq Bernard (fille aînée héritière) : une maison et VIIxx mesures à Allingthun. Une autre maison et 55 mesures à Brecquerecque. Plus 2000 l. S’il provenait un fils du mariage dud. Jehan Bernard, la donation de la maison et terres d’Allincthun n’aurait lieu; en ce cas, il donnerait à sa fille tous ses meubles, acquêts immeubles, blancqbois; mareschaulcée, revenu de 3 ans de lad. maison et terres d’Allincthun. Clause de guerre : lesd. Bernard pourront se retirer en la maison de Brecquerecque.

Judith hérita du manoir par sa mère et testa le 06/05/1648 (Flahault) :

https://www.geneanet.org/registres/view/2098175/66

Elle eut de son mari Denis Bersen notamment un fils prénommé Bernard 1631-<1706 à qui fut légué le manoir lors de son contrat de mariage en 1649 avec avec Suzanne de Campmajor 1631-1707 :

cm Hache & Ins./Rodière:

https://www.geneanet.org/registres/view/2078459/168

Sr de La Gribennerye, jeune fils à marier, de Me Denis Bersen, Md et eschvein de cette ville de Boull., et de deffte damlle Judith Bernard, assisté de sond. père; d’Anthoine Le Porcq, laboureur dt à Wimille, et damlle Catherine Bersen, sa femme; Me Nicolas Du Crocq, antien eschevin de cette ville, et damlle Marie Bersen sa femme, tantes aud. Sr de La Gribennerye du costé paternel. – Apport du mariant : du chef de damlle Judith Bernard sa mère : une maison en continence de 150 mesures à Allincthun, avecq une autre maison et jardin enfermé de haies vifves, attenantes aux terres de lad. maison cy dessus, à présent occupée par Jean Villain. Plus 2 autres maisons au hameau de Brecquerecque prez cette ville, contenant ensemble 56 mesures; il entrera en possession de tous ces immeubles après le revenu de trois ans, légué à ses cadets, tant par lad. damlle Judith Bernard leur mère que par Jean Bernard leur ayeul. A la charge de 6 livres dues par chacun an à l’église d’Allincthun, < en cas qu’il se trouve en estre tenu par son testament. >

Bernard Bersen est dit Sieur de La Gribennerye, ce mot étant probablement à rapprocher de celui de la Guilbauderie. Il eut trois filles Suzanne, Isabelle et Marie. Cette dernière, née le 14 mai 1652 à Boulogne St Nicolas hérita du manoir qu’elle vendit sous forme de bail à rente en 1679 à Jacques Gilliet et à Françoise Desvaux sa femme. Jacques Gilliet décéda le 26 octobre 1680 à Alincthun. Un de ses fils Jacques 1660 1739 marié le 26 novembre 1705 à Alincthun avec Marie Françoise Noël 1680-1757 fut laboureur à La Guilabuderie; de cette union naquit Marie Françoise Gilliet, laquelle mariée en 1755 à Jean Noël eut une fille Françoise Noël 1757 1840 elle-même mariée à Pierre Marie Bonningue 1760 1841.

Audembert : Warcove

Manoir en grès; tourelle de colombier, carrée, accolée au corps de logis: le rez-de-chaussée percé de cinq meurtrières. Au grenier du logis, lucarne à fronton datée de 1666 (?)

Au même hameau, un petit château, de style Louis XV, n’a pas grand caractère.

Warcove est, étymologiquement, le jardin on l’enclos de Walery, Walaric hova. En 1209. Eustache de Ripmaninghem, chevalier, revenant de la croisade de Constantinople. donna en aumône à l’abbaye d’Andres six deniers de rente qui lui étaient dûs à Walrichove, paroisse de Ferques. (sic) (Chroniques d’Andres, édit d’Achery P 853). L’état des revenus de la terre de Fiennes à la fin du XIIIe siècle nomme Walelicove (Charles d’Artois, A.118, n°5). Et le terrier d’Andres, de 1480, cite Walricove. Mais les formes Walchouve, 1398 et Walcof, 1498, ne s’appliquent nullement à notre manoir.

Warcove doit s’identifier avec le fief tenu du bailliage de Wissant, déclaré en la Sénéchaussée du Boulonnais en 1553 par Pierre du Sommelar. Isabeau du Sommelard dut le porter en mariage à Antoine Nacart, qui en fait aveu en 1571-73; elle vivait veuve en 1604. D’où Jean Nacart l’ainé, tanneur à Boulogne en 1603, laboureur en sa maison de Warcove le 10 8bre 1604, lors de son mariage avec Marie Marcotte; il apporte ladite maison avec 75 mesures. Il vivait encore en 1625. D’où Antoine, allié à Marie Le Roy, morte en 1682. D’où Antoine Nacart, sr de Warcove, marié le 11 8bre 1661 à Suzanne le Camus d’Imbrethun; morts, l’un à 47 ans le 12 février 1672, l’autre à 35 ans le 8 avril suivant. Marie Nacquart, fille de feu Antoine et de Barbe Quéant (1ère femme sans doute), épouse en 1673 Louis Bouclet, sr de Warcove en 1702; d’où Jean Jacques Bouclet sr de Warcove, mort en 1760 à 74 ans, allié le 26 avril 1713 à Marie Madeleine lefebvre de Vincelles, morte en 1771; d’où François Bouclet, sr de Warcove en 1772, marié à Marie Madeleine du Wast de La Gallerie; d’où Dominique François Bouclet, sr de La Gallerie, 1783, allié le 21 janvier 1772 à M. A. Dupont. Par le contrat de mariage, ses père et mère lui font donation de cinq fermes, entr’autres celle de Warcove, contenant 60 mesures (1). Cette terre a passé par héritage de Mme Bouclet-Lemaitre à la famille Leducq, qui la possède encore. (Notes de M J. Le Cat du Bresty).

Propriétaire actuel : M Jules Leducq.

(1) Les autres sont : Noirmatre (Audembert), 50 mesures; Noirbos (Bazinghem), 50mes; Hambroeucq (Tardinghem), 18 à 20 mes et Vincelle (Bazinghem), 180 mesures.

Compléments

Audembert : Warcove

Audinghem : Haringuezelles

Grosse tourelle carrée, en grès, à toit en bâtière; peu éclairé et servant de colombier. Logis bas, à lucarnes de pierre (analogues à celles du Hert de Pittefaux), cintrées sous un fronton trilobé.

Le nom de Haringuezelles apparait pour la première fois en 1480, dans le terrier d’Andres, et les plus anciens possesseurs de ce manoir sont inconnus. Cependant, par son testament de 1552, Loeurens de Campaigne, homme d’armes sous le duc de Vendosmois, lègue « à ma soeur de Haringueselle ma cappe, deux jumens quy sort présentement en sa maison, avecq tous mes grains battus et à battre, à le chergue qu’elle satisfache et paie une hacquenée à ung curé qu’elle scet. » Il lègue aussi « à mon beau-frère du Hert, mon cazaquin de vellours. » (Min. des not. de Montreuil).

Mais le nom patronymique de cette dame de Haringuezelles ne m’est pas connu. Le sr du Hert un Crendalle (1).

Jacques Acary, escr, sr de Haringuezelles et de La Rocque (1566-1567), était mort avant 1571, laissant un fils mineur du même nom de Jacques, sous la tutelle de Catherine bersin sa mère (Id et généalogie Acary).

Claude de Roussel de Pincthun, capitaine des gardes du duc de Chaulnes, possédait Haringuezelles cent ans plus tard. Il testa le 12 juin 1687 en faveur de sa nièce Catherine de Roussel, dlle de Widehem. Celle-ci, à son tour, légua le domaine à sa fille Marie Magdeleine Vidart de St-Clair (Testament de Mme de St-Clair, née de Roussel, du 26 avril 1722).

Cette terre est entrée dans la famille dy Dixmude de Hames par le mariage d’Antoine de Dixmude, sr de Hames, Quéhen, Quercamp, Harlette, etc., avec Marie Madeleine Vidard de St-Clair, fille de Pierre, chlr, capiaine au régiment de Royal Vaisseaux, et de Catherine de Roussel, dlle de Widehem, le 28 janvier 1725. (Testament de Mme de Hames, née Vidard de St-Clair, du 3 oct. 1770. — Notes de M. Robert de Rosny.)

Vers 1800, M. de Hem est cité par les titres comme propriétaire. Il faut lire: de Dixmude de Hames. En 1831 et 35, formation du cadastre, sur les états de section: la vicomtesse de Rochemore. Puis M. de Melun, ancien deputé, marié à Mlle de Rochemore. En 1881, son cousin M. de le Gorgue de Rosny. En 1901, M. Maurice de Rosny, à Wimille. En 1909, M. Robert de Rosny. (Notes de M. E. Delattre, maire d’Audinghem).

En 1695, on trouve cités Pierre Delattre de Haringuezelle et Antoinette Hamerel sa femme. Dès 1682, Florence Framerye est veuve de Pierre de Lattre, sr de Haringuezelles, et mère de Pierre de Lattre, sr du même lieu. (Notes J. Le Cat):

(1) Jacques de Crendalle, escr, sr du Hert, archer des ordonnances, épousa le 15 novembre 1576 Jeanne de Campagne (E de Rosny I, 436). Mais vu la date, ce ne peut être lui.

Compléments

Audinghem : Haringuezelles

Avant 1940, le lieu-dit d’Haringzelles regroupait trois fermes bordées par des murets et des haies. Les occupants ont quitté les lieux peu après 1940 lorsque l’occupant allemand décida de bâtir la batterie Todt au sein de ce bois créé de toute pièce par les troupes allemandes. La ferme qui était notre manoir n’est ni actuellement les gites les Hirondelles des deux caps et la ferme des 4 vents qui ne correspondent nullement à l’architecture du manoir concerné mais ce manoir qui a aujourd’hui disparu au milieu des blockhaus. Il appartenait après les De Rosny vers 1930 à la famille Hamain de Framzelle.

Ce manoir envahi par la végétation est en ruine. Confirmation des données sur le site Généalogie Famille de Habart.

Baincthun : Chailly

Vieux manoir curieux, à étage sur rez-de-chaussée, d’une silhouette pittoresque. Les briques forment un appareil en arêtes de poisson, comme les pierres sur les vieilles églises romanes. Presque toutes les fenêtres. sont primitives, de forme irrégulière. Sur l’une de celles du coté du jardin, le linteau en grès porte la date 1573. Sur la façade de la cour, l’une des fenêtres de l’étage est croisée à meneaux de grès, l’autre n’a qu’une traverse horizontale. Au bout du logis, en avant-corps, tourelle carrée de grès, à toit en soufflet et épi métallique à flammes très-ancien; elle sert de pigeonnier et contient un escalier de bois, dont le haut est voûté en deux travées de briques. Au semis de la porte en plein cintre, percée latéralement, un machicoulis.

Chailly est un ancien fief des Chinot; il leur appartient encore. Ne leur serait-il pas advenu par l’alliance de Philippe Chinot avec Isabeau de Baincthun à Montreuil le 2 août 1460?

Mais le nom de Chailly (Sally sur la carte de Cassini) n’est pas ancien ; au XVIe siècle, il n’est pas connu. Voici pourtant qui concerne surement ce manoir: Le 23 juillet 1577, Anthoine Chinot escuier, sr du Val, et dame Marguerite de Campaignes, en premières noces femme de noble homme Christophle Chinot, sr de La Mairye (ce couple vivait ensemble en 1566) « douairiere des terres audict feu appartenant au lieu de La Chappelle », baillent à ferme à Christophle Fortin, laboureur d’ en la paroisse de Baingthun, une maison et terres ayant appartenu aud. feu sr de La Mairye, moyennant 333 livres 12 sols 6 deniers (dont 230 livres au sr du Val, 100 livres à la douairière et le reste pour rentes foncières à cause des terres du Chl• [Chevalier, sic]). Le bail excepte « le grand corps de logis, faict et construit de nouveau de pierres et bricques, et la court, que sont et demeurent du tout audict sr du Val et ne sont comprises audict bail. » (Minutes Langlois, not. à Boulogne). Ce corps de logis est celui que nous voyons encore aujourd’hui, daté de 1573. Christophe Chinot et Marguerite de Campaignes l’ont sans doute construit et habité.

C’est évidemment de Chailly qu’il s’agit encore dans le passage suivant d’un acte du 5 déc. 1594: « Et si appartient encores audit Me Anthoine Chinot une maison et terres à La Chapelle, paroisse de Baingthun, en continence de 50 mesures ou arpens ou environ, en valeur de 40 escus de revenu annuel, et aulcuns fiefs, en ladite paroisse, de pareille valleur de 40 escus; aussi par chacun an. » (A. de Rosny, Enquête sur les Chinot. p 11).

La seigneurie de la Matte Chally ou Cailly contenait, en 1611, 38 mesure 35 verges ; elle était réunie à la seigneurie de la Motte à la Chapelle au Boy contenant 66 mesures. En 1611 cette terra est donnée, par contrat de mariage à Claude de Chinot, escr, sr du Quennoy allié à Benoîte de Caboche.

Depuis, elle est toujours restée dans la famille (Notes de NI. A. de Rosny, Louis de Chinot, écuyer, pair de Fouquehove, sr du Val, Chailly, Le Quesnoy, Hourecq, capitaine au Régiment de Navarre, épouse en 1659 Françoise de Brunel.

Le 27 novembre 1664, il baille à J. Noulart et Godeleine Mareschal,de Moulin-l’Abbé, une maison, chambre, granges, estables, jardin fruitier et ce mesures de terre en pré, pâture et labeur, située à Chaly, moyennant 620 livres payables à la St-Luc et au 15 mars. (Note J. Le Cat).

Mlle de Chinot de Fromessent avant épousé le général de Mac-Mahon, Chailly appartient au début du XXe siècle à leur gendre, le lieutenant Guy de Miribel.

Compléments

Famille Chinot : D’argent à 3 molettes d’éperons de gueules + suite de la généalogie à partir de Gaston-Antoine de Chinot de Fromessent

Baincthun : Chailly

Ferme appartenant au hameau de Macquinghen.(Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais page 8). Le manoir Le Chailly se situe de nos jours non plus à Baincthun mais à La Capelle-lès-Boulogne lorsque cette commune devint indépendante le 20 mai 1949. Il se localise précisément au 35 rue Marcel Caudevelle.

Baincthun : Questinghem

Le château, tout en grès, a été très-retouché et adapté aux besoins modernes au XVIIIe siècle, comme l’indique la date 1764 sur un claveau de porte des communs. Ecuries, remises et autres dépendances sont très-soignées avec arcades et pilastres, toits mansardés à œils-de-bœuf de pierre ; salon ajouté après coup. L’imitation des châteaux de Macquinghem, Capécure,etc., est ici visible.

A quelques cent pas, s’élève un manoir en briques, à colombier carré, couvert en bâtière, et rappelant les vieux clochers romans, entre deux étables qui, -sembleraient former le choeur et la nef d’une église. Au second étage de la tour, l’appareil de briques dessine un damier. Les communs sont en grès; deux portes jumelles en plein cintre.

Seigneurs de Questinghem : Amand de Cluses, alliè à Marguerite de Bournonville, fille de Jean, chevalier, mort en 1410. — Jehan Marsot, escr, sgr de Bédouatre et Questinguehem, 1458. (Deseille, Documents inédits, p. 73.) (1) Wallerand et Jacques de Cluses, 1477; Wallerand en 1479 et 1505 (Terrier St-Wlmer). — François de Rubergues, écr, sr de Cluses et Questinghem, 1540- Anthoinette du Tertre, veuve de François de Rebergue, écr, sr de Cluze set Quétinghen, avant la garde-noble de ses enfants, 1571. (Min. des not. de Montreuil.)

(1) Ajouter qu’Ernoul Marsot, escuier, est seigr de Bédouatre, 12 mai 1433. (Arch. de M. du Soulier; note .J. Le Cat. )

Le 4 nov. 1590, Marguerite de Rubergues porte en mariage à Troylus de Hordicq la terre et seigneurie de Questinghem, d’un revenu de 30 écus.(id.)

Le 8 janvier 1585, Troylus de Hordicq , écr, sgr d’Annoc (Hénocq), mari de Marguerite de Rebergues, dlle de Cluze et Questinghem, fille et héritière de feu François de Rebergues, sr de Cluze, baille à rente perpétuelle à Raoul Moucque, procureur en la Sénéchaussée de Boullenois, 6 journaux de terre au terroir de Questinghem, tenant au cimetière dud, lieu et aux terres qui appartinrent à feu JehanMoucque (id.) (2)

Raoul Moucque, écr, Sr de Questinghem, 1601-1618;.- François Moucque, écr, sr de Questinghem, des Marquets. le Preuil, 1668 (3); Pierre Moucque, esc, sr de Quetinguen, paroissien de St-Walloy de Montreuil, inhumé le 20 7bre 1677 dans l’église des Carmes de ladite ville; Charles Moucque, chlr, sr de Questinghem et de Pérulle, 1704. (E. de Rosny, t. III, p. 1201, registres paroissiaux et minutes Bocquillon. 1668). — En 1703, Charles Moucque, écr, sr de Questinghem, Parville (4), Ergny; il est capitaine au regt de La Vallière en 1697.

En 1720, 1720 et 1743. M. de Dixmude de Hame est sr de Questinghem. -En 1750 est cité le sr Mutinot de La Carnoy à cause de son fief de Questinghem. (Note J. Le Cat).

Puis vient Jean Porquet, sgr de Belledalle et de Questinghem en 1760 (id.). — Ensuite Jacques-Nicolas de Marcadé, sr de Questinghem, ex-échevin de Dunkerque et assez drôle de personnage, mort à Boulogne le 8 mars 1780. (Notes de-MM. Alph. Lefebvre et Alex. Bonvarlet). — 1781 et 1789, Pierre-Jean Gamba, de Dunkerque, neveu et héritier de Marcadé. (Aveux à Tingry: par Marcadé, 28 janvr 1778; par Gamba, 24 sept. 1781.) (5).

En 1813, Questinghem est encore à M. Gambat, rentier à Paris.

Propriétaire actuel du château de Questinghem: M. Mazurier-Chochois, à Baincthun, acquéreur par contrat du 19 mai 1920, sur Mlle Lucie Rouxel, propriétaire à Boulogne. Mlle Rouxel tenait cette propriété de M. Franck-Morgan-Chase, artiste peintre à Londres, époux de dame Lenoir (contrat du 15 mars 1893). Mme Chase en avait hérité de M. Cauvet de Blanchonval, décédé à Ste Omer le 15 mars 1879. (Notes communiquées par M. Ponticourt, notaire à Boulogne)

Questinghem était tenu et mouvant, par cent sols de relief, de la baronnie et primitive seigneurie d’Hesdigneul, membre de la principauté de Tingry. (Aveu de 1778; répertoire des notaires de Samer, à M. L. Géneau).

(2) le 9 juillet 1644, Louis Turgot, sr de La Barberie, tuteur de Gabriel Turgot, son fils, écr, sr de Cluses, héritier du côté maternel de Marguerite de Hodicq, fille et héritière de Troilus de Hodicq, écr, sr de Henocq, et de dlle Marg. de Rebergue, donne déharge à Louis de Bresdoul, chlr, sgr de Noeuvillette, Pas d’Authie, veuf de lad. feue Marg. de Hodicq, de la remise des papiers de la succession, concernant les terres du Noeufehastel, Cluses, fief de La Motte, Rubergue et Questinghem. (Mss du Groriez

(3) C’est certainement un Moucque, et probablement François, qui,le 20 mai 1637, est, capitaine au régiment de Villequier, sous le nom de Questinghem; à cette date, M. de Villequier, gouverneur de Boulogne, envoie to sieur de La Mothe-Belle-Isle, capitaine du château d’Hucqueliers, déloger les Espagnols des bois de Ruisseauville, de Coupelle et de Créquy ; les sieurs de La Chioube (Montbéton), Vière (de la Haye), Longfossé (du Méghen), Alingthum (Poucques) et Questinghen, capitaines au régiment de Villequier, se distinguent dans cette affaire et obtiennent un succès complet (Dr Hamy, Correspondance du Cardinal Mazarin avec le Marechal d’Aumont, 1904, p. xvii).

(4) Parville ? Pérulle ? Le Preuil ? ?

(5) Gaspard Sébastien Gamba de Questinghem, écr , né à Dunkerque, 26 ans, fils de Pierre Jean, écr, conseiller de la chambre de commerce, négociant, et de feu Françoise Suzanne Mollien, épousa à Dunkerque le 25 nov. 1788 Agnès Sophie Thiery. (Denis du Péage, Notes d’Etat-Civil, p. 785.) En juillet-août 1808, ferme à louer, sise a Questinghen, commune de Baincthun, consistant en 200 mesures, à différents usages, et appartenant à M. Gamba. (Annonce communiquée par M. Le Cat.)

Compléments

Baincthun : Questinghem

Le manoir de Questinghem est devenu la ferme pédagogique située 5 Rue Caudron.

Baincthun,Tournes : Lannoy

Manoir du XVIe siècle, bien intact. Sur le logis carré où se voit encore, l’étage, une belle fenêtre croisée de pierre, s’accole une forte tourelle demi-cylindrique de même construction, mais plus haute que la maison, et dont le toit de tuiles se raccorde à celui du logis. Toute la construction est en briques sauf les soubassements en grès.

A droite, logis beaucoup plus bas et moins ancien, avec porte en plein cintre.

Ce manoir est situé au hameau de Tournes.

Le 28 décembre 1458, Jeban Le Gressier fait aveu de trois fiefs à Lannoy. Le 23 juillet 1472. le même, demeurant àLannoy, paroisse de Questinghem (1), vend à Robert Le Gaigneur, mayeur de Boulogne, une rente de 60 sols sur ses biens; en 1473, 1475 et ‘1477, il lui constitue d’autres rentes. Le 4 mai 1479, il paye des droits seigneuriaux à Walleran de Cluse, sr de Questinghem. En 1479, 16 juillet. Robert Le Gaigneur vend à Nicolas Blonde!, bastart de Longvilliers, sr de Torbinghem, bailly et capitaine d’Etaples, les rentes qu’il a droit de prendre sur Jehan Le Gressier, sr de Lannoy. En 1520 et 1542, Jacques Blonde], chlr, est sr de Torbinghem et de Lannoy, baron de Bellebronne (Deseille, Documents inédits, pp. 73, 95, 101, 102, 203). Puis vient François de Joigny-Blondel, écr, sr d’Estrée et de Lannoy en 1550. (E. de Rosny, Rech. Généal.) En 1581, il habite « au village de Lannoy, paroisse de Questinghen ». (Min. des not.) En 1603, par son mariage avec Marguerite, fille de François de Joigny-Blondel, François Wllart, écr, sr de Romont, acquiert les maison, fief, terre et seigneurie de Lannoy.

En 1618 et 1644, Lannoy appartient donc à Francois Wllart de Romont et à Marguerite de Joigny, dit Blondel, sa femme, dame d’Estrée et Lannoy, morte en 1663. (Epitaphe à Buires-le-Sec.) En 1666 et 1681 Charles WItart leur fils est seigneur de Lannoy (2).

(1) Ancienne paroisse réunie à Baincthun.

(2) En 1644, le sr d’Estrée fait bail à Jean Duhen « de sa maison scize à Questinghen, nommée vulgairement Lannoy. » (Docts J. Le Cat).

Cette terre était, au XVIIIe siècle, dans la famille Le Porcq de Lannoy. Le 22 septembre 1717, François Gaston Le Porcq, sr de Lannoy, avocat du Roi à Boulogne, apporte mariage, par donation de Jean son père: « la maison et terres de Lannoy, scituée en la paroisse de Questinghen, occupée par Claude Ansel. » (Archives du Mis de Campaigno). — Vendue le 23 juin 1832 Par Mme Alix- Florentine Le Porcq, épouse de Louis Fr. Augustin Blangy, à M. Nicolas Achille Dutertre, notaire à Boulogne, et à de Victoire Carmier son épouse. Vendue en 1831 à M. Louis Roger-Descarrières. — Attribuée en 1857 à Joséphine Roger, épouse de M. François Coulombel. — Léguée le 11 janvier 44893 par François Coulombel à demoiselle Marie Fourmentin, épouse de M. Eugene Martel. Vendue le 23 déc. 1903 par Edmond Martel à Melle Elizabeth Bosquillon de Jenlis, qui revend le 18 avril 1913 à M et Mme Robert de Rosny. (Notes de M. R. de Rosny.)

Compléments

Baincthun Tournes : Lannoy

Le manoir du Lannoy à Baincthun se dénomme de nos jours La Ruisselière et ce gîte se situe au 23 Rue de la Bouverie. Il est la propriété de Brigitte de Rosny, épouse d’Olivier de Rosny, arrière petite fille de Robert.

Bazinghem : Colincthun

Manoir à étage, construit en grès. La date de 1631 se voit sur le claveau de la porte du corps de logis, ainsi que sur les ancres du pignon. On remarque d’autres ancres très ornées, les plus belles du Boulonnais (avec celles du manoir du Biez et d’une maison rue de la Providence à Boulogne). Les fenêtres ont été refaites et agrandies.

Dans l’intérieur, à l’étage, une très belle cheminée est portée par deux cariatides vues de face, homme barbu et femme; la tête, reposant sur une volute, est couronnée d’un chapiteau ionique; au dessus, une console très saillante portait l’entablement, aujourd’hui disparu, où se retrouvait sur un cartouche la date 1631.

« Thoumas de Collingetun, qui warde les moulins et se melle des ouvrages de le conté », est cite dans un titre du XIVe siècle. (Rolle des gaiges et pencions des officiers de Boulogne, publié par Deseille, Documents inédits, p 18.)

Le fief de Colincthun était mouvant de Fiennes. Jean Scotté était seigneur d’Esconibles et de Collinctun en 1580. (R. de Rosny. I, p. 397). Par leur testament du 15 septembre 1587, Pierre Costé et Louise Courtois lèguent à Nicolas Costé, leur sixième fils, « le fief de Collingtitun, lequel avons achepté de Me Francois d’Osterel, séant aud. Collingthun, que tient à rente les dénommez cy après : Adrian Lonquesticq doibt pour le fief, chef-lieu et terres où il demeure : XLVIII i VIII . tz. et deux cappons… » etc. (Chartrier de Francières.).

On voit par là que le chef-lieu du fief était alors arrenté; il dut être racheté plus tard. Après Nicolas Costé, nous trouvons Renée Costé, son héritière et sans doute sa sœur, car le testament de 1587 nomme une Renée, fille des testateurs ; ils lui lèguent le fief de Chanteraine, qu’elle apporte en mariage à Philippe Destailleur. En 1602, ce Philippe Destailleur achete des terres à Bazinghem; il ne se qualifie pas sr de Colincthun. Mais, le 10 déc. 1618, Renée Costé, veuve de H. H. Philippe Destailleur, ancien mayeur et juge consul de Calais, baille à ferme une maison, chambre, etc., sise a Collenthun, cont. 85 mesures, moyennant 4 livres 10 sols par mesure, un septier de bled, et trois paires de chapons ou 60 sols. Le petit Bois voisin de la maison nest pas compris au bail. (Min. des not. de Marquise).

De 1630 à 1650. Pierre et Denis Destailleur prennent, en même temps le titre de sr de Colincthun. Pierre, écuyer, habite Colincthun avec sa femme Marie des Eontaines; ses enfants y naissent de 1635 a 1646. C’est certainement lui qui a bâti le manoir actuel. En 1643, il loue sa terre de Colincthun, contenant 60 mesures, pour 350 1. (Note J. Le Cat.)

Après lui son fils Philippe, marié dès 1660 à Magdeleine du Quesne, réside au manoir. En 1680, il est capitaine de cavalerie des troupes boulonnaises. Il mourut à Colincthun le 14 juillet 1698 à 56 ans et sa femme le 2 dec. 1694 à 62. De leurs enfants, tous nés au manoir, il ne resta que Catherine Destailleur, baptisée le 5 octobre 1662, mariée en l’église de Bazinghem, le 18 janvier 1694, à Philippe de Caresse, écuyer, major au regt de Vexin. Catherine mourut à Montreuil (ou à Estréelles) vers janvier 1702, laissant deux enfants nés à Colincthun: Marie Magdeleine, le 19 novembre 1695, et Antoine, le 20 janvier 1698.

Marie Magdeleine épousa le 2 décembre 1719 Anthoine de la Haye, écuyer, seigneur du Breuil. Le fief passa ensuite par vente à Antoine Louis Marie de la Villeneuve, lequel le revendit le 3 avril 1772 à Pierre Antoine Delys, laboureur propriétaire demeurant au Grand Moulin, paroisse de Condette. Le fief passa à ses héritiers : les Delys et les Le Cat. Cependant, il n’y a pas de preuve que ceux-ci détenaient le manoir qui nous occupe.

En 1835 le cadastre communal nous informe que ce manoir appartenait à M Anatole Louis Belle, fils de Louis Marie François Belle, maire et président du district de Boulogne et de Marie Catherine Rosalie de Caux, morte le 5 novembre 1838 et enterrée au cimetière de Bazinghien. La ferme appartint ensuite à M Christophe Lorgnier demeurant aux Près-St-Gervais, près de Paris, qui la vendit le 8 septembre 1874, à M Potez Lorgnier. A partir de 1920, le propriétaire fut M Potez Delannoy, fils du précédent.

Supplément :

Ce fief est advenu aux Destailleur par l’alliance do Philippe avec Renée Costé.

Par leur testament du 15 septembre 1587, Pierre Costé et Louise Courtois lèguent à Nicolas Costé leur fils : « le fief de Collingthun, lequel avons achepté de Me Francois d’Osterel, séant aud. Collingthun, que tient à rente les denommez cy après: Adrian Lonquesticq doibt pour le fief, chef-lieu et -terres où il demeure, XLVIII l. VIII s. tournois et deux cappons. » Etc., etc. (Chartrier de Francières.)

On voit par là que le chef-lieu du fief était alors arrenti ; les Destailleur ont dû le recouvrer plus tard. Renée Costé, femme de Ph. Destailleur, était sœur de Nicolas Costé et a sans doute hérité de lui.

Compléments

Bazinghem : Colincthun est un hameau.

→ De l’union de Marie Magdeleine Caresse et d’Anthoine de la Haye naquit Antoine né le 8 décembre 1722 seigneur de Colincthun puis son Fils Bertrand qui vendit le manoir et le fief le 22 décembre 1762 à Antoine Louis Marie de la Villeneuve (Arch.Dép.Pas de Calais 4 E 48/84 Me Dublaisel).

→ 1772 vente à Pierre Antoine Delys laboureur propriétaire au Grand-Moulin, paroisse de Condette, puis à son fils Louis-Denis marié en 1783 avec sa cousine Marie-Anne-Thérèse Le Cat de Wambringue.

→ Le bien appartient vers 1815 à Jean Pierre Lorgnier (1749 1825) époux de Marie Elisabeth Fourdin. Le bien est vendu le 20 janvier 1842 à la requête de Jean Pierre Lorgnier fils et acquis par son frère Jean Charles Christophe.(Arch.Dép.Pas de Calais 4 E 103/50 Me Bonningue).

→ Jean Charles Christophe Lorgnier (1795 1878) puis sa fille Marie-Madeleine-Sophie Lorgnier (1849 1881), épouse de Jean-Baptiste-Louis-Marie Potez (1846 1918) demeurant à Leulinghen puis aux génération suivantes Louis Potez-Delannoy (1874 1960), Michel Potez Hache (1913 2006), et de nos jours Louis Potez, époux de Marie-Françoise Lecras.

Ce manoir se situe au 1495 Route du Cap Gris Nez où M Louis Potez marié à Marie Delannoy en était le propriétaire en 1920. De nos jours il est encore occupé par leur petit-fils M Louis Potez.

Bazinghem : La Grand’Maison

Manoir en briques, à perron élevé. Un étage sur rez-de-chaussée ; la plupart des fenêtres ont été agrandies au XIXe siècle ; un dessin des albums Vaillant montre encore les vieilles fenêtres, à cordons et moulures. Une forte tourelle cylindrique contient un escalier en vis, dont la base est en grès et le reste en bois. l’étage supérieur de cette tourelle semble avoir été à pans coupés, d’après une ancienne photographie. Il y a quelques années, toute cette partie haute fut abattue, et il ne resta que la base découronnée et dérasée au niveau du toit du logis et même un peu plus bas.

En 1922 , cette tourelle a été très heureusement rétablie dans ses dimensions anciennes et coiffée d’un toit de tuiles, en croupe ; tout le manoir a été restauré avec goût par les soins de M. Antoine Bernard ; une annexe récente, qui obstruait la façade, a été ramenée à des dimensions plus modestes, Dans les travaux de réparation, et dans les fouilles de fondation de la maison de maître qui vient d’être bâtie, on a trouvé quelques pièces de monnaie des archiducs souverains des Pays-Bas (Albert et Isabelle. 1600), puis de louis XIV et des règnes suivants.

Dans la cuisine, une grande taque de foyer représente une femme assise, tenant un sceptre ou un flambeau (?) ; devant elle, un arbre ; derrière, une colonne cannelée, surmontée d’un coq à la tête contournée. au-dessus, le soleil dans les

nuages. C’est sans doute une figure allégorique de la Liberté, analogue à celles que reproduit M. Fernand Donnet dans sa brochure : Une taque symbolique du XVIIIe siècle (Anvers, 1900).

Je ne trouve pas les noms des anciens seigneurs du lieu, jusqu’à M. de Correnson en 1772. Il y avait en Boulonnais cinq ou six fiefs de la Grand’ Maison, entre lesquels la confusion est inévitable. Un Jean Lambert, sr de la Grand’ Maison, est mort en 1531 (E. de Rosny, II, p. 686). Charlotte de Mansel, épousant en 1576 Denis de Honvault, fils de Raoul, mayeur de Wissant, lui apporte une terre de la Grand’ Maison. Mais où est-elle située ?

Le nom de la Grande-Maison de Bazinghem apparaît pour la première fois, à ma connaissance, sur la carte de Cassini, et dans les titres de Colincthun en 1728 : « le chemin de la Grande Maison » etc.

Il me paraît certain que ce manoir a changé de nom, et qu’il faut l’identifier avec Nortbazinghem (ou Noirbazinghem), ancien fief sur Bazinghem qu’on ne retrouve plus. En 1553, selon la déclaration des fiefs du Boulonnais, le Noirbasinguen était le siège du fief du Noirbonningue, arrière-fief de Fiennes, On trouve, au XIIIe siècle, Stas li Lonc de Nort Boninghes (Chartes d’artois, a. 182). nortboningues en 1768. (Haigneré, Dict. topogr., p. 249). Hue de le Lo de Noirboninghe est cité en 1408 (Inventaire de licques ; notes J. le Cat).

Le fief de Nortbazinghem était en 1475 à Robert de La Warenne, dont la fille ou petite-fille et héritière, Françoise de La Warenne, épousa Adrien d’Isque, sr de La Motte, qui possédait ce fief en 1526. En 1557, il appartenait tant à Oudart de Roussel, sr de La Cauchie, qu’à Françoise de La Warenne. En 1575, à Jehan Roussel, sr de La Cauchie et fils du précédent. En 1630 à Antoinette de Roussel, fille de Jehan, dame de La Neuville-au-Bois (femme de Jacques de Fontaines). En 1645, à Mme de Belloy (notes A, de Rosny et J. le Cat)

Plus tard, en 1700, Nortbazinghem est aux le Roy de Lozembrune. Claude André le Roy de Lozembrune, président de la Sénéchaussée du Boulonnais, 1710-1741, était sr de Nort-Bazinghem. Il porte en mariage, en 1708, « la maison de Nort Basinghen et 220 mesures » (a. de Rosny, tabl. généal. le Roy).

Quant à Noirboningue, ce fief est, au XVIIIe siècle, divisé en deux parts égales. En 1723, la moitié appartient aux dlles Françoise et Marie Jeanne Mouton, filles du sr Jean Mouton, sgr et baron du Val, et héritières substituées par codicille de Jean Mouton, leur grand-oncle. l’autre moitié appartient alors à Jean Louis de Correnson, avocat en parlement, aux droits de louis du Camp, écuyer, sr de Tardinghem. (1).

La moitié du fief appartenant aux dlles Mouton fut vendue le 26 août 1723 à Mre Louis Marie le Porcq, écr, sr d’Herlen.

Le 25 octobre 1748, le sr Anselme Salomon Toussent d’Onglevert fait rapport à M. de Corançon à cause de son fief de Nord-Bazinghem. Le 5 août même année, ledit sr d’Onglevert fait aveu à M. Le Porcq d’Herlen et M. de Corançon, propriétaires par indivis du fief de Norboningue. Enfin, le 25 octobre, il sert un troisième rapport à M. de Corançon à cause de son fief de Norboningue. En 1749, Corrençon et Le Porcq sont dits « aux droits de M. Le Roy de Lozembrune » (notes J, le Cat).

En 1749, Mr Me Jean louis de Correnson, conser du Roy et son procureur en la maîtrise des eaux et forests du Boulonnois, aux droits de louis du Camp, seigr de tardinghem ; et Messire louis Marie le Porcq. écr, sgr d’Herlen, aux droits du sr Mouton, sont seigneurs par indivis du fief de Nortboningues, mouvant de Fiennes (Arch. de la famille Hamain).

Or, nous allons voir les Correnson propriétaires de la Grand’ Maison pour partie. Dès 1772, cette ferme appartient à « M. de Correnson » (note J. le Cat).

Mlle de Correnson épousa le sieur Vasseur.

Au commencement du XIXe siècle, on trouve la Grand’ Maison appartenant à M. Pierre Vasseur, maire de Boulogne, qui en avait recueilli un tiers dans la succession de ses père et mère, et acquis les deux autres tiers ; de M. Jérôme Correnson (25 nov. 1804) et de Mme Thomas-Gros (20 nov. 1837). M. et Mme Vasseur-Phalempin partagèrent leurs biens (15 déc. 1849) entre leurs petits-enfants(mineurs Podevin), entr’autres Mme Amiel-Dabeaux, ci-après.

M. Amiel-Dabeaux , ancien préfet, et Mme Amiel-Dabeaux, née Podevin, son épouse, demeurant ensemble à Dabeaux- Aurignac (Haute-Garonne), vendirent en 1920 à Mme Bernard, née Ozenfant (de Lille) (Notes de M. U. Delcourt, notaire à Boulogne).

(1) C’est à tort qu’E. de Rosny (11, p. 1072) donne Louis du Camp comme seigneur de Noirboningue en 1740. Il était mort avant cette date, et le fief avait d’ailleurs cessé de lui appartenir bien avant sa mort. Mais on le voit épouser, le 18.7bre 1696, Jacqueline Carpentier; au contrat, Louis du Camp se qualifie chevalier, sgr de Tardinghem, Ostove, Longatte, La Feutrie et Noirboninghe, fils de feu Philippe du Camp, écr, sr desd. lieux.

Compléments

Bazinghem : La Grand’Maison

→ Ci-dessus galerie d’images provenant du fonds iconographique des Archives Départementales du Pas de calais 24 J 99 : 1ère vue description sommaire; 2ème vue manoir côté de la cour, côté est; 3ème vue La Grand’Maison pignon sud.

→ Partage de Grand’Maison du 15 déc. 1849 de M. et Mme Vasseur-Phalempin: locataire : Forestier de la Lombardie-Ferme avec des terres sur Bazinghen, Audinghen et Audresselles-Noms des petits-enfants : Marie Émilie, Marie Alfred et Jean Pierre Podevin, enfants de leur fille Robertine Julie épouse Jean Pierre Podevin (Archives Dép. Pas de Calais 4 E 46/162

→ Mme Bernard née Ozenfant Antoinette décéda à Lille en 1937 et un de ses fils Antoine (1894 1988 Bazinghen) marié à Jeanne Bonduelle hérita du manoir qu’il vendit par la suite à M Mme Delattre Leulliette Raphael, agriculteurs à Bazinghen.

Exploitants agricoles depuis 1992 : M et Mme Delattre Christophe, (fils de Raphaël), professionnels engagés Bio.

Beaumerie : Arsenville

Le manoir d’Arsenville n’est pas en Boulonnais, mais il s’en faut de quelques pas ; la Canche, qui coule à ses pieds, le laisse en Ponthieu et en banlieue de Montreuil (1), dans l’ancienne paroisse supprimée de St-Martin d’Esquincourt.

Le corps de logis est du XVIIIe siècle, sans caractère, mais il est flanqué d’un pavillon ou tourelle rectangulaire barlongue, éclairée sur une seule de ses faces (au couchant) par de longues et étroites fenêtres dont l’embrasure est ornée d’un filet prismatique, et dont l’archivolte, en anse de panier pour les deux premiers étages, est en accolade pour le troisième. La construction est en craie taillée, les angles en briques, le toit à croupe. Cette tourelle peut dater de 1631, époque à laquelle Henry Heuzé, escr, sr d’Arsenville, passa marché (le 8 janvier) avec Anthoine Brisset et Wallery Lusca, mes maçons, pour construire le corps de

logis, et avec Jehan Lemaire, me charpentier à Montreuil. pour la charpente de la maison (Min. Lovergne, notaire à Montreuil). Le 3 août 1634, il faisait construire par Ch,Acoullon, me maçon, une muraille de 50 pieds de long et 18 pieds de large, à l’alignement de la maison d’Arsenville, à raison de 45 sols la toise, (id.).

Voici, d’ailleurs qui concerne plus directement la tourelle actuelle : 19 septembre 1631, marché entre Adrien Violelte, me couvreur d’ardoise, et Henry Heuzé, esc., sr d’Arsenville, demt aud. lieu, pour la couverture en ardoise du « pavillon et édiffice que led. sr a fait construire aud. lieu d’ Arsenville ». En 1642, les travaux n’étaient pas encore payés, et dlle Anne Delattre, veuve d’Henry Heuzé, constituait, pour se libérer, une rente de 11 livres aux veuves et héritiers de Lusca et de Brisset.

(1) « Harsenville, banlieue de Monstroeu », janvier 1403-1404 (Cartul. de St-André, f° 234).

On ne connaît pas les anciens possesseurs d’Arsenville avant 1568. Le 27 juin de cette année, Me Martin Le Bon, sr de La Vacquerie, teste et lègue à Guillaume Le Bon, son fils aîné et héritier, s maison de La Vacquerie, et celles de Bachimont et d’Harsenville à Jeanne Le Bon sa fille (Mss. du Grosriez). Malgré cette clause, le 11 décembre de cette même année, Catherine Bontemps, veuve de Me Martin Le Bon, licencié ès lois, et Guillaume Le Bon, son fils, payent le relief d’un manoir séant à Harsenville, tenu de Jehan de Bours, sgr de Gennes. On voit que Martin avait hérité ce manoir de Philippe Le Bon, son père (Archives personnelles).

Guillaullle Le Bon, écuyer, sr d’Arsenville et de La Vacquerie-le-Boucq, lieutenant d’une compagnie de 50 hommes d’armes sous M. de Bonnivet (1587), fut un capitaine ligueur assez réputé pendant les guerres civiles. En 1589, il commandait Samer pour la Ligue et dut capituler devant l’armée de Du Bernet, gouverneur de Boulogne, parce que l’échevinage d’Abbeville ne lui avait pas envoyé à temps l’argent nécessaire à payer ses soldats, (Prarond, La Ligue à Abbeville, t. II, p. 168). Le 17 janvier 1582, il avait baillé à ferme à Huchon de Paris « la maison, praiz, pastures et terres labourables » de Harsenville, contenant 58 mesures de terres à labeur » (Minutes Allain). Le 23 juillet 1597, il teste, « voullant s’acheminer à l’armée du Roy nostre sire, au camp devant la ville d’Amyens, pour servir Sa Majesté ».

Guillaume Le Bon, mort sans doute au siège d’Amiens, n’ayant laissé qu’une fille bâtarde, son héritage revint en 1598 à son neveu Henry Heuzé, fils de Pierre Heuzé, écr, sr de Montigny (qui teste le 25 avril 1598 à Arsenville), et de Jeanne Le Bon (inventaire après son décès du 9 mars 1594).

Henry Heuzé reconstruisit Arsenville, Il y testa le 21 juin 1629 ; (codicille du 4 juillet 1636) ; cet acte est très intéressant : il déshérite son fils Claude (qu’il avait eu d’Anne Dupont, sa première femme), parce que, malgré tous les sacrifices qu’ il a faits en sa faveur, ledit Claude est passé au service d’Espagne : « Après avoir esté nourry et entretenu le plus tendrement qu’il m’a esté possible pendant sa jeunesse, que je l’ay fait nourrir aux armes tant en la citadelle de Monstreul qu’ailleurs, le mis et faict recepvoir gendarme en la compangnie de Monsicur le ducq de Chaulnc, lieutenant pour le Roy en la province de Picardie, pour y servir le Roy selon que j’ay tousjours tasché de faire à l’exemple de mes prédécesseurs, adfin qu’il peult ung jour parvenir à des plus grandes charges et relever le nom de la maison de Arsenville, néantmoings au préjudice et contre ma volunté et mon intention, il s’est retiré et réduict en l’obéissance d’un prince estranger et en Arthois, où estant il s’est amouraché d’une nommée Françoise Guiselin », sa cousine au troisième degré et « tout à fait inesgalle pour le rencontrer, veu le peu de bien qu’elle a » ; il l’a épousée contre le gré de son père et « contre l’honneur et le respect qu’il (lui) debvoit » ; enfin, en 1624, Henry Heuzé étant tombé au pouvoir de ses ennemis qui le tenaient en cruelle captivité, son fils l’a abandonné et a même dit « qu’il seroit marry que je sortisse jamais de prison » (Minutes Lovergne ; copie A. Dautricourt).

Henry Heuzé étant mort avant le 11 septembre 1636, (inventaire après son décès), Arsenville passa d’abord à sa fille Marguerite (1), femme d ‘Antoine de Brugandin, écr, sr de Bréteville, morte à Arsenville avant le 15 octobre 1653. Son frère Claude, cité plus haut, hérita d’elle et rentra en possession de l’héritage paternel. Mort à Montreuille le 12 7bre 1683, il eut de Jeanne Le Hurteur un fils, Philippe Heuzé, écuyer, qui vendit Arsenville à Isaac Frauçois de La Pasture, écr, sr de La Rocque et d’Arsenville, mort en ce lieu le 1er février 1705. Ses fils, comme lui, habitèrent le manoir : Charles de La Pasture, écr, sr de La Rocque et d’Arsenville, mort le 15 déc. 1707, sans enfants de Jacqueline Thiébaut et Louis de La Pasture, sr desd. lieux , mort à Arsenville le 31 octobre 1751, marié à Charlotte Le Beau. Leurs enfants : Louis, vivant en 1769, et Marie Madeleine, morte le 9 janvier 1776, habitaient aussi Arsenville. Tous ces personnages, morts à Arsenville, furent inhumés à St-Martin d’Esquicourt.

Je ne sais à qui passa ce manoir après leur mort. En 1812, il était à Joseph François Nicolas Hacot, ancien procureur général impérial, mort le 13 juillet 1813, et dont la succession fut partagée le 23 mai 1814 ; vers 1830, à M . Férot, marié à dlle Thérèse Hacot, nièce du précédent ; en 1852, à Mme Hacot, née Havet (2) ; puis vers 1860 à M. Caron, percepteur à Montreuil, dont le fils fut maire de Beaumerie et tenta sans succès d’établir une distillerie à Arsenville. Le propriétaire en 1924 est M. Têtu-Fontaine, à Quend.

Le domaine est aujourd’hui de 22 hectares ou 50 mesures environ. Il est à vendre (mai 1925) (3).

(1) Marguerite et Jeanne Heuzé, filles majeures, baillent à François Yvart la maison d’Arsenville avec 90 mesures de terre, y compris les prés de Brimeux et de St-Martin, le 27 novembre 1647, moyennant 400 livres par an (Minutes Lovergne). Le bail de 1655 n’accuse que 70 mesures.

(2) Journal La Montreuilloise du 6 juillet 1852 : « Etude de Me Elluin, notaire à Montreuil-sur-Mer. Ferme d’Arsenville, commune de Beaumerie. A louer de gré à gré pour en jouïr le 1er octobre 1852. Cette ferme consiste en une superbe maison nommée le Château d’Arsenville, composée de cuisine, salle, salon, chambres hautes et cabinets, cour, jardin d’agrément, ensemble une maison d’habitation et

d’exploitation y attenant, consistant en cuisine, chambres, écuries, granges, étables, cour, jardin, pâtures, prés et terres à labour, d’une contenance totale de 27 hectares 64 ares 9 centiares, appartenant à Madame veuve Hacot-Havet et à ses enfants, propriétaires à Montreuil ».

(3) Un autre fief d’Arsenville, sis à Alette et Toutendal et consilitant en censives, fut vendu le 4 mars 1636 par Henri Heuzé, sr d’Arsenville, à Antoine Enlart (Arch. de la famille Enlart).

Compléments

Beaumerie : Arsenville

En 1927, le manoir fut acheté par Benoît Dozinel et son épouse Sophie Poyer, cultivateurs à Sorrus. Ils le revendirent en 1930 à la société Levillain. La propriété passa ensuite aux mains du docteur Lemichez, de Montreuil, puis à Boyaval Bourgois dont le fils était en 1970 le propriétaire (Albert Leroy, Les vieilles fermes du Pays de Montreuil, Montreuil-sur-Mer, 1972, tome 1, p. 12)

Il s’agit d’Henri Boyaval (1898-1967) ébéniste originaire de Sempy & Marthe Bourgois (1908 -<1967) originaire de Montcavrel ayant eu pour fils Gérard (1930-2018).

Voir également cette ferme sur Wikipasdecalais

Belle-et-Houllefort : Le Chocquel

Au milieu de la cour, colombier octogone en briques; pierre en relief, portant sur un cartouche à queues d’aronde une date mutilée: [I]58… Au dessus, une autre pierre est sculptée d’un cœur percé de flèches en sautoir.

Propriétaires successifs : en 1828, le cadastre porte que le Chocquel appartenait à Jacques Delpierre, rentier à Belle-Houllefort puis à Mr et Mme Ledez-Salmon, à Boulogne.

Supplément :

Cette ferme est vendue en 1806, devant Dutertre, par Antoine Petit-Guilbert et Champart, à Copin. Puis en 1820, par les héritiers Copin et Fardon, de Boulogne. à Delpierre-Harlé, de Belle-et-Houllefort. — En 1834, par celui-ci à Charles Prévost-Bigot de Lille. — Les consorts Prévost, héritiers de ce dernier, revendent en 1839 à Théodore Roberval -Watbled, de Boulogne; et celui-ci en 1857 à Fourmentin.

Le 25 avril 1882, les consorts Léon et Emma Fourmentin vendent à Mme Ledez-Salmon (Communication de Me Pierre Quantin).

Cette ferme est de nouveau à vendre, le 3 septembre 1924. Elle comprend 40 hectares 59 a. 11 c., plus une grande pâture de 26 hect. 80 a. 40 c. Les terres s’étendent -sur Belle-Houllefort, Colembert, Le Wast et Bellebrune.

Compléments

Jean Ohier fils d’Oudart et de Marie Dupuis , Sieur du Blanc-Pignon s’allie le 18 juin 1605 à Marquis avec Jeanne Vasseur et reçoit notamment de son père la maison de Houllefort qui se consiste en XIIxx mesures de terres ». De leur union suit :

Georges (1606 1636), sieur du Chocquel marié le 18 novembre 1629 à Marie de Mienneville (1606 1645). (Lors du mariage apport de George Ohier : ses père et mère lui donnent « une maison, place et terre séante à Houllefort, escheue et provenue aud. Jehan Ohier de la succession de defft Oudard Ohier son père).

Il fut père de Georges (1630 ca 1695), sieur du Choquel, marchand et ancien échevin de Boulogne en 1668 allié à Madeleine Strieq d’où Gabriel, Jean, Oudard et Marie Anne.

Gabriel Ohier (1665 1742 ) sieur du Choquel demeurant à Houllefort, marié le 30 janvier 1703 à Wierre-Effroy, avec Françoise De Maunidier (ca 1672-1742). Il acquit le titre de sieur de Choquel après la mort de son frère Oudart (1671 1710).

Jean François Ohier (1707 1775), fils de Gabriel fut le dernier seigneur du domaine de Choquel

***

Le manoir Le Chocquel se situe chemin de Houllefort chemin aux Cornailles. Son colombier octogone en briques a disparu à l’intérieur de la cour. La ferme fut exploitée entre 1987 et 2018 par Pierre Hénichard.

Belle et Houllefort : La Grand’Cense de Houllefort

L’ancienne ferme seigneuriale de Houllefort, dite la Grand’ Cense, domaine des Bournonville et réunie au duché de ce nom, a conservé une grosse tour isolée, en briques, de forme ronde, autrefois plus haute d’un étage, avec escalier extérieur à marches de grés.

La terre de Houllefort appartint longtemps à une famille seigneuriale du nom. Vers 1199, Guy de Holeford confirme la donation faite à l’abbaye de Licques de la dîme de Houllefort par Eustache Wadic, son vassal (Haigneré, Chartes de Licques, n° x.x). David de Houlefort, religieux de St-Bertin à la fin du XIVe siècle ; Pierre de Houllefort, homme d’armes en 1398 ; Jean, homme d’armes en 1470, étaient de la même famille, (E. de Rosny, II p. 778; Haigneré, Dict. hist., arr. Boul., II, p. 321). En 1424, Robin de Houllefort, fils de Pierre, relève un fief à

Houllefort tenu de Boulogne (Arch. du Nord, B. 17136). En 1477, Guillaume de Houllefort tient du comté de Boulogne, à cent sols parisis de relief, sa seigneurie de Houllefort et d’autres fiefs en Boulonnais. Cependant, on trouve que la seigneurie de Houllefort, qui avait titre de baronnie ; appartenait vers 1440 à Marie d’Engerlande, femme de Jean des Prés, chevalier ; mais

Guillaume de Houllefort, mentionné dans l’état des fiefs de 1477, pouvait vivre avant cette époque, les rôles de fiefs étant souvent copiés sur d’autres antérieurs et mal tenus à jour. Marie des Prés, fille de Marie d’Engerlande et héritière de sa maison, porta la baronnie de Houllefort en mariage, le 20 janvier 1477- 78, à Jean de Bournonville, écuyer de la chambre du duc de Bourgogne, gouverneur de Boulogne et de Hardelot (E. de Rosny, III, 779).

En 1597, pendant la guerre, Henri IV avait confisqué la terre de Houllefort sur le comte de Hénin (Bournonville) et l’avait donnée à la dame de Bellette (alias Berlette) et à Catherine de Crespieul, dame de Brecquessent, qui louèrent la cense et le moulin de Houllefort à Jehan Regnier, de la compagnie de cavalerie du sgr de St-Luc. (Minutes des notaires de Montreuil).

Cette terre resta aux Bournonville et fut érigée en duché sous le nom de Bournonville, avec plusieurs autres terres, en faveur d’Alexandre de Bournonville, comte de Hennin, par lettres patentes de Henri IV, datées de Grenoble par mois de septembre 1600. D’autres lettres, du 22 octobre 1608, érigèrent en duché la terre de Bournonville, en y unissant la baronnie de Houllefort.

Alexandre fit donation de ce duché, le 31 août 1651, à Ambroise de Bournonville, son second fils, mort en 1693, ne laissant qu’une fille, Marie Françoise, alliée au duc Anne Jules de Noailles, pair et maréchal de France (Généalogie de Bournonville).

Le 11 septembre 1656, Jacques de Roussel, chlr, sgr de Bédouâtre, mandataire du duc Ambroise de Bournonville, baille la maison seigneuriale de Houllefort, ses terres et ses dépendances, y compris la dîme inféodée, moyennant 1400 livres par an et deux douzaines de fromages du pays, livrables à Boulogne au jour de St-Martin d’hiver.

Le 23 janvier 1751, Antoine Cavero, seigr du Rieu. stipulant pour Mme la maréchale duchesse de Duras, baille à louage à Antoine Ousselin « la ferme, bâtiment, cense, terres et dixme, où il demeure depuis longtems, séitué aud. lieu d’Houllefort, comme aussy 3 mesures de terres séparez, à usage de pré et pâture, attenantes à lad. cense, scituées [tant] au terroir dud. lieu d’Houllefort qu’à celui de Vuierre, où étoit autrefois un moulin ». Le prix est de 1256 livres pour la Cense et 78 livres pour les 3 mesures de l’ancien moulin d’Houllefort. « La marche d’un cavalier pour le service du Roy, à quoi lad. cense pouroit estre imposée, seront payé motié par moitié entre les parties : sauf les revues et gardes qui seront à la charge du preneur seul » (Common de M. J, Le Cat).

Avant le 23 octobre 1810, la Grand’ Cense de Houllefort appartenait à Wolfgang Vital., duc d’Ursel, demt à Bruxelles.

Du 23 octobre 1810 au 26 septembre 1846, à la marquise de Mun, née Vitale d’Ursel, demt à Lumigny, canton de Rozoy (Seine- et-Marne).

Par vente du 26.7bre 1846, ce manoir passa à François Roche-Creuse et à Mme Jean Roche-Ousselin, propriétaires à Escoeuilles. De 1868 à 1894, il appartint à Mme Déclemy-Roche, propriétaire à Guémy, fille de la précédente ; puis à Mme Schadet-Déclemy, et depuis 1922 à M. Maurice Schadet-Baude, propriétaire au Beau-Marais (Calais) (Common de M. Émile Schadet).

Compléments

Belle-et-Houllefort: La Grand’Cense de Houllefort