Le Château à son origine (sous les comtes de Hainaut)

Ce « castrum » (1) fut édifié dans les années 1160 par le comte de Hainaut Baudouin IV (1125-1175) qui entreprenait alors une vaste campagne de fortification. Il l’entoura de fossés et de murailles qui constituèrent le noyau des fortifications de la ville. Celles-ci consistaient en une vaste enceinte ovoïde fermée par deux portes érigées aux extrémités de son grand axe, qui mesurait environ 120 mètres. Cette structure comportait une vingtaine de côtés aux angles flanqués de petits contreforts plats ; quant aux portes, elles n’étaient pas flanquantes, étant ouvertes dans de grands blocs rectangulaires qui composaient l’intérieur de l’enceinte.

L’intérieur de cet imposant polygone était constitué, d’une part le long du grand axe, par les dépendances qui s’appuyaient aux murs, et d’autre part par le palais comtal situé au sud dont il reste d’importantes traces, bien que très modifiées (deux étages de caves et structure de la tour-porte d’entrée/corps de garde sous un habillage plus tardif du XVII e siècle). Au départ, on avait, accessible par son perron, la « Grande Salle », laquelle était surplombée aux étages par les « Chambres », aussi connues sous le nom d’appartements des princes ; une chapelle à deux niveaux se dressait dans l’extension de la « Grande Salle » dont il subsiste la grande arcature gothique décorant le mur-gouttereau au sud dans la façade du bâtiment actuel, tandis qu’un pavillon destiné aux invités de prestige constituait l’extrémité ouest du palais.

Cet ensemble résidentiel, édifié par une dynastie féodale importante, celle des comtes de Hainaut, est l’un des premiers châteaux à enceinte maçonnée « distendue » apparaissant dans le nord de la France.

Le château possédait un parc appelé « Bois du Gard » dans lequel se rencontrait des cerfs, des daims et du gibier sauvage. Ce parc s’étendait vers le sud-est (vers Beaudignies) et au bord de celui-ci se rencontrait un moulin situé près de marécages surnommés « l’Étang du Gard »

Baudouin IV signa en son château en 1161, une charte par laquelle il convint avec l’abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai de laisser aux habitants la faculté de faire moudre leurs grains à Villereau (2).

Il y habitait encore en 1166, à l’époque où il violenta l’abbé Gilbert, supérieur des Augustins de Saint-Jean à Valenciennes, dans le but d’agrandir l’antique résidence de ses prédécesseurs dans cette dernière cité (3). Vers le même temps, la comtesse Alix de Namur dota le château de Le Quesnoy d’une chapelle citée ci-dessus, qu’elle dédia à Saint Jean l’évangéliste, et à laquelle fut donnée la dime du territoire de Morteruels (aujourd’hui Mortreux) près Harbignies (4), qui était un hameau de Villereau, et fut rattaché à Jolimetz.

En 1168, le futur Baudouin V (1171 à 1195), fils de l’édifieur, après avoir été reçu chevalier à Valenciennes, vint épouser à Le Quesnoy Marguerite d’Alsace, fille du comte de Flandre Thierry. Les noces furent somptueuses (5), elles durèrent plusieurs jours ; parmi les assistants se comptaient des princes de l’Empire et de la France; l’empereur Frédéric Barberousse s’y trouva en personne.

Baudouin V de Hainaut préféra séjourner à Valenciennes mais en 1184 une coalition s’étant formée contre lui avec à sa tête son beau-frère, le comte de Flandre, il constitua une garnison dans le château. Cependant devant l’impossibilité de défendre Le Quesnoy il fit mettre le feu à la ville par les bourgeois eux-mêmes, afin que l’ennemi ne puisse s’accaparer le château. (6) Baudouin V préféra en effet abandonner à l’armée assiégeante les fortifications urbaines pour se réfugier dans son castrum, preuve s’il en est qu’à cette date ces fortifications n’étaient guère encore en état de servir. On comprend dès lors mieux le rôle essentiel que jouait le château pendant les cinquante ou soixante années que pouvait durer la construction de l’enceinte.

La paix conclue, Le Quesnoy fut relevé de ses ruines.

Baudouin VI (1195 à 1206), dit de Constantinople, recueillit le Hainaut en 1195 puis sa fille aînée Jeanne (1206 à 1244). Celle-ci vint habiter le château du Quesnoy à son mariage en 1211 avec son cousin Ferdinand de Portugal.

En 1212, on y célébra celui de sa sœur Marguerite de Constantinople avec Bouchard d’Avesnes.

Jeanne demeura au Quesnoy pendant presque tout le temps d’une captivité dont fit l’objet son mari de 1215 à 1227.

En 1236, elle y fit restaurer et agrandir son habitation, dont le bâtiment le plus saillant était déjà, dit-on, la grosse et haute tour ronde, dite du Guet, en grèserie, qui conserva longtemps, en raison de sa forme, le nom d’Écritoire (encrier), près de l’entrée du château. La chapelle séparait la Tour du Guet et les dépendances voisines disposées en un énorme rectangle, se partageant en deux vastes salles, et sous ces dépendances, deux sous-sols superposés et voûtés, communiquant entre eux par un large escalier de 18 marches (7).

Un cartulaire des cens et rentes de Marguerite (8) sœur de Jeanne et comtesse de Flandre et du Hainaut de 1244 à 1280 nous apprend que les habitants étaient astreints à certaines corvées, notamment au transport du bois de chauffage nécessaire au château.

Jean II d Avesnes, petit-fils de la comtesse Marguerite et son héritier pour le Hainaut, fut installé le 12 mai 1279. Il fit asseoir des taxes sur les bourgeois de ses principales villes, et en 1297, devant leur résistance, il fit mettre douze bourgeois de Valenciennes dans les prisons ou marcottières du château du Quesnoy, situées sous la tour de Guet (9). Ils y périrent de misère, mais furent ensuite restitués de leurs biens en mains de leurs héritiers (10).

Le 23 mars 1301, Jean d’Avesnes donna en apanage à son gendre Raoul de Clermont, connétable de France, le manoir du Quesnoy, avec tous les revenus qui y étaient attachés. à charge de le tenir de lui en foi et hommage (11)

En 1313, Guillaume Ier dit le Bon (1286 1337), fils et successeur de Jean d’Avesnes se préoccupa, en 1314 de fortifier Le Quesnoy (12), et habita fréquemment le château, comme en témoignent les comptes de son hôtel (13).

En 1323, Adam de Denain, chanoine de Cambrai, dota la chapelle seigneuriale d’une fondation de deux chapellenies (14). C’est dans ce château, qu’en 1327, l’une des enfants du comte, Philippa, fut demandée en mariage au nom du roi d’Angleterre Édouard III d’Angleterre. (15). En janvier 1335 cet asile princier fut donné en fief à Wallerand de Luxembourg (16), comte de Ligny et de Roussy, cousin de Guillaume Ier (17).

Guillaume II de Hainaut dit le Hardi (1307 1345) hérita du comté en 1337. En vertu de son statut de vassal de l’Empire, Guillaume II se retrouva inévitablement en opposition à Philippe VI de Valois. C’est alors que le dauphin français, Jean de Normandie fit une tentative d’attaque sur Le Quesnoy. Echouant à y entrer, il mit le feu à plusieurs villages voisins lors de sa retraite (18)

Marguerite de Hainaut (1315 1356), épouse de Louis de Bavière, empereur d’Allemagne, sœur de Guillaume II, hérita du comté en 1345, lequel fut ravagé par la peste en 1348. Impératrice du Saint-Empire, reine de Germanie puis comtesse de Hainaut, elle fit du château du Quesnoy sa demeure préférée.

Son fils, Guillaume III de Hainaut (1330 1387), dit l’Insensé, devenu dément en 1358, fut enfermé dans le « château de la ville pendant plus de vingt ans », sous la tutelle de son frère Albert de Bavière, comte de Hainaut de 1381 à juillet 1405.

Ce dernier se rendit coupable, en 1364, de l’assassinat de Sohier, seigneur d’Enghien, un proche du roi d’Angleterre Edouard III, lequel revendiquait le Hainaut ; il le retint en effet prisonnier dans les marcottières du château du Quesnoy, et lui ayant refusé le jugement de ses pairs, il le fit décapiter le 23 juin. Il s’ensuivit une guerre civile qui embrasa le Hainaut dès 1365, et qui pour la première fois vit l’utilisation des pièces de canon. Elle s’acheva en 1376 par l’obligation faite à Albert de Bavière de fonder une messe dans l’église du Quesnoy au bénéfice du repos de l’âme du Sire exécuté, ainsi que de fournir une indemnité pécuniaire à ses orphelins.

Guillaume IV hérita du Hainaut, le 22 juillet 1405, et conféra divers privilèges aux arbalétriers du Quesnoy (19). De son union avec Marguerite de Bourgogne naquit au château Jacqueline. Celle-ci y passa sa jeunesse avec sa mère, son père préférant le chateau de Bouchain.

En 1406, la présence de Jacqueline de Bavière, et de Jean de Touraine, son mari, fils du roi Charles VI, fut l’occasion de grandes fêtes dans le château, et de chasses dans la forêt de Mormal (20).

Le 4 avril 1417, Jacqueline se retrouva veuve à 15 ans et à peine deux mois plus tard, le 31 mai 1417, elle hérita des titres de son père. Le 10 mars 1418, Jacqueline se remaria à La Haye avec Jean IV de Brabant, duc de Brabant. En 1420, elle s’opposa à son mari qui conclut avec Jean III de Bavière un accord de cession des provinces de Hollande, de Zélande et de Frise. En conséquence, Jacqueline se sépara de lui et tenta de faire annuler son mariage en invoquant la proximité parentale. Cette procédure de divorce s’enlisa suite aux hésitations du Vatican. Suite au décès de Jean de Bavière le 6 janvier 1425, sans laisser d’héritier, Jacqueline récupéra les titres hérités de son père. Son mari décéda le 17 avril 1427.

(1) La Chronique de Gilbert de Mons (édition Léon Vanderkindere 1904, p. 72), Elle est une des sources les plus abondantes en renseignements sur l’histoire du Hainaut au XII e siècle. L’auteur fut notaire, puis chancelier des comtes, et, de 1175 à l’an 1200 environ, il suivit presque toujours la cour de Hainaut

(2) Recherches sur le Hainaut ancien (« pagus hainoensis ») du VIIe au XIIe siècles par Charles. Duvivier, p 175 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k504013k/f189.item

(3) Jacques De Guyse (édition Fortia), XII, p. m et Chronique de l’abbaye de S. Jean, par Antoine D’Outreman. (Bibl. municipale de Valenciennes, MS. n 626, folio 23)

(4) La Chronique de Gilbert de Mons

(5) Les Chroniques el Annales de Flandre Pierre D’Oudegherst, Anvers 1571 Ch I p 435

(6) Jacq. De Guyse (édition Fortia). XI r. D. 20-7

(7) Recueil de notices sur l’arrondissement d’Avesnes, 1859, p. 87 Lebeau et Michaux

(8) Cart. des cens et rentes, de 1265 à 1285, L Devillers publié par la Société des bibliophiles de Mons

(9) recueil des Antiquités de Valenciennes, II, chap. P 7 (BibI. mun Valenc. nis 708) Louis De La Fontaine – et Histoire ecclésiastique et profane du Hainaut, II, p. 43 (1792) l’Abbé Ghossart

(10) Arch. Dép. du Nord, B 392

(11) Arch. Dép. Du Nord B. 457 et Bibl. Nat. à Paris, II S français 8323, folio 62 v°.

(12) Bibl Nat Collection Mor eau, t. 221, n° 141.

(13) Arch. Dép.du Nord, H. 3.269 a .2.

(14) Arch. Dép. du Nord, B 1225 pièce 7589

(15) Chroniques de Jean Froissart (1337 1410) par le baron Kervyn de Lettenhove), II, p 192.

(16) Arch. Dép. du Nord, B 722

(17) Wallerand de Luxembourg était le neveu de la comtesse Philippa et fut tué à Woeringen le 5 juin 1288, bataille qui avait pour objet la possession du Duché du Limbourg.

(18) Chroniques de Jean Froissart (1337 1410) par le baron Kervyn de Lettenhove), III pp. 141 et ss.

(19) Arch. Dép. du Nord, B 1587

(20) Chroniques de Enguerran de Monstrel (Edition Douet d’Arcq), I, p. 150.

Le Château sous les ducs de Bourgogne (1428 à 1482) et sous Philippe le Beau (1482 à 1506)

Philippe le Bon, duc de Bourgogne depuis 1419, profita de la situation de Jacqueline (veuve, sans enfant) pour se faire reconnaître comme son héritier présomptif, en tant que cousin germain : ils étaient tous deux des petits-enfants de Philippe le Hardi. Il la priva de son comté en 1428 et elle mourut en Hollande en 1436. Quant à sa mère, Marguerite de Bourgogne, elle reçut de Philippe le Bon le titre de comtesse douairière de Hainaut et décéda le 8 mai 1441 au château du Quesnoy, après une vie toute de piété et d’œuvres de charité.

Philippe le Bon visita Le Quesnoy en 1442 (21), la ville était alors renommée pour la confection des draps et de sayettes. A partir de 1445, il procéda à la modernisation du vieux château. Au décès de son épouse Isabelle de Portugal en 1471, leur fils Charles le Téméraire alors âgé de sept ans vécut au château du Quesnoy en compagnie de sa tante Béatrice de Luxembourg. Il y donna un immense banquet, au lendemain de ses noces avec Isabelle de Bourbon

Charles le Téméraire succéda à son père le 5 juin 1467, et vint l’année suivante dans la ville du Quesnoy, où lui fut faite une réception triomphale (22).

La fille unique du duc Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne épousa en août 1477 l’archiduc Maximilien d’Autriche mais dès lors le château cessa de servir d’asile aux douairières du Hainaut.

La princesse Marie mourut accidentellement en 1482 des suites d’une chute de cheval ; elle eut pour successeur son jeune fils Philippe d’Autriche, dit le Beau.

Des travaux d’aménagement furent entrepris de 1460 à 1483, notamment la construction de murs de refend dans les caves sous la grande salle pour les vins de la comtesse, ou encore des travaux de réparations faites aux murailles en 1484-1485 (23).

A la fin du XV e siècle, le château était constitué d’un ensemble de bâtiments divers et de la chapelle entourant de vastes cours (grande cour et basse-cour).

Selon Alain Salamagne, le château comtal du Quesnoy est un exemple de transition de la forteresse de l’époque romane à l’époque gothique, dépourvu de donjon, doté d’une enceinte polygonale qui n’était pas encore renforcée de tours mais de contreforts qui pouvaient porter des échauguettes (24).

(21) Bulletin (Société d’études de la province de Cambrai)XII. D. 249Deligne, Jules (1816-1906

(22) Annales du Hainaut François Vinchant (1580 1635) T IV, pp. 307 et 327.

(23) Différents comptes conservés aux A.D.N (24) Sondages d’évaluation au château du Quesnoy dirigées par le professeur Alain Salamagne, de l’université de Lille III, en 1998 Document final de synthèse, décembre 1998.

(24) Sondages d’évaluation au château du Quesnoy dirigées par le professeur Alain Salamagne, de l’université de Lille III, en 1998 Document final de synthèse, décembre 1998.

Le Château sous l’empereur Charles Quint et sous les rois d’Espagne (1506 à 1654)

Dès 1506, Charles Quint hérita du comte de Hainaut et du Quesnoy, et fut maintenu jusqu’en 1515 sous la tutelle de son aïeul Maximilien, empereur d’Allemagne depuis 1493.

Cette période fut marquée par la présence de gouverneurs militaires dans Le Quesnoy dont le château servit d’habitation et par la suite la cité conserva toujours son caractère de forteresse. Antoine de Croy, seigneur de Thour et de Sempy, fut le premier gouverneur résident, mort en 1546. (25)

En 1555 Philippe II (1555 à 1598) fut proclamé roi d’Espagne et héritier des Pays-Bas. En 1568, la déroute d’un corps de troupes espagnoles sous les murs du Quesnoy par les bandes du prince d’Orange, lequel dirigeait la révolte des Pays-Bas contre Philippe II, prouva la nécessité d’un point d’observation élevé, d’où l’on pût surveiller l’horizon. Aussi un belvédère de 17 mètres de hauteur, et de forme octogone, fut établi en haut de la tour du château, en 1569, date dont témoigna une pierre du monument jusqu’au jour de sa destruction par un ouragan, vers 1768. La tour conserva malgré tout son surnom d’Écritoire, et le belvédère en fut dit la Plume (26).

Philippe II, mort à 72 ans le 13 septembre 1598, eut pour successeur Philippe III d’Espagne; Philippe IV régna ensuite de 1621 à 1665.

Le château fut restauré en 1625 (27).

Le 4 septembre 1654, le vicomte de Turenne à la tête d une nombreuse armée, reçut la soumission de la ville, et réussit ensuite à déjouer les plans de Condé, alors au service de l’Espagne (28).

(25) Arch. Dép. du Nord, H. 2239, 3384

(26) Recueil de notices sur l’arrondissement d’Avesnes, 1859, Lebeau et Michaux

(27) Arch. Dép. du Nord, B 2958.

(28) Arch. Dép. du Nord, B 3131 et 3132

Le Château sous Louis XIV (1654 1715)

Le Quesnoy devint français et le roi Louis XIV vint au Quesnoy, en juillet 1655. Il y revint en 1670 et en 1691.

La conquête française eut pour conséquence, en 1661, la substitution à la cour prévôtale d’un bailliage. Celui-ci demeura une cour de justice, composée d’un bailli d honneur, charge d abord confiée au gouverneur, mais ensuite vendue par l’un deux, un lieutenant-général civil et criminel, d’un lieutenant particulier civil et criminel, de quatre conseillers, d’un garde-scel, et des gens du roi ou parquet, auquel étaient attachés un conseiller, un avocat du roi, et un procureur du roi. Il siégeait dans l’une des deux grandes salles du château.

Une maîtrise particulière, dépendant du Grand Maître des eaux et forêts de Picardie, Flandre et Hainaut, établie à Le Quesnoy en 1668 siégeait aux côtés du bailliage, dans le même bâtiment.

L’un des architectes ordinaires du roi, Pierre Bullet (1636-1716) proposa des devis de réparations aux bâtiments dans les années 1680, tandis qu’un autre architecte du roi, Libéral Bruand (1631-1697) dressa les plans d’une nouvelle aile. A cette époque le Grand Gouvernement servait de résidence au gouverneur, les appartements étaient installés dans la grande salle cloisonnée, et la chapelle était toujours dédiée au culte.

A partir des plans de Bruand, une nouvelle aile fut donc construite côté est entre 1681 et 1684, ainsi qu’une cuisine. Les travaux furent confiés à Armand François, entrepreneur au Quesnoy et mayeur de la ville, pour la somme de 3600 livres (Liardet, 2014).

La nouvelle aile d’un seul niveau repose sur un ensemble de caves plus anciennes disposées sur deux niveaux qui ont été renforcées par des murs de refends. Cette nouvelle construction est en brique et grès, couverte par une toiture à longs pans et croupes en ardoise. Elle est percée de 18 hautes fenêtres. Un niveau de caves peu enterrées relie les anciennes caves à la nouvelle aile.

Ce bâtiment se termine par un vestibule de forme octogonale qui mène à une vaste salle située à l’arrière. Ce vestibule s’étend avec une galerie qui fait fonction de passage pour un escalier se trouvant entre deux chambres ayant en commun un cabinet et une garde-robe. Cette galerie jusqu’en 1754 fut divisée en cinq pièces et un couloir. Le grenier spacieux et deux petites pièces pour le personnel occupent les combles qui ont presque 8 m de hauteur.

La réception des travaux fut effectuée le 31 juillet 1684 pour un montant de 24.882 livres et 19 sols. Au-delà de cette date, la responsabilité du bâtiment fut transférée au service de la fortification.

Le château échappa aux ruines causées par le double siège de 1712 entre le général hollandais de Fagel et le maréchal français de Villars.

Le Château de 1715 jusqu’à la Révolution

Le général et ingénieur militaire Valory (1658 Paris 1734 Le Quesnoy), Disciple et ami de Vauban, spécialiste des fortifications, des sièges et des attaques de places fortes dressa le 9 décembre 1718 des plans du château en vue d’un projet de réhabilitation en 1719.

De passage au Quesnoy, en 1744 (29), le roi Louis XV logea au « gouvernement » c’est-à-dire dans les appartements de l’ancien château, où logeait le gouverneur militaire, officier qui partageait la police de la ville avec un subdélégué de l’Intendance du Hainaut français.

Le château comportait un corps de garde, une salle aux armes, la tour de guet, la basse cour transformée ensuite en caserne et surtout les bâtiments réservés au Gouverneur (en rouge sur le plan suivant). Un parc s’étendait jusqu’aux remparts et jusqu’à la rue Saint-François. Ce parc constituait le dernier vestige du bois du Gard.

(SHD, bibliothèquedu Génie, ms 878, atlas des places-fortes de France, cl. Elyne Olivier)

Jean-Baptiste de Caux de Blacquetot fut nommé directeur des fortifications du Hainaut et de la Champagne en 1771 , exerçant cette fonction avec toutes les compétences d’un ingénieur très talentueux.

(29) Valenciennes au XVIIIe siècle r. H4, 174, 368 par l’abbé J. Loridan

Le Château de 1789 à 1838

Les délégués de la noblesse tinrent séance dans une salle du gouvernement en vue de l’’élection des députés aux États Généraux de 1789, pour le bailliage du Quesnoy.

Le bailliage de Le Quesnoy qui siégeait au château fut supprimé en 1790. En 1791, les bâtiments du château durent occupés par les juges du tribunal du district de cette ville.

Le double siège de 1793 et 1794 endommagea fortement la tour d’Écritoire, dont la flèche avait été remplacée par un dôme en charpente et ardoises ; elle fut rasée en 1807 et 1808 (30).

La toiture du château fut refaite en 1798. Les bâtiments furent donnés à la ville par l’Armée en 1811, puis rachetés à la ville par l’Armée en 1820 pour la somme de 10 000 francs. Ils furent ensuite transformés en caserne pour accueillir 140 hommes en 1824. Notons que sur le cadastre de 1817, en face du château, la rangée de maisons construites au XIXe siècle le long de l’avenue des Néo-Zélandais occupait l’emplacement des anciennes écuries comtales. C’était encore un bâtiment d’un seul tenant appartenant à un huissier (parcelle 368).

(30) Recueil de notices sur l’arrondissement d’Avesnes, 1859, Lebeau et Michaux

Le Château de 1838 à 1872

Le Mémoire sur la place du Quesnoy, établi en 1846 (31) décrit comme suit la caserne : « Cette caserne est composée de plusieurs corps de bâtiments désignés par les lettres A, B, C et D. On ignore l’époque de la construction.

Le bâtiment A est le seul qui maintenant sert de logement pour la troupe, il contient 121 lits. Le pavillon B a été affecté en 1838 au chef du génie. Le bâtiment C servait à loger le petit état-major et ne sert aujourd’hui que pour l’enseignement. Il est question d’en faire un logement pour le commandant de place. Le bâtiment D renferme une forge et la cuisine du bâtiment A.»

(ADN 66J1865, cl. Morgane Colas)

(31) Arch Dép du Nord, 66 J 1725

Le Château de 1872 à nos jours

« Après 1872, un mess fut installé dans le pavillon et le bâtiment Cernay (aile édifiée par Libéral Bruant) abrita une infirmerie, et des magasins pour le Génie. Ces fonctions durèrent jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, mais n’eurent pas de répercussions sur l’architecture des bâtiments.

siècle avec le Mess et l’Infirmerie (www.delcampe.fr)

Ce ne fut pas le cas de l’arrivée en 1928 de la garde républicaine mobile (organe militaire créé en 1926) qui occasionna d’importants travaux : les dépendances furent démolies et remplacées par une dalle béton pour unifier l’entresol des deux parties du bâtiment et pouvoir y installer des bureaux ; de même toutes les fenêtres furent recoupées (32)……Durant la seconde guerre mondiale, le bureau de garnison de la place y fut établi. Suite aux dégâts de l’hôtel de ville en 1940, les services municipaux s’y installèrent jusqu’en 1952. En mai de cette année, l’Armée décida d’y établir le PC du 3e Groupement de gendarmerie mobile. Les bureaux administratifs l’occupèrent à partir de 1954…

au milieu du XXe siècle (www.delcampe.fr)

Il redevint propriété de la commune en 1968. Plusieurs projets d’installation virent alors le jour : centre administratif, centre de protection maternelle et infantile, salle des fêtes, etc. En définitive, ce furent les pompiers qui s’y installèrent. En 1977, on y comptait également plusieurs associations : les

Majorettes, la Société colombophile, les Mutilés de guerre, les Secouristes, etc.

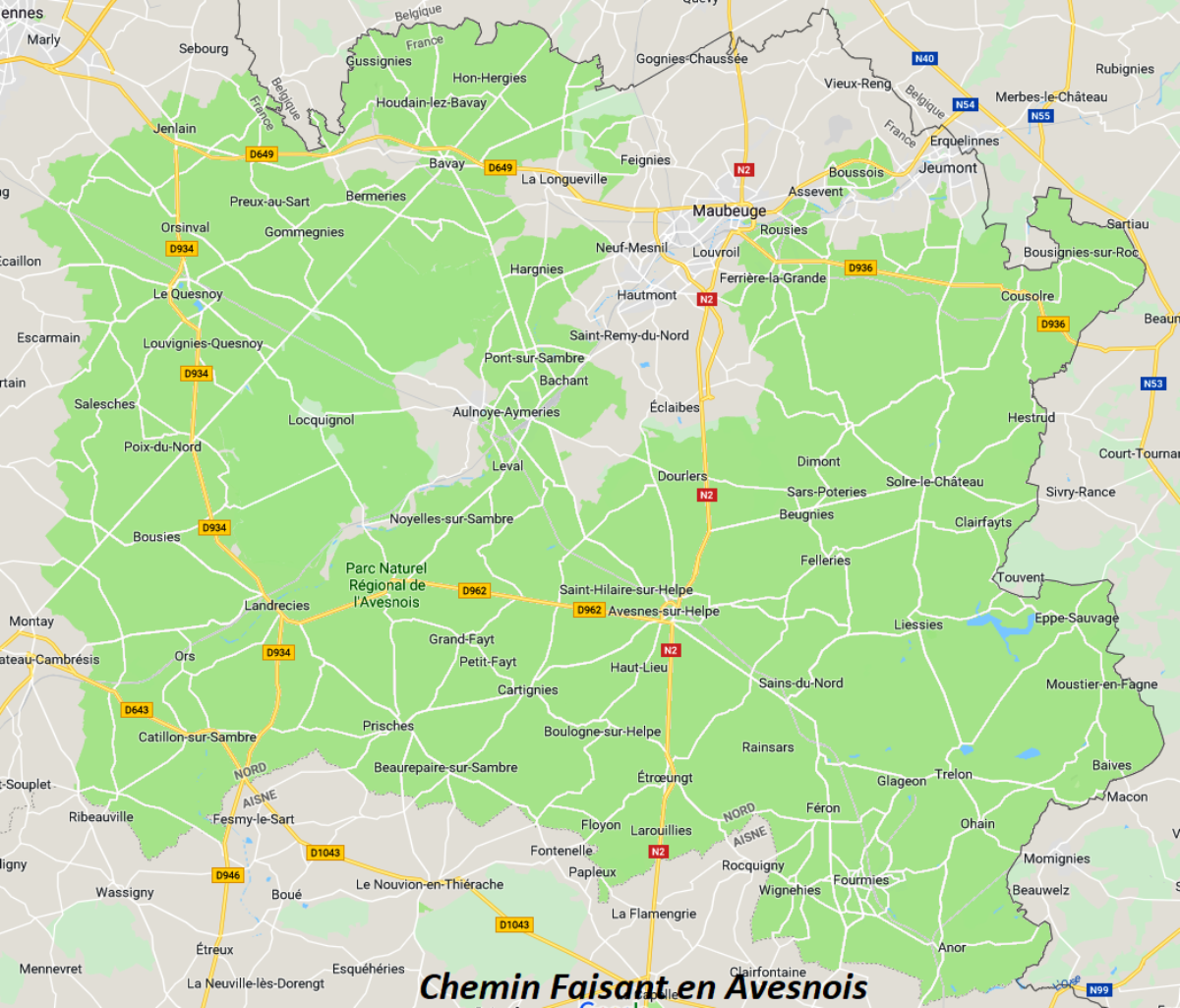

Les Pompiers partirent en 2020. Ne restent plus que dans les bâtiments la société historique locale, une association de motards et l’antenne du parc naturel régional de l’Avesnois

La commune travaille actuellement (2024) avec un promoteur privé (Histoire & patrimoine) afin de le transformer en appartements. Le projet prévoit de conserver les caves pour les ouvrir à la visite, et de recréer un parc autour du château » (33).

(32) Olivier Liardet, chargé d’études documentaires à la C.R.M.H.2014.

(33) Liardet : Dossier de recensement : Le Quesnoy (Nord) – vestiges de l’ancien château comtal (caserne Cernay,tour-porte d’entré/corps de garde, vestiges archéologiques)

Description actuelle du Château

L’immeuble associe deux bâtiments (ou ailes) rectangulaires de taille presque équivalente, décalés l’un par rapport à l’autre et réunis à leur extrémité, formant une sorte de plan en Z.

Côté ouest, orienté est/ouest, se trouve le bâtiment Cernay (ancien château de Marguerite de Bourgogne), côté est se trouve le Pavillon (construction par Bruant) orienté nord-est/sud-ouest. La jonction entre les deux immeubles se fait à l’emplacement de l’ancienne chapelle.

Les deux structures sont dotées d’une toiture à longs pans et pignon couvert du côté où elles se rejoignent, bien qu’une croupe soit présente à l’autre extrémité du bâtiment. Cernay présente une toiture terminée par un discret coyau, tandis que celle du Pavillon comporte des lucarnes de type capucine.

La façade avant de l’aile Cernay présente sept travées, tandis que la façade arrière en compte neuf.

Le Pavillon, dont la partie a été édifiée à la fin du XVIIe siècle par Bruant, présente une assez grande complexité. L’extrémité orientée à l’est présente un avant-corps en forme de retour d’équerre, ce qui lui donne un mur pignon. Ce mur possède une arcade en plein cintre, qui est le seul reste de la chapelle gothique du château d’origine. Il n’y a qu’une porte qui transperce l’arcade bloquée. La partie centrale, un peu en retrait, présente deux niveaux de façade ainsi que trois travées.

La façade arrière du Pavillon est dotée de sept travées, toutes terminées par une lucarne. À l’instar de la façade principale, un arc segmentaire recouvre toutes les baies (34).

(34) Château comtal, puis château Marguerite de Bourgogne, puis caserne : Inventaire Hauts de France Numéro de dossier : IA59005706 et

Sont protégés depuis 2016 les vestiges de l’ancien château comtal en totalité, comprenant la caserne Cernay (ancienne grande salle du château et pavillon du XVIIIe siècle avec leurs caves médiévales), la tour-porte d’entrée corps de garde, les vestiges des deux tours, les sols des cours, les fossés et les vestiges qu’ils renferment, selon le plan annexé à l’arrêté (cadastre E 793, 805 à 807, 1763 ; une partie de la place du Jeu de Balle, de la place du Général Leclerc, de l’avenue des Néo-Zélandais).

Notice Mérimée : PA59000197

Statut de la propriété : propriété d’une société privée (Protégé au titre des Monuments Historiques : inscription par arrêté du 2 février 2016