Voici la transcription du discours de M. le Chanoine Peter lors de la conférence donnée au Théâtre d’Avesnes le samedi 28 mai 1932.

Mesdames, Messieurs,

Pour voyager dans l’espace nous avons été dotés par la science d’admirables machines roulantes et volantes. Je ne sais plus quel historien ou philosophe émit un jour le regret que nous n’ayons pas à notre disposition une machine d’un autre genre pour voyager, non pas dans l’espace, mais dans le temps, dans le passé, c’est-à-dire pour nous faire remonter le cours des siècles et nous porter, en observateurs curieux, au milieu des hommes qui ont vécu longtemps avant nous.

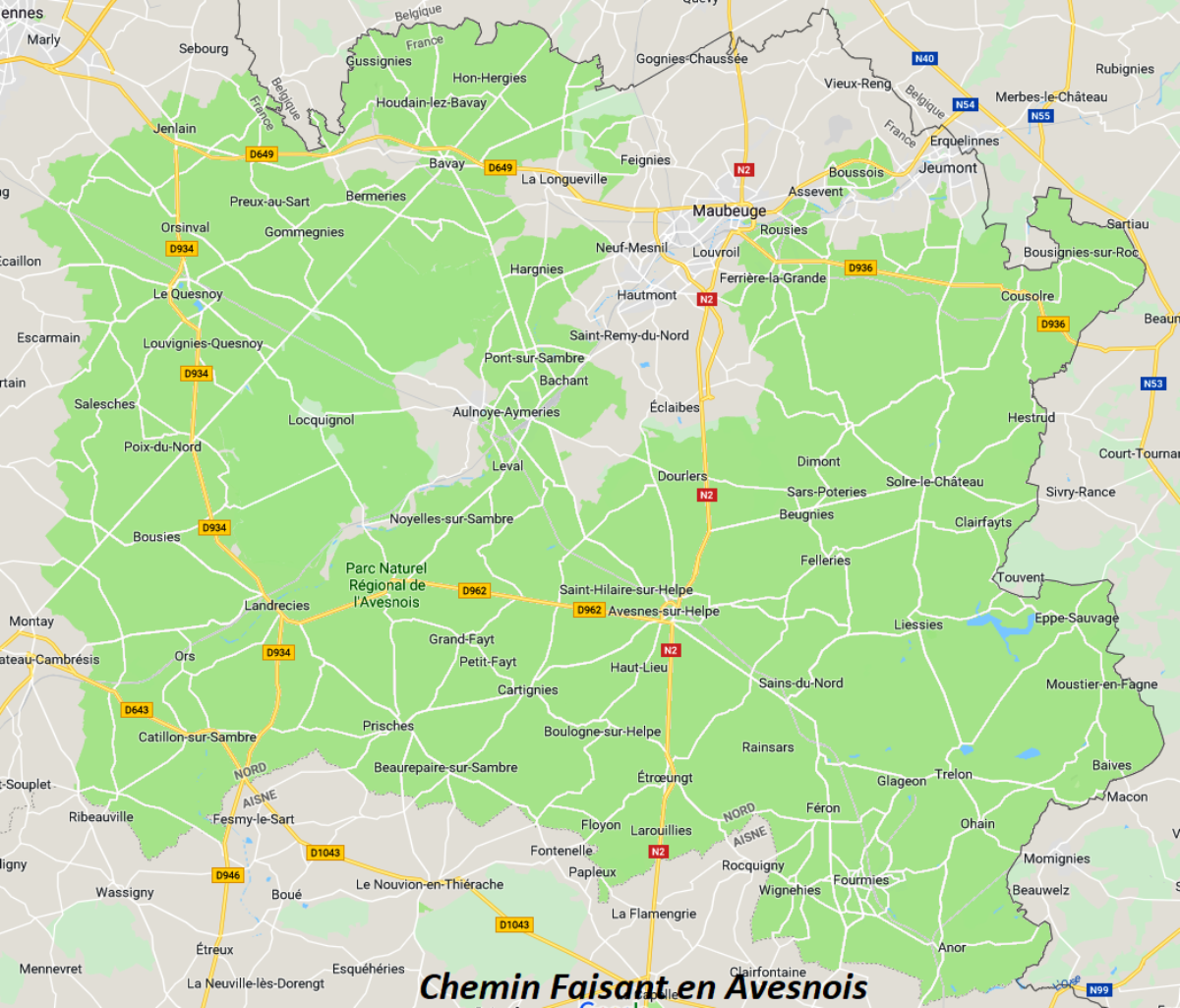

C’est pourtant à un voyage de ce genre que je vous convie ce soir, Mesdames et Messieurs. Sans que vous ayez en aucune façon à risquer votre vie sur une machine dangereuse, et simplement à l’aide de documents patiemment recueillis par les membres de notre Société d’Histoire et d’Archéologie, je voudrais remonter de deux cents ans en arrière pour regarder avec vous le pays d’Avesnes tel qu’il était à’ cette époque si différente de la nôtre.

Si vous le voulez bien nous commencerons par visiter la ville d’Avesnes sans négliger pourtant les autres villes de la région, puis nous ferons une excursion à travers les villages de la campagne. Mon ambition de cicérone serait que cette double visite éveillât en vous quelque intérêt et fût pour vous un délassement, comme une promenade que vous feriez aujourd’hui à travers nos riantes prairies de l’Avesnois.

I

Imaginez que sous le règne de Louis XV, nous arrivons à Avesnes avec la diligence, le matin d’un jour de semaine, soit par la Porte de France, soit par la Porte de Mons, après avoir franchi la rivière ou les fossés des fortifications. Près de chaque porte est un corps de garde qui hausse le pont-levis, le matin, à la cloche de l’Angelus, et l’abaisse le soir, à l’heure de la retraite. Ainsi se gardent, la nuit, les places fortifiées voisines des frontières. Et la consigne est si rigoureuse que si nous étions arrivés la veille, après neuf heures du soir, notre seule ressource eût, été d’aller demander un gîte dans l’une des rares maisons existant alors à proximité de la ville, à la fois auberges et relais de chevaux, soit à la Bagatelle sur la route d’Etrœungt, soit à la maison Rouge, sur la route de Maubeuge.

La porte franchie, nous sommes étonnés, dès nos premiers pas, de voir combien les rues sont étroites et de sentir combien mal elles sont pavées. Une seule voie principale traverse la ville de part en part, d’une porte à l’autre c’est la rue de Mons, la Grand’Rue, la place d’Armes et la rue de France, et elle est elle-même si mal pavé<\ que piétons et charretiers se plaignent sans cesse, et que la municipalité (on disait alors le magistrat) se décide à y mettre des pavés neufs en 1781. Tout le reste de la ville n’est qu’un dédale de ruelles grimpantes ou descendantes.

C’est l’heure où sonne l’Angelus du matin, où s’ouvrent les premières portes et les premiers volets. Des ménagères à la robe de futaine, longue et lourde, des hommes portant la culotte courte sur leurs bas de laine sortent des maisons avec des seaux de bois ou de métal accrochés à un appareil en bois posé sur les épaules, et descendent vers le bas de ville, au pied des anciens remparts. Ils vont faire leur provision journalière d’eau potable à la seule et unique fontaine qui alimente et la population civile et toute la garnison. Il n’existe en effet dans le haut de la ville aucune autre fontaine distributrice d’eau potable. Une seule citerne se trouve vers le milieu de la Grand’ Place (elle existe encore aujourd’hui) pour recevoir l’eau des ‘pluies tombant sur l’église on n’y touche qu’en cas d’incendie. Différents projets pour faire venir l’eau potable de sources se trouvant au Fourmanoir n’ont été conçus que plus tard, vers 1780, et n’ont d’ailleurs jamais été réalisés. Vous devinez ce que cette corvée d’eau quotidienne peut avoir de pénible et de dangereux, l’hiver, par les ruelles et les escaliers glissants : les chutes sont fréquentes, et le chef de la garnison se plaint du grand nombre de cruches cassées par les militaires. Quant aux bourgeois aisés, ils se font apporter leur provision pour quelques liards par des marchands d’eau. La profession de marchand d’eau est un des petits métiers avesnois à cette époque.

C’est l’heure aussi où les marchands ouvrent leur boutique : les marchands, c ‘est-à-dire une vingtaine de marchands d’étoffes et de nombreux cabaretiers ; où les ouvriers se rendent à leur travail. Ne vous attendez pas cependant à rencontrer comme aujourd’hui des troupes d’ouvriers allant vers une usine ou un grand atelier. Il n’y a pas de place ni pour l’une ni pour l’autre, dans la petite cité ceinte de murailles, de fossés, de bastions et qui n’a pas de faubourgs. D’ailleurs^ la grande industrie, raccoleuse d’hommes et de machines, n’existe pas encore. Avesnes ne compte que quelques artisans, quelques gens de métier qui travaillent dans un petit atelier, au fond de leur maison, dans leur cour ou dans leur cave, avec un ouvrier ou deux. Et comme ces avesnois sont individualistes (je crois bien que ceux d’aujourd’hui n’ont pas changé) ils ne sont pas unis en corporations comme le sont les ouvriers des autres villes de France. Il faut dire qu’Avesnes est française depuis un siècle à peine, et que les corporations n’étaient pas obligatoires sous le régime espagnol. Les Avesnois d’un même métier sont donc simplement unis en des confréries, sociétés religieuses placées sous le vocable d’un saint, St-Joseph pour les menuisiers et charpentiers ; St-Crépin pour les cordonniers ; St-Eloi, pour les serruriers et forgerons, etc., et à chacune de ces confréries est affectée une des chapelles qui ornent l’intérieur de l’église.

Avesnes n’a donc pas d’usine mais seulement de modestes ateliers pour artisans : des menuisiers, serruriers, cordonniers, comme partout, quelques tanneurs en bordure de la rivière ; huit tisseurs qui fabriquent à domicile des serges et des cazées. un fabricant de chapeaux qui travaille avec un seul ouvrier. Il y a aussi trois brasseries où les habitants vont faire leur bière eux-mêmes, à tour de rôle, moyennant une légère rétribution. Pas davantage d’usines à Maubeuge au sens moderne du mot : quelques tanneries, quelques ouvriers tissant des étoffes, un atelier de chaudronnerie de cuivre, une manufacture d’armes qui occupe une cinquantaine d’ouvriers travaillant à domicile. A Solre-le-Château on trouve aussi quelques tisseurs et tanneurs.

On ne peut donc pas dire qu’Avesnes soit une ville active. Elle ne trouve d’animation que les jours de marché. Il y a un marché aux herbes les lundis et mercredis, sur la petite place. Un marché plus considérable se tient le vendredi : ce jour-là les paysans des environs apportent leurs produits fermiers, et des marchands étrangers (du Cambrésis ou du pays de Vervins) viennent vendre du blé, car les habitants achètent leur blé à la halle qui se trouve sur la grand place, à l’endroit occupé aujourd’hui par un magasin de porcelaine et de cristallerie. Ce blé, ils le font moudre au moulin de la ville, (il était à l’entrée de la rue de Mons, sur l’emplacement du monuments aux Morts) ou bien au moulin d’Avesnelles, et font leur pain eux-mêmes presque chaque maison ayant son four.

Il y a aussi un marché au poisson, le vendredi. Il se tenait dans la rue St-Louis. Mais un beau jour, un officier qui logeait par là, et qui était le frère du commandante de la garnison, fit rosser par ses soldats les marchands de poisson qu’il accusait d’empuantir avec leur marchandise l’atmosphère de la rue et de son appartement. C’était peut-être exact car, avec les seuls transports par chariots, usités alors, on se demande en quel état devait se trouver le poisson débité aux Avesnois, les vendredis de canicule ! A la suite de cette algarade, le marché au poisson fut relégué sur la petite place.

Chaque petite ville du pays avait de même son marché hebdomadaire, calqué sur celui d’Avesnes. (A Solre-le-Château, la halle au blé, bien conservée, se voit encore aujourd’hui). Etrœungt cependant n’avait pas le sien : en 1750, les habitants firent une pétition pour obtenir eux aussi un marché au blé chaque semaine, mais n’obtinrent pas satisfaction, l’autorité provinciale ne voulant pas faire tort à la halle d’Avesnes.

Avesnes a aussi une foire franche au bétail, chaque année, le mercredi après Quasimodo. Cette foire avait été octroyée par l’archiduc Maximilien, à la fin du XV e siècle, pour dédommager les habitants ruinés après le deuxième incendie de la ville. Elle a subsisté jusqu’environ 1880.

La foire ou le marché terminé, les étrangers s’en vont et Avesnes retombe dans sa vie paisible et morne dont nous avons parfois la vive sensation à notre époque, le vendredi après-midi, quand, après l’agitation du matin, nous ne voyons plus dans les rues que les balayeurs. Pas de grandes affaires, pas de commerce prospère. « Les habitants de cette ville, dit un document de 1756, n’ont aucun commerce particulier et aucune fabrique qui mérite attention ; tout y est marchand (et parmi ces marchands, nous l’avons vu il y a surtout des cabaretiers) ou manouvrier…. d’ailleurs une partie des bourgs et autres paroisses des environs fabrique, commerce, ce qui empêche même le commerce de cette ville. » Avesnes n’est qu’une petite cité qui n’a pu se développer car elle a été et est encore à l’écart des grandes régions de passage. Elle a vécu repliée sur elle-même.

Au XVIII e siècle, elle ne compte que 2.500 habitants environ, comme Maubeuge d’ailleurs. Ses commerçants font de petites affaires avec les habitants de la ville et ceux des environs immédiats ; ses cabaretiers avec les 300 soldats de la garnison. Seul le passage des rouliers, des charretiers qui traversent la ville d’une porte à l’autre vient interrompre de temps en temps la monotonie de son existence.

Si vous n’êtes pas pressés de quitter la ville, nous attendrons jusqu’au dimanche pour la voir sous un autre aspect. Rassurez-vous, nous ne passerons pas la nuit à la belle étoile. Nous avons le choix entre plusieurs auberges, dans la Grand Rue Le Lion d’or et le Pot d’étain ; dans la rue de Mons (Entre deux Ponts) la Tête de Bœuf et le Cheval blanc ; dans la rue Cambrésienne l’ Ecu de France ; et l’Aigle Noir dans « la rue descendante derrière l’église….

Mais le soir, après le souper, si nous voulons faire une petite promenade digestive, nous aurons soin de nous munir d’une lanterne car la ville est plongée dans la plus profonde obscurité, et il existe maint endroit que l’on pourrait appeler Casse-cou. Elle n’a pas d’éclairage public. C’est seulement en 1786 que la municipalité se décide à faire la dépense de 810 livres pour établir neuf réverbères, afin « d’illuminer, dit-elle les rues principales et les plus fréquentées…. L’établissement des lanternes publiques est d’une utilité reconnue et désiré de la ville d’Avesnes dont le pavé est défectueux dans presque toutes les rues. »

Le dimanche, le repos est général : la loi divine et la loi civile sont alors d’accord pour interdire tout travail. La loi civile défend même aux cabaretiers d’ouvrir leur porte aux clients pendant les heures des offices. Toute la population se porte donc vers l’église , l’église qui est la même qu’aujourd’hui mais qui n’a cependant pas le même aspect extérieur car alors à ses murailles, des deux côtés sont accolées des maisons dont la plupart ont disparu. A chaque messe, la foule est nombreuse, surtout à la grand messe chantée par le doyen en présence du chapitre de douze chanoines fondé deux siècles auparavant par Louise d’Albret, devant le maire, les échevins. le lieutenant du roi, les officiers de la garnison et ceux qu’on appelle les officiers du bailliage, c’est-à-dire les juges et les avocats du tribunal du bailliage qui ont chacun leur place, leur banc, leur fauteuil, leur stalle réservée. C’est la messe officielle à laquelle nul personnage ne voudrait ou n’oserait manquer, tant est grande alors la compénétration de l’Eglise et de l’Etat.

La messe terminée, les jeunes gens et les hommes valides se réunissent sur la place. C’est la compagnie de l’Arquebuse ou de St Sébastien, espèce de société de préparation militaire, bien que le service militaire obligatoire n’existe pas. Cette compagnie, où entrent les plus notables bourgeois et les magistrats, a été fondée, plusieurs siècles auparavant « pour donner lieu à la jeunesse de se perfectionner dans l’exercice et le maniement des armes », et qui a été confirmée par des lettres royales, s’exerce ainsi chaque dimanche dans un jardin situé entre la rue des Prés et les casernes. En cas de siège, elle pourrait aider efficacement la garnison aux remparts. Des compagnies bourgeoises du même genre existent dans toutes les villes à Maubeuge, elle porte le même nom qu’à Avesnes ; à Solre, c’est la compagnie des Chevaliers de St-Georges. On en trouve même une au village de Maroilles qui n’a cependant pas de remparts à défendre.

Pendant que les confrères de St-Sébastien s’exercent à tirer de l’arc ou de l’arquebuse, voulez-vous que je vous conduise visiter rapidement les autres établissements religieux de la ville ? Derrière l’église, près du cimetière (l’actuel Marché aux Bestiaux) se trouve le béguinage, à l’emplacement de la maison du Dr Triquenaux il y a là quelques béguines qui sont des femmes retirées du monde et menant une vie quasi religieuse. Dans le bas de la ville, au bord de la rivière et contre les remparts, se trouve un couvent de sœurs grises ou Recollectines (c’est l’hôpital d’aujourd’hui). Dans la rue des Prés, à l’école actuelle des filles, était le couvent des Récollets. Quant au collège, dirigé par des prêtres, il se trouvait dans la rue Sainte-Croix, au bas des Grands Degrés.

Le dimanche après-midi, en été, les vêpres terminées, les Avesnois sortent en grand nombre par la porte de France et vont écouter la musique de la garnison qui donne un concert « sur la redoute », c’est-à-dire au Jeu de Balle actuel.

Ainsi se passent les dimanches à Avesnes. A certains jours, la ville est plus animée et prend des décors de fête. Ce sont les jours de fêtes religieuses et de processions. On fait alors cinq grandes processions par an le mardi de Pâques (procession des Saintes-Huiles ; le Dimanche du Saint-Sacrement (Fête Dieu) et le Dimanche suivant ; le jour de la ducasse c’est la Procession de la ville ; et le 15 août après-midi, la Procession de la Reine.

Alors toute la ville est sur pied et c’est le cortège innombrable des fidèles, des enfants, des confréries, des fonctionnaires, des magistrats, des officiers, du clergé, qui défilent en grand apparat à travers les rues pavoisées, précédent le St-Sacrement ou la statue de la Vierge, tandis que les soldats font la haie et que les chants religieux alternent avec les morceaux joués par la musique militaire et la musique civile.

Ce sont là les fêtes prévues par le calendrier. Mais il y a aussi les fêtes imprévues ordonnées par le gouvernement à l’occasion de certains évènements heureux survenus au cours d’une guerre ou dans la famille royale. Ces fêtes commencent par un Te Deum à l’église et s’achèvent en réjouissances populaires, en feux de joie. Des feux de joie sont ainsi ordonnés en 1746, lors de la guerre de la succession d’Autriche, à l’occasion de la prise de Charleroi, de Namur, de Mons et d’Anvers..La même année, 9 Te Deum sont chantés pour les victoires des armées et pour la convalescence du roi qui avait été gravement malade à Metz.

Ainsi, Mesdames, Messieurs, se déroule la vie des habitants d’Avesnes. Voulez-vous que nous prenions contact d’un peu plus près avec eux ? Comme dans toute ville, à Avesnes. il y a le petit peuple et il y a la bourgeoisie.

Le peuple avesnois est alors défavorablement réputé, « le caractère général des habitants, dit un rapport de 1756, est assez bon, borné d’ailleurs et paresseux, ne songeant qu’à la chasse et négligeant pour icelle les occupations les plus intéressantes. La fermeté, plus que la douceur, doit s’exercer pour conduire ce peuple qui tire encore de l’espagnole. » C’est là, certes, une appréciation peu flatteuse encore qu’elle soit officielle. Je me demande à ce propos comment les Avesnois pouvaient satisfaire leur goût extravagant pour la chasse ils tenaient ou croyaient tenir de Marguerite de Flandre (et en fait’ ils en jouirent jusqu’à la Révolution) le droit de pêche dans la rivière et le droit de chasse sur les glacis de la ville. Leur terrain de chasse ne devait pas s’étendre au-delà de ces glacis car, pas plus qu’aujourd’hui, Avesnes n’avait de banlieue : en 1739, les trois mayeurs d’Avesnelles, de Haut-lieu et de St-Hilaire déclarent que les territoires de leur commune sont « contigus aux glacis de la ville d’Avesnes.. » Quant au jugement porté en 1756, représentant le peuple d’Avesnes comme assez bon, borné d’esprit et paresseux, et devant être conduit avec sévérité, je laisse à votre sagacité et à votre amour propre le soin de l’apprécier à sa valeur.

Il y a aussi des bourgeois dans nos petites villes et le nom de quelques-uns s’est conservé jusqu’à nos jours. A Avesnes, on connaît alors Gossuin, Ofarel, Amaniou, Bévière, Pillot, Faussabry, Fabry, Pasqual, Hannoye, Moutier, Lebeau, Deremme, Godefroy; Manesse, etc….

A Maubeuge : Pouillaude (de Thierry), Laloux, Prisse de Boulery, Boulanger de Saint-Aubin, Hennet, Salengros, etc..

Tous ces gens sont des notaires, des médecins, des avocats, des juges au Tribunal, des fonctionnaires (car si Avesnes a un tribunal de Bailliage, Maubeuge est le siège d’une Prévôté).

C’est naturellement parmi ces personnages que sont choisis le maire (mayeur) et les échevins (conseillers municipaux) : le maire est nommé par le roi et, au XVIII » siècle, il est même propriétaire de sa charge ; les échevins qui sont 4 seulement, sont nommés : à Avesnes par l’intendant de la province de Hainaut, qui est une espèce de préfet résidant à Valenciennes, et à Maubeuge, par l’abbesse de Sainte-Aldegonde.

Souvent, trop souvent, les familles bourgeoises d’Avesnes sont brouillées par de profondes inimitiés. Dans une petite ville où on vit les uns sur les autres, où les évènements sont rares et où par conséquent on s’occupe beaucoup des voisins et on cancane facilement ; dans une société fondée sur l’inégalité et le privilège comme celle de l’Ancien Régime, les rivalités sont fréquentes pour les affaires, pour la clientèle, pour les honneurs. Par exemple, il y a entre les bourgeois d’Avesnes des compétitions ardentes dès qu’une place d’échevin devient vacante. C’est à qui fera intervenir, pour obtenir la place, non pas les électeurs car le suffrage populaire est alors inconnu, mais des parents, des amis, de) protecteurs influents auprès de l’intendant, s’il s’agit d’Avesnes ; auprès de l’abbesse de Ste Aldegonde s’il s’agit de Maubeuge.

Il y a aussi des querelles de préséance aux fêtes civiles, à l’église, dans les processions c’est à qui voudra marcher ou siéger devant son voisin ou son rival. A Avesnes, en 1750, le roi lui-même intervient pour assigner leur place respective dans l’église aux échevins, aux officiers du bailliage et au gouverneur militaire ; en 1785, une nouvelle rivalité de préséance éclate pour les sièges du théâtre, entre les officiers du bailliage et la municipalité ; en 1787, entre le gouverneur militaire, M. de Cabrières, et les officiers du bailliage pour les places dans les processions.

A Maubeuge, en 1756, à l’occasion d’un Te Deum chanté pour l’heureuse naissance du comte de Provence (le futur Louis XVIII) l’abbesse de Ste-Aldegonde soulève toute une histoire et fait des réclamations à Versailles parce que les prévôts de la ville ont pénétré dans l’église par la grande porte avec leurs huissiers qu’ils auraient dû, d’après l’étiquette, laisser dehors. En 1778, la municipalité de Maubeuge démissionne à cause d’un conflit de préséance avec le procureur général de la subdélégation. Bourgeois d’Avesnes et de Maubeuge, vous le voyez, sont alors des fanatiques de l’étiquette, du privilège.

Dans l’ensemble, Avesnes nous apparaît donc comme une ville d’importance médiocre, dont l’activité est presque nulle. Ses 2.500 habitants vivent les uns sur les autres, à l’intérieur des murs. Elle n’a pas de faubourgs comme aujourd’hui, pas de maisons hors des remparts. Quelques familles bourgeoises de médecins, d’avocats, de juges, assez divisées entre elles ; des petits commerçants qui ne font guère d’affaires que les jours de marché ; des cabaretiers qui vendent la bière aux soldats, et beaucoup de menu peuple qui vivote du travail de ses mains.

Dans ces conditions, ses habitants ne sont pas riches. Ils habitent des maisons dont beaucoup sont encore couvertes de chaume ou de bois, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ces maisons vétustés, il a fallu une catastrophe pour les faire disparaître le 16 août 1748, un incendie dévora une vingtaine de maisons de la Grand’Rue. Avec les toits si inflammables et le manque d’eau (il faut la prendre à la rivière où à la citerne de la Grand’Place) un incendie mettait toujours en péril un quartier tout entier. Alors la municipalité ordonna de couvrir toutes les maisons en tuiles ou en ardoises dans un délai de trois mois. Ce fut un bon temps pour les couvreurs !

Si les habitants ne sont pas riches, la ville elle-même ne l’est pas davantage. Ses ressources, environ 13.000 livres par an, sont fournies par les octrois, mais sont insuffisantes. C’est pour les augmenter, ou au moins pour les conserver, qu’elle demande vers 1770, que la route projetée de Landrecies à Trélon et Chimai soit détournée et vienne aboutir à la porte de Mons. Ainsi le trafic passerait nécessairement par ses bureaux d’octroi. Vous savez comme moi qu’elle ne fut pas écoutée. Elle souffre de la gêne durant tout le XVIII » siècle, d’abord après le bouleversement financier créé par l’expérience du système de Law, qui provoque une baisse de la monnaie ; puis après la guerre de la succession d’Autriche qui lui occasionne d’énormes dépenses : en effet, une grande partie de l’armée qui se rendait alors dans les Pays-Bas passa par Avesnes et la ville dût lui fournir vivres et fourrages que le gouvernement royal oublia de rembourser. Le remboursement des dommages de guerre était alors ignoré.

Elle est donc dans la gêne et en voici plusieurs preuves que je prends en dehors de ses livres de comptabilité

— Elle fait bâtir un Hôtel-de-Ville en 1757 (celui que nous avons aujourd’hui): il a coûté près de 43.000 livres ; elle a obtenu de le payer par annuités et chaque année elle est forcée de demander des délais de paiement.

— Elle doit loger, à ses frais, le gouverneur militaire. Elle le loge en effet dans le château, un bâtiment construit sur l’emplacement de l’ancien château des seigneurs d’Avesnes et qui se trouvait là où est maintenant le Tribunal. Or le gouverneur. quel qu’il soit, envoie toujours des réclamations à la municipalité qui, faute d’argent, ne fait pas les réparations nécessaires.

Dans le clocher de l’église, elle a un carillon qui marche bien (c’est le carillon qui sera remplacé à la Révolution par celui que nous avons aujourd’hui et qui vient de l’abbaye de Liessies) ; mais elle a aussi une horloge qui marche mal, quoi qu’elle ait été montée par un maître-horloger de Valenciennes, appelé Posteau. Il lui en coûte chaque année 500 1. pour la faire réparer. En 1768, elle prend le parti de ne plus faire de réparations et fait apposer contre le mur de l’église « pour suppléer au défaut de l’horloge » un cadran solaire qui s’y voit encore aujourd’hui. Force lui est bien cependant de faire monter l’année suivante, une nouvelle horloge, pour le prix de 4810 1. Elle reçoit du gouvernement 1000 l. sur la fondation Penthièvre, 100 pistoles de l’intendant ; mais, malgré ces subsides, elle est obligée d’emprunter et ne peut payer que par très petites annuités.

— Chaque année ses dépenses dépassent ses recettes elle a à payer des rentes à des particuliers qui lui ont prêté des sommes d’argent déjà au XVIe siècle, (par exemple elle doit une rente de 125 livres aux héritiers de Gille de Forest et de Jean Gossuin depuis 1592) ; elle doit les rentes des fondations faites en faveur de l’hôpital, de l’église, du collège, du bureau des pauvres ; elle doit payer des salaires à des employés et à des ouvriers ; or elle n’arrive pas à s’acquitter ; elle est toujours en déficit ; elle emprunte chaque année et chaque année s’endette ainsi un peu plus.

Elle a un collège dont je vous ai déjà parlé, collège bien réputé et où l’on fait de bonnes études. Il est petit, il est vieux, il a besoin de réparations. Elle se tourne vers l’abbaye de Liesses et l’abbaye de Maroilles pour avoir des fonds, sans succès d’ailleurs.

Elle est si pauvre qu’aux premiers jours de la Révolution quand les octrois sont supprimés, afin d’avoir quelque argent en caisse elle vend des prés marécageux qu’elle possède au bord de la rivière et qu’on appelle les Laguettes.

Ni les gens d’Avesnes, ni l’administration municipale n’ont donc roulé sur l’or, au XVIII e siècle. Pour tout. le monde la vie est médiocre, « vu le défaut de commerce dans la ville et le peu de ressource du pays » explique un document de 1772. Cette petite cité frontière, sans industrie, sans commerce et nous le verrons tout à l’heure, sans voies de communications, placée au milieu d’un pays qui est alors un pays pauvre, ne pouvait ni devenir prospère ni se développer. Maubeuge et Landrecies, ses voisines, ne font pas meilleure figure : « Leur aisance, rapporte un intendant, dépend uniquement du plus ou moins de garnison qu’elles renferment. » Ce qui revient à dire que c’est le militaire qui y fait vivre le civil.

II

Et maintenant que nous connaissons un peu la ville, nous irons, si vous le voulez bien, faire un tour à la campagne.

Ne vous attendez pas à voir la campagne avesnoise sous l’aspect riant et enchanteur qu’elle revêt aujourd’hui. Au premier coup d’œil, elle est plutôt sévère. Elle apparaît comme très boisée, beaucoup plus que vous ne l’imaginez. Une forêt s’étend au nord de la ville, au delà du Bas-Lieu, depuis le pays de Solre-le-Château jusqu’à la Sambre c’est la Haie d’Avesnes, qui, en certains endroits, a deux lieues de largeur. Tous les bois ou bosquets qui subsistent encore de ce côté, comme les bois de Felleries, de Beugnies, de la Taquinerie, le bois Robert, etc… sont des restes de la Haie d’Avesnes. A cette époque, la moitié du village de Saint-Hilaire est encore couverte de bois. Au sud s’étend la Haie de Cartignies et, vers l’est, la région forestière de Liessies-Trélon et Anor où rôdent des bandes de loups contre lesquelles on fait des battues chaque année.

La campagne paraît sévère aussi parce que le sol est peu fertile : dans les fonds mal drainés, il est humide et marécageux ; sur les pentes et les croupes, il est trop sec. Il porte quelques champs de blé, d’avoine, et des prairies. Dans l’ensemble, il est pauvre : « Le pays d’Avesnes et celui de Maubeuge, de Solre, de Trélon, d’Etrœungt, rapporte un document de 1790, est couvert de broussailles, de rochers, de bruyères et d’une grande quantité de terrains presque incultes et les habitants se sentent de cette stérilité ; il n’y a pas un douzième de terres labourables en état de germer du froment ; deux douzièmes de bons pâturages, et le surplus, tant en terre qu’en gazon, est d’un produit très faible. »

La terre est aux mains d’une foule de propriétaires. Il y a de grands propriétaires qui sont les nobles et les abbayes. Parmi les nobles, les principaux sont le duc d’Orléans, seigneur de la terre d’Avesnes, qui possède toute la Haie d’Avesnes à Dourlers, Bady de Normont, à qui appartient une partie du village ; Marguerite Bady a des biens à Lez-Fontaine, à SarsPoteries et à Beaurieux ; un autre Bady possède le tiers du village de Rainrars. A Anor, le Chevalier d’Hennezel est propriétaire dans la même proportion ; Préseau d’Hugémont a des domaines importants à Dompierre et à Floyon, et il faut ajouter aussi la famille des Robaulx de Beaurieux. Parmi les grands propriétaires ecclésiastiques, il convient de citer surtout l’abbaye de Liessies à qui appartient le village du même nom et le bois l’Abbé ; l’abbaye de Maroilles qui détient tout le sol à Maroilles et en partie à Noyelles et à Taisnières ; l’abbaye d’Hautmont (toutes trois de l’Ordre bénédictin) ; et enfin le chapître de Ste-Aldegonde de Maubeuge. Chacune de ces institutions possède un bloc domanial attenant au monastère et une foule d’autres propriétés éparpillées en de nombreux villages. Mais il y a aussi un grand nombre de petits propriétaires roturiers, bourgeois et paysans. Les paysans possèdent les 2/3 du sol autour de Maroilles ; les 3/4 à Sémeries et à Ramousies, les 4/5 à Felleries. Autour d’Avesnes, sur 100 propriétaires il y a 91 paysans, chiffre qui étonnera peut être les personnes qui sur la foi de certains manuels d’histoire se sont figuré jusqu’ici que sous l’ancien régime le paysan n’était qu’un serf taillable et corvéable à merci. Mais il faut remarquer qu’entre les mains des paysans de l’Avesnois, la terre est extrêmement morcelée. Sur 10o paysans, près de 50 ont à peine 1 hectare ceux-là sont des pauvres n’ayant qu’un lopin de terre attenant à leur chaumière ; 38 possèdent de 1 à 5 hectares et vivent aussi avec difficulté ; 13 ont de 5 à 10 hectares ; 9 seulement ont plus de 10 hectares et sont aisés.

Pauvres ou aisés, ils habitent en des maisons construites en pierres du pays et couvertes de chaume. A cause de ces toits de chaume, dans les villages comme dans les villes, les incendies tournent aussi à la catastrophe : A Etrœungt en 1744, une vingtaine de maisons sont anéanties en même temps ; à Villerspol, le 15 mars 1790, 34 maisons et ii granges à la fois ; à Pont-sur-Sambre, le 24 mai 1790, 28 maisons dont 5 fermes sont brûlées d’un seul coup.

Voulez-vous maintenant, Mesdames et Messieurs, que nous fassions connaissance d’un peu plus près avec ces paysans des campagnes avesnoises ?

Je ne les flatte pas en disant que ce sont de braves gens, de très braves gens une enquête policière menée quelques années avant la Révolution dans tous les villages au sud d’Avesnes, depuis la région de Landrecies jusqu’au pays de Chimai, a prouvé que, durant deux ans, en aucun de ces villages, aucun crime, aucun vol, aucun délit n’a été commis ; que tous les habitants, sans exception, sont honorables, sauf un seul qui vit à Trélon en concubinage et qu’on soupçonne de faire la fraude. Ce brevet d’honorabilité délivré à vos ancêtres par le chef policier de la province démontre bien qu’ils étaient des gens honnêtes et paisibles. Ils sont d’ailleurs très religieux. Ils observent tous le repos du dimanche et s’empressent aux offices de leur paroisse, la messe le matin et les vêpres après-midi. C’est à la messe du dimanche qu’ils apprennent les nouvelles du royaume, annoncées par le curé du haut de la chaire ou affichées à la porte de l’église, et aussi les communications officielles de la province, même celles qui concernent les impôts ; car ils n’ont aucun journal et se déplacent rarement. C’est leur curé qui leur sert d’informateur, d’intermédiaire avec l’autorité administrative.

Certes leur foi n’est pas toujours très éclairée et se mêle souvent d’un brin de superstition, mais elle est réelle et profonde. Aux jours de fêtes religieuses, ils s’approchent des sacrements tous sans exception.

J’ajoute qu’ils savent aussi s’amuser. Chaque dimanche après les vêpres, les jeunes dansent aux accords d’un violoneux ; les autres s’amusent au jeu de quilles qui est très en vogue et fait même l’objet de concours de village à village.

Dans quelle condition sont-ils vis-à-vis de l’Etat et de leurs seigneurs ?

A tout prendre, on peut dire que leur condition est à peu près celle des paysans d’aujourd’hui. Ils choisissent eux-mêmes leur mayeur et leurs échevins. Ils ont à accomplir chaque année quelques jours de corvée comme les prestations d’aujourd’hui mais ils s’en dispensent moyennant une petite compensation en espèces. Ils paient des impôts à l’Etat, s’ils sont aisés, des impôts au seigneur dont ils dépendent, et aussi l’impôt de la dîme à l’église sur leurs produits fermiers. Mais je me hâte de le dire, ces impôts sont légers et n’on rien de comparable à ceux d’aujourd’hui. Il n’en reste pas moins qu’ils les acquittent toujours de mauvais gré et qu’ils cherchent tous les moyens de les esquiver. La mentalité du contribuable n’a jamais changé à travers les siècles.

En général, ils ne se plaignent pas des nobles, sauf d’un seul Préseau d’Hugémont, seigneur à Floyon et à Dompierre ; à Floyon, ce Préseau, chasse en toute saison sur leurs terres, à cheval, avec une meute de 30 à 40 chiens ; en 1736, ils se plaignent qu’il dévaste leurs récoltes ; à Dompierre, Préseau mécontente aussi les habitants en 1750, je ne sais pour quel motif, et la plupart d’entre eux se mettent à attaquer les domestiques du château. Préseau appelle les gendarmes et fait incarcérer les mutins à Avesnes.

Ce sont .là des évènements très rares dans la vie paysanne. Le paysan de l’Avesnois reste d’ordinaire courbé sur la terre car c’est un laborieux et le sol qui est pauvre réclame tous ses soins.

De tout temps, le pays d’Avesnes a eu quelques prairies et les paysans ont pratiqué l’élevage. Non pas l’élevage du mouton, car un édit royal de 1723 rappelle qu’il est interdit d’avoir plus de 10 moutons par bonnier de terre (afin d’empêcher les moutons de dévaster les bois où on peut les conduire en pâture à certaines époques de l’année), mais l’élevage du gros bétail. Et c’est ainsi que le pays d’Avesnes a toujours produit du beurre, du fromage, notamment le fromage de Maroilles. Ce fromage de Maroilles, qui devait être à l’origine une spécialité des fermes de l’abbaye, est déjà réputé vers l’an 1400. On en trouve mention dans plusieurs documents, notamment dans les comptes de l’abbaye de Liessies. A cette époque, on l’achète comme une denrée précieuse. Offrir à quelqu’un un fromage de Maroilles, c’est toujours faire un cadeau apprécié. Vers , 1580, un abbé de Maroilles en envoie régulièrement à Bruxelles aux membres du gouvernement des Pays-Bas ; au XVIIIC siècle, la municipalité d’Avesnes en offre de temps en temps au lieutenant du roi, chef de la garnison avec qui elle tient à conserver de bonnes relations ; en 1722, l’abbaye de Liessies adresse à un de ses hommes d’affaires, à Ath, en Belgique, un superbe dauphin qui est volé en cours de route, ce qui démontre que ce genre de fromage était estimé par d’autres que le destinataire.

J’ai dû vous étonner en vous disant tout à l’heure que ‘le pays d’Avesnes avait alors quelques prairies. C’est qu’il porte encore beaucoup de champs. Il était auparavant livré à la culture dans les endroits défrichés, mais il est en train de se transformer lentement en un pays de pâtures, car les paysans qui semaient du blé, de l’avoine, de l’épeautre, se sont aperçus que la culture rendait mal. D’une part le sol trop lourd ne s’y prêtait pas ; de l’autre, ils n’avaient pas assez de bétail pour obtenir le fumier nécessaire et l’engrais chimique est alors inconnu. Au contraire, en ce pays humide, la pâture était d’un rapport meilleur. Ils se sont mis alors à transformer les terres cultivées en pâtures, et en pâtures closes de haies vives où le bétail pouvait être abandonné en liberté, et où ils plantèrent des pommiers. Cette transformation du champ en pâture enclose s’appelle l’accourtillage, si vous voulez, la mise en courtil. Elle s’opère durant les XVII e et XVIII e siècles, et elle donne à notre pays d’Avesnes cet aspect de bocage qu’il a aujourd’hui et qu’il a mis deux cents ans à acquérir. Les premiers accourtillages ont lieu en 1593 à Cartignies ; beaucoup d’autres sont relevés dans les villages de l’Avesnois jusqu’à la Révolution. Ils furent souvent l’occasion de procès entre les paysans et les abbayes : les paysans prétendaient ne plus devoir la dîme sur les terres accourtillées puisqu’elles ne produisaient plus de moisson ; les abbayes, Liessies et Maroilles notamment, réclamaient une équivalence en argent, et, appuyées sur les textes des chartres générales du Hainaut, eurent toujours gain de cause devant les tribunaux royaux qui furent appelés à trancher les différends : la dîme de chaque rasière mise en pâture fut remplacée par une indemnité de 5 sous, soit environ 5 francs de notre monnaie actuelle.

Mais l’agriculture et l’élevage ne procurent pas aux gens de la campagne des ressources suffisantes pour nourrir leur famille : ils n’ont pas assez de terre, nous l’avons vu et cette terre n’est pas riche. Ils sont donc obligés de chercher ailleurs un complément indispensable de ressources, et ils le cherchent dans l’industrie.

Mais un genre d’industrie que nous ne connaissons plus aujourd’hui ; c’est une industrie éparpillée dans chaque village, dans chaque maison, et qui est d’autant plus active que le sol est plus pauvre et plus avare.

Une industrie textile d’abord pour les femmes et pour les hommes. Les rouets et les quenouilles dont vous ornez maintenant votre salon, Mesdames, et dont, soit dit sans vous offenser. vous seriez bien incapables de vous servir, étaient, il- y a deux cents ans, les instruments de travail de vos arrière-grands-mères. Elles s’en servaient presque tous les jours et presque toute la journée pour gagner quelques sous qui étaient les bienvenus dans le budget de leur ménage. Elles filaient la laine des moutons du pays ou du pays de Namur. En certains villages comme Haut-Lieu, Sémeries, Felleries, presque toutes les femmes étaient file uses ; ailleurs, les fileuses sont en grande majorité, surtout dans le pays de Solre-le-Château. La laine filée, elle la vendent à des tisseurs du voisinage, travailleurs à domicile eux aussi, qui fabriquent des étoffes grossières appelées serges ou cazées, ou bien elles la tricotent pour en faire des bas qu’elles vendent également : à Trélon et aux environs, on fabriquait par an plus de 80.000 paires de bas ; autour de Solre, plus de 160.000 ; elles font aussi de gros gants appelés mouffes, qui coûtent 20 sous la paire. Une fileuse du pays d’Avesnes gagne environ douze sous par jour.

Pendant que la femme fait son ménage, file ou tricote, l’homme travaille son lopin de terre puis il va offrir ses bras où il peut. Il extrait des pierres dans les carrières, car il y a beaucoup de carrières dans la campagne et même aux portes d’Avesnes ; à Trélon, à Wallers, à Cousolre, il besogne dans les marbreries qui sont prospères ; à Fourmies et à Anor, dans les deux verreries ; à Sars-Poteries et à Ferrière, dans les poteries, mais surtout ii travaille le bois : il est bûcheron, scieur de long, car les forêts sont étendues et tout le monde a besoin de bois, le chauffage au charbon étant encore inconnu. En maint village, il travaille aussi le fer, car l’industrie du fer est très active. En notre XX e siècle, elle est représentée par d’importantes usines concentrées dans le bassin de la Sambre, depuis Aulnoye jusqu’à Jeumont. Au XVIII e siècle, au contraire, elle apparaît sous la forme de petits ateliers répartis de l’autre côté du pays, c’est-à-dire le long de la frontière belge entre Jeumont et Fourmies. C’est là que se trouvent le mieux rassemblées les conditions nécessaires alors à l’industrie du fer : 1° les poches de minerai appelées ferrières ou minières ; 2° le bois, car les forges et fourneaux sont chauffés au bois ; 3° enfin les rivières ou ruisseaux faciles à barrer pour créer des étangs-réservoirs et obtenir le courant d’eau indispensable.

Pourtant le plus ancien fourneau du pays était à Avesnes. Il servait dit un document « à fondre les mines et couler la gueuse, mais il a dépéri » et, à l’époque qui nous occupe, il est disparu depuis très longtemps. En 1724, il y a quatre fourneaux en activité (il y en avait huit en 1675) le Ier à la Galopperie près d’Anor ; le 2è Hayon sur le territoire de Trélon ; le 3è à Féron, aux moines de Liessies ; et le 4è au Pont-de-Sains, appartenant à un nommé Poschet. Ces quatre fourneaux sont alimentés par le minerai extrait dans les minières du voisinage ou amené du Hainaut autrichien. Pour leur fourneau de Féron, les moines de Liessies prenaient leur minerai à Féron même, à Glageon et à Wignehies. Certains fourneaux donnent de la fonte coulée en gueuse ; en d’autres on fabrique des tacques de cheminées. Un fourneau coulait environ 45 gueuses par mois et pouvait rapporter, s’il marchait bien, au moins 6.000 livres de bénéfices net par année.

Outre ces quatre fourneaux, on comptait une vingtaine de forges : 4 à Eppe-Sauvage, échelonnées le long de la rivière. une au Pont-de-Sains, une à Glageon, 3 à Trélon (appartenant à la duchesse d’Holstein et gérées par un nommé Goulart), une à Fourmies, cinq à Anor, où subsistent encore les noms évocateurs de Vieille-Forge et de Neuve-Forge, une à Willies, une à Liessies (aux moines de l’abbaye), une à Féron, deux à Cousolre, une à Bousignies. Chacune de ces forges n’occupait guère que 4 à 6 forgerons suivant qu’elle avait un seul ou deux feux, mais elle fournissait du travail à une trentaine d’autres ouvriers, des bûcherons qui abattaient le bois, des charbonniers pour préparer le charbon de bois, des voituriers pour le transport du combustible, des gueuses, des fers fabriqués.

Dans le pays de Maubeuge, l’industrie du fer est aussi active : il y a deux fenderies à Cousolre et à Jeumont (on appelle ainsi ces ateliers parce qu’ils fabriquent du fer en barres ou fer fendu) ; des platineries produisant de la tôle, à Cousolre, à Jeumont, à Villers-Sire-Nicole, Maubeuge a une clouterie-quincaillerie qui occupe 500 ouvriers travaillant à domicile, dont une cinquantaine en ville ; et aussi une manufacture d’armes comptant également 500 ouvriers éparpillés et fabriquant 20.000 fusils par an.

Tous ces fourneaux, forges, et autres ateliers du fer fournissent donc aussi de l’occupation aux paysans de la région d’Avesnes, à la fois travailleurs de la terre et ouvriers spécialisés.

Il y aurait un chapitre d’histoire intéressant à écrire sur l’industrie ancienne du fer en notre pays, sur les maîtres des forges et leur famille, sur leurs rivalités, leurs ambitions, les fraudes qu’ils commettent pour tromper le fisc, la lutte qu’ils soutiennent contre la concurrence, mais ceci nous entraînerait trop loin et j’ai déjà trop abusé de votre patience.

Notre excursion dans le pays d’Avesnes a été un peu longue et il est temps de songer à revenir au point de départ. Et pour revenir, il nous faudra du temps car les chemins sont rares et mauvais. On peut dire que le pays d’Avesnes ne possède alors qu’une seule route, celle de Maubeuge à La Capelle par Avesnes, qui le traverse du nord au sud et qui, en 1739, est pavée jusqu’à Larouillies. La route d’Avesnes à Landrecies n’existe pas ; ni celle qui va à Sains et à Trélon ; ni celle de Solre par les Trois-Pavés ; ni celle de Berlaimont à Avesnes ; ni même celle qui mène d’Avesnes à Liessies en passant par le TaillePied, Flaumont, Sémeries et Ramousies ni celle de Solre à Maubeuge. Les voies de communications ne sont que chemins de terre, tortueux, escarpés, ravinés, que personne n’a souci d’entretenir, coupés de gués, difficiles déjà en été et totalement impraticables à la mauvaise saison. On va de Landrecies à Berlaimont par un sentier où les voitures ne peuvent s’engager ; d’Avesnelles à Sains, par un chemin de terre qui part du « Sibérie ». D’Etrœungt au Nouvion, il n’y a qu’une piste. Aux portes même d’Avesnes, les chariots s’embourbent dans des fondrières. Déjà alors, le chemin de Cartignies est réputé pour être très vieux et particulièrement difficile, hormis aux beaux jours de l’été. On voyage donc bien peu en voiture à travers le pays d’Avesnes. On circule à pied si l’on est pauvre, avec un cheval si on a le moyen de s:Cn payer un ; on transporte les marchandises sur des chariots attelés de nombreux chevaux et légèrement chargés, ou à dos d’âne, de mule, à dos d’homme. Par endroits, il faut passer à gué des rivières ou des ruisseaux car les ponts n’existent pas. L’été, on en est quitte pour un bain rafraîchissant, mais à la mauvaise saison, quand les cours d’eau sont gonflés par les pluies, les communications sont impossibles. Boulogne est alors complètement coupé de Cartignies, car entre les deux villages coule la petite Helpe qu’on ne franchit que « sur une perche » et plus d’un imprudent ou maladroit s’y est déjà noyé. Le curé d’Avesne!!e:; qui doit desservir, le dimanche, la chapelle de Waudrechies est obligé, en hiver, quand la rivière est grosse, de faire le tour par Avesnes et Guersignies parce qu’il n’y a pas de pont à Waudrechies. Faute de chemins praticables, certains villages de l’Avesnois sont presque inaccessibles pendant plusieurs mois de l’année. Vous comprenez, maintenant, Mesdames et Messieurs, toute la valeur de l’expression avesnoise « passer par les pâtures ». Revenons donc, si vous le voulez, « par les pâtures » et notre promenade sera terminée.

Vous avez bien voulu me suivre attentivement et je vous exprime mes vifs remerciements. Vous garderez, je l’espère, une impression parfaitement nette de notre pays d’Avesnes du XVIIIe siècle. Un pays en grande partie silvestre où la culture disparaît, où la pâture gagne du terrain ; un pays qui se coupe de haies, se couvre d’arbres, en un mot qui s’habille, prend le vêtement porté encore aujourd’hui. Un pays peuplé de gens actifs, honnêtes, trouvant leurs moyens d’existence à la fois dans le travail de la terre et dans le travail industriel des hommes et des femmes, où les cités n’ont d’autre importance que celle de leurs remparts, où les voies de communications, rares et difficiles, entravent le commerce et les relations extérieures ; en un mot un pays où l’on vit beaucoup replié sur soi-même.

Si je suis parvenu à vous le faire connaître d’un peu plus près, mon but est atteint, Mesdames et Messieurs. Et s’il est vrai qu’on aime d’autant plus son pays qu’on connaît mieux son histoire, je serais doublement heureux que vous l’aimiez plus encore dans l’avenir et que vous vous attachiez à lui davantage.

Société Archéologique et Historique de l’arrondissement d’Avesnes. Bulletin Annuel N ° 3 (Comptes-rendus des Séances, Excursions et Divers) Fête du Centenaire de la Société. Année 1932 Source Gallica