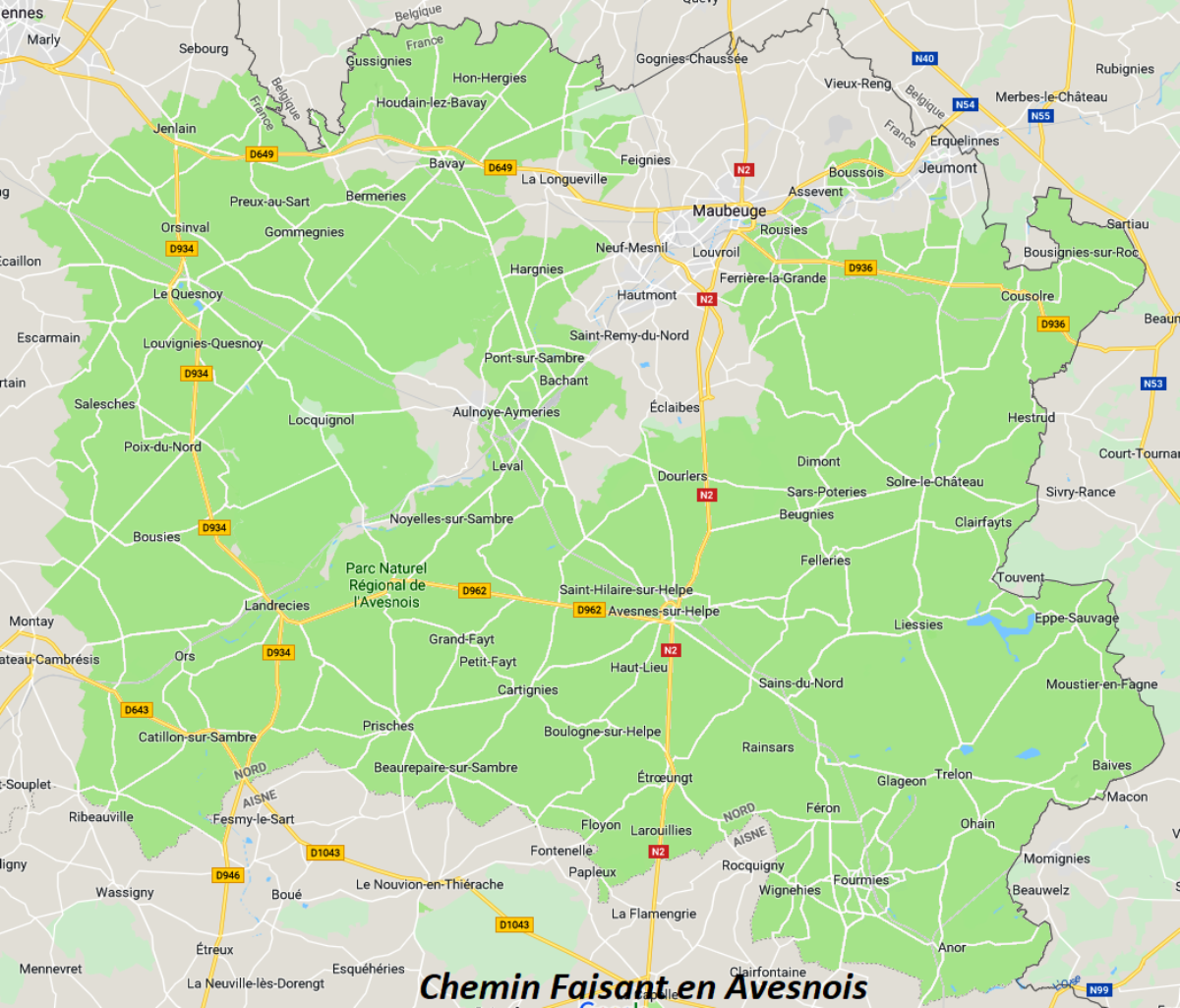

Au XVIII e siècle, la région d’Avesnes — nous entendons la contrée qui s’étend entre la Sambre et la frontière et aussi celle qui borde la rive gauche de la Sambre — est l’une des plus industrielles de France. Si d’autres régions françaises, Flandre, Picardie, Normandie, Champagne, pour ne citer que les provinces du Nord, sont aussi actives, il n’en est point, celle de Lille exceptée, où l’activité des habitants revêt des formes plus diverses.

Mais ces établissements industriels ne ressemblent en rien à ceux du XXe siècle qui se groupent, se serrent auprès de certains points géographiques, voies ferrées ou fluviales, bassins houillers, au point de constituer des agglomérations monstrueuses où s’agitent des milliers d’ouvriers. On les trouve au contraire disséminés dans les petites cités, les bourgs, les plus petits villages ; ils affectent de rechercher les campagnes plus que les villes. Ce sont des éléments industriels très humbles, petits ateliers avec quelques ouvriers, parfois un seul, dans lesquels, le machinisme n’étant encore qu’a l’état rudimentaire, le travail s’effectue à la force des bras et des outils. L’industrie de l’Avesnois, comme d’ailleurs celle de toute la France du XVIIIe siècle, est donc surtout rurale et composée d’éléments modestes. C’est l’industrie des petits métiers éparpillés.

Activité intense, activité éparpillée, telle est la caractéristique de la vie industrielle des anciens habitants de notre pays. Voyons maintenant :

1° Pourquoi la région d’Avesnes est industrielle; 2° En quoi consiste cette industrie; 3° Quels obstacles se sont opposés à son développement et pourquoi elle a disparu.

Si l’industrie a pris naissance dans la région d’Avesnes au cours des siècles passés, c’est que le paysan y était pauvre.

II est curieux de remarquer que le paysan d’autrefois s’occupe le plus activement d’industrie dans les contrées où le sol est le plus ingrat. Quand il ne peut trouver de quoi et se nourrir pour une année entière sur le lopin de terre qui s’abrite derrière sa chaumière, force lui est bien de chercher ailleurs que dans l’agriculture, c’est à dire dans le travail industriel, un complément indispensable de ressources. Ainsi sa vie, celle de sa femme et ses enfants sont conditionnées par le petit atelier qui voisine avec la grange et l’étable. Les rapports officiels des intendants sont unanimes à le constater.

Or la région d’Avesnes nourrissait mal ses habitants. Une grande partie du sol était alors perdue pour l’agriculture et l’élevage : la foret de Trélon, plus vaste qu’aujourd’hui, la Hale d’Avesnes qui s’allongeait d’Est en Ouest, entre Solre-le-Château et les bords de la Sambre et avait à certains endroits plus de deux lieues de largeur, une quantité d’autres bois, dont la haie de Cartignies, aujourd’hui disparus, en faisaient alors un pays forestier. Dans les coins écartés, le sol était maigre : dans les fonds mal irrigués, il était humide et marécageux; sur les pentes et les croupes des collines, il était trop sec ; il était en outre mal fumé parce que le paysan pauvre n’avait qu’un bétail insuffisant et que point n’était question alors d’engrais chimiques. Au total, peu de surface cultivable et peu de fertilité.

De la pauvreté de leur pays les habitants se rendaient bien compte lorsqu’ils recommandaient, en 1790, à leurs députés, de ne pas les laisser surcharger d’impôts par l’Assemblée Nationale (

Observations intéressantes pour servir d’adjonctions au cahier des doléances, demandes et remontrances du baillage d’Avesnes, 14-19 février 1790 :A. D. Nord. L. 714. dos. 10) : « Il sera très essentiel de considérer que celui (le district) d’Avesnes, composé de sa terre et de celle de Maubeuge, Barbenson, Solre-le-Château, Trélon, Etroeungt, etc., est couvert de beaucoup de broussailles, de rochers, de bruyères, et dune grande quantité de terrains presque incultes et que, par suite, les habitants se sentent de cette stérilité ; qu’il n’y a pas un douzième de terres labourables en état de germer du froment ; que ce douzième n’est susceptible d’en produire qu a force de dépenses; qu’il n’y a qu’environ deux douzièmes de bons pâturages, tant en clos qu’en prairies, qui servent à soutenir le commerce des bestiaux et de leur production : que le surplus, tant en terres qu’en gazon, est d’un produit si mince qu’il ne vaut pas plus de 2, 3. 4, 5 et bien rarement 6 livres de France de rendage ( rapport) par rasière de 80 verges à 20 pieds du Hainaut par verge; qu’enfin le levant du Hainaut, particulièrement depuis la rivière Sambre jusqu’aux Pays-Bas autrichiens et le pays de Liège, consiste en montagnes d’un quart de lieue à l’autre, ce qui rend les sommets arides et les fonds fangeux, froids, humides et par conséquent toujours ingrats.

Et ce pays pauvre, on le verra plus loin, est à l’écart des voies de transit, il est lui-même presque sans routes, tout à fait sans canaux ; il ne peut être commerçant. Les villes sont de petites places de guerre resserrées dans leurs remparts : Avesnes n’a que 2.900 habitants, Maubeuge, 5.600, Landrecies, 2.200 (A.D. Nord L 5485, décembre 1792). Leur « aisance dépend uniquement du plus ou moins de garnison » qu’elles abritent ( Cf. CAFFIAUX, op. cit. p. 298 ).

De petites cités qui végètent au milieu d’une campagne pauvre, avec des relations commerciales difficiles, tel parait le pays d’Avesnes au XVIIIe siècle. « Son sol est si peu fertile que l’industrie seule peut alimenter ses habitants » disait de sa commune la municipalité de Trélon, en 1790 ( Mémoire de la municipalité de Trélon 10 nov 1790 A. D Nord, L. 5622), et cette parole est applicable à tout le reste du pays. Ce sont les conditions naturelles qui obligent l’habitant à se livrer à l’industrie.

II

Naturellement cette industrie est en dépendance avec les produits du sous-sol. Or le sous-sol recèle du fer. II existe, sur le territoire de Trélon, une poche de minerai, une minière, très activement exploitée en surface dans la première partie du siècle. Vers 1742, le minerai superficiel étant épuisé, il faut travailler en profondeur et les eaux inondent les excavations. On instable des pompes mais les frais de l’extraction deviennent trop lourds et on doit renvoyer les ouvriers. Il eût fallu de longs et dispendieux travaux pour remettre la mine en état et personne n’osait y risquer ses capitaux. Des maîtres de forges, en 1779, se faisaient forts de rendre l’extraction possible et rémunératrice en moins de trois ans si le gouvernement voulait leur fournir un secours 100.000 livres (Ibid Cf CAFFIAUX, op cit, p 294). Le secours ne fut pas accordé, mais en 1785, !es travaux furent repris par le marquis de Mérode qui possédait un haut-fourneau aux environs. Il fit construire un vaste aqueduc souterrain pour l’écoulement des eaux de la minière; il y avait dépensé 100 000 livres en 1790, et espérait reprendre l’extraction à la fin de 1791, utilisant en attendant les restes du minerai tiré depuis longtemps et des gueuses de fer de Belgique ( Ibid., A. Nord, L. 5545. f° 22v. ). Mais il émigra au début de cette année 1791, abandonnant et la mine inachevée et les ouvriers. En 1794, un individu nommé Dépret demanda au département l’autorisation de poursuivre le travail avec les sommes provenant du séquestre des biens de la famille de Mérode ( Dépret à Groslevin, 17 floréal an 2. A. D. Nord. L. 5619 3), mais nous ne sachons pas qu’il ait été écouté.

Ce fer de Trélon avait un défaut : il était « trop acre et pas assez nerveux » suivant l’expression du temps, pour servir « aux ouvrages de fatigue », comme les bandages de roues et les ferrements de voitures. II n’était utilisable que pour la serrurerie, la fabrication des clous et autres produits similaires ( Direction des douanes de Lille au départ., 12 avril 1791. A. D. Nord, L. 1489). Le fer dur était amené du pays de Liège à l’état de gueuses qui étaient repassées a la fonderie ( Mémoire des Maîtres des forges du Hainaut, 12 avril 1791. A. D. Nord, L. 1489) ; L. 5515, f°22).

La présence du minerai de fer à Trélon et dans la Belgique autrichienne voisine de la frontière avait fait éclore dans la partie orientale de la région de l’Avesnois, bon nombre de petits établissements métallurgiques qui s’étaient échelonnés tout le long des ruisseaux et des rivières, les uns très anciens, les autres nés seulement au XVIIIe siècle : quatre hauts-fourneaux étaient en activité en 1737, ceux du Pont-de-Sains, de Féron (aux moines de Liessies), de la Galopperie (près d’Anor), et de Hayon (territoire de Trélon, au marquis de Mérode ( Correspondance Darche-Massart. A. D. Nord. C. 270). Mais ce dernier seul subsiste encore en 1790; les autres ont été transformés en forges et on les retrouvera plus loin (

H. et G. BOURGIN, op. cit, p. 327 ). De modestes usines disons plutôt des ateliers, fabriquent le fer en barres, qu’on appelait aussi le fer fendu d’où leur nom de fenderies , à Cousolre et à Jeumont ( Tableau des forges et aciéries du district d’Avesnes 13 frim II A D Nord L 5507 f° 11, L 5545 f° 22, 22 févr 1791) Une vingtaine de forges : quatre à Eppe-Sauvage (Pétition de la Municipalité d’Eppe-Sauvage 29 nov 1790 A D Nord L 5621 dos 26), une au Pont -de-Sains, une à Glageon, trois à Trélon (celle de Laudrissart, de Hayon, du Fourneau), une à Fourmies (Bas-Fourneau), cinq à Anor ( la Galopperie, forge d’Anor ou Vieille-Forge, Milourd, Neuve-Forge, la Lobiette) , une à Willies, une à Liessies (la Mothe, aux moines), une à Féron, deux à Cousolre et une à Bousignies. (A D Nord L 5619; 5545 f° 21 v 22, L 1497). A l’exception de cette dernière qui produisait du fer en plaques, toutes les autres travaillaient le fer en barres et employaient par conséquent la matière première venue d’au delà de la frontière. Leur combustible était le bois, exclusivement.

Chacun de ces établissements n’occupaient guère que six ou huit ouvriers forgerons, mais autour de ceux-ci, plus ou moins près de l’atelier, s’agitaient une cinquantaine d’autres travailleurs, bûcherons pour abattre les arbres des forêts, charbonniers pour préparer le charbon de bois, voituriers pour le transport du combustible, des gueuses, des fers fabriqués (Pétition de la Municipalité d’Eppe-Sauvage 29 nov 1790 A D Nord L 5621 dos 26), etc… Quel salaire recevaient-ils ? Les documents ne permettent pas de préciser.

Çà et là, à côté des forges, se sort parfois installées des platineries qui produisent de la tôle et du fer en feuilles : deux à Cousolre, trois à Villers-Sire-Nicole, une à Jeumont, avec chacune une demi-douzaine d’ouvriers. A Maubeuge, une clouterie-platinerie-quincaillerie, l’établissement métallurgique de beaucoup le plus important de la région, fait travailler 500 ouvriers, dont quarante habitent en ville et les autres dans les villages voisins, qui on presque tous un atelier à leur domicile, viennent chercher à l’usine la matière première et y rapportent le produit fabriqué. Une masse de fer d’un poids de 900.000 livres est amenée pour elle chaque année du comte de Namur, de la Suède et de la Russie (requête de Massart 16 mars 1791 A D Nord L 1497) ; Vibert au départ 2 janv 1792 L 1500). Aux portes mêmes de Maubeuge, mais sur le territoire de Ferrière-la-Grande, fonctionne depuis 1794, une manufacture royale d’armes comptant elle aussi 500 ouvriers à domicile, fournissant annuellement aux troupes françaises et aux civils plus de 20.000 fusils et rapportant 270.000 livres. Elle aussi fait venir la matière première du pays de Liège et de Namur (A D Nord L 5545 f° 24v)

Ce n’était ni vers la France ni vers les Pays-Bas que pouvaient s’écouler tous ces produits métallurgiques, fers en barres ou en plaques, articles divers de serrurerie, ustensiles de ménage, etc… Les Pays-Bas n’avaient que faire de nos articles : ils en fabriquaient plus que nous et à meilleur marché ; leurs établissements étaient plus prospères que les nôtres. Quant à la France, elle avait eu soin de maintenir, entre le Hainaut devenu français en 1668 et la Picardie, les anciennes barrières douanières qui depuis la conquête n’avaient plus de raison d’être, lui coupant tout trafic vers le sud et ne lui laissant de débouché commercial que vers la Flandre et le Cambrésis. C’est donc de ce seul côté que les fabricants du pays d’Avesnes peuvent vendre leurs marchandises et ils les mènent à Cambrai, à Valenciennes et à Lille (C.f. CAFFIAUX, op. cit. p 298 ).

Au lieu de se tenir à proximité de la frontière belge, comme l’industrie métallurgique, l’industrie textile s’est au contraire répandue davantage dans les villes et les villages du pays tout entier et elle occupe par conséquent un plus grand nombre de bras. Filer et tisser la laine des moutons de l’Avesnois et du pays voisin de Namur est l’occupation des paysannes et même des paysans en presque toutes les paroisses. Aux environs de Solre-le-Château, par exemple, 400 ouvriers des deux sexes en filent à peu près 100.000 livres. Une partie de cette laine filée, retordue à Avesnes et à Fourmies ( (C.f. CAFFIAUX, op. cit. p 316), est tissée dans les petits ateliers des villes et des bourgs. On en fait des étoffes grossières appelées serges et casées : à Avesnes, en 1779, 8 métiers et 80 personnel en fabriquent annuellement 400 pièces d’une valeur totale de 28.000 livres ( C.f. CAFFIAUX, op. cit. p 325) ; dans le pays de Solre, 50 métiers et 500 ouvriers en fournissent 3.000 pièces estimées 210.000 livres parfois même 300.000 ; dans celui de Maubeuge, 250 tisseurs avec 12 métiers en produisent 1100 pièces pour 72 000 livres (A D Nord L 5545 f° 16-17); Etroeungt a 6 métiers (Municipalité d’Etroeungt au départ 30 pluviôse an 3, 18 Fév 1795 A D Nord L 1407). Comme les produits métallurgiques et pour les mêmes raisons, ces serges et ces casées prennent presque toutes le chemin de la Flandre et du Cambrésis.

Une autre partie de la laine filée dans les campagnes est utilisée pour la fabrication des bas. Avesnes possède 2 métiers qui donnent chacun 9 paires de bas par semaine, à 30 sous la paire; à Trélon et dans les villages voisins, 150 ouvriers en confectionnent plus de 80.000 paires chaque année; de la ville et des environs de Solre-le-Château, sont lancées sur les marchés 160 000 paires de bas d’une valeur de 240.000 livres, produit du travail de 800 ouvrières et de 250 métiers. On y tricote aussi de gros gants appelés mouffes à 20 sous la paire ( CAFFIAUX op cit p 327-328).

En même temps que la laine, les paysans filent le coton « venu des Iles et de Marseille » ; ils en font des bas et des flanelles, pour une somme de 21.000 livres ( BONNASSIEUX et LELONG Inventaires et procès-verbaux du Conseil du Commerce, Paris,1900 P 443 b). Sur cette industrie du coton, nos renseignements sont très succincts comme d’ailleurs sur celle de la toile que fabriquent, dans le canton de Prisches, une cinquantaine de tisserands à domicile (A D Nord L 5545 f° 16-17).

Ces étoffes, ces toiles, ces fils étaient en grande partie blanchis par les Fourmisiens qui étaient allés en Hollande s’initier aux méthodes de blanchissage et réussissaient presque aussi bien que les Valenciennois, si réputés pour leur savoir-faire (CAFFIAUX op cit p 363).

Pour ne rien omettre, il convient de mentionner aussi une petite fabrique de chapeaux, à Avesnes. Elle appartenait à un maître fabricant, aidé d’un seul ouvrier, qui faisait pour 22.000 livres d’affaires avec les 800 chapeaux qu’il vendait à ses compatriotes (CAFFIAUX op cit p 335).

Travail du fer, travail de la laine, telles sont indiscutablement les occupations principales des anciens habitants de la région d’Avesnes, particulièrement autour de Solre et de Trélon : c’est là que se trouve le minerai de fer et que les matières premières de Belgique arrivent le plus facilement, mais c’est là aussi que le sol est le plus pauvre et le plus plus couvert de forêts : double raison pour que les paysans y soient en même temps des artisans.

Outre ces industries qui ont totalement disparu, d’autres moins répandues, étaient aussi très actives et subsistent encore aujourd’hui, au moins partiellement. La fabrication des poteries de terre existe dès le XVII e siècle, non seulement à Sars-Poteries qui expédie ses produits jusqu’à Paris,mais aussi à Ferrière-la-Grande qui envoie les siens dans les Pays-Bas autrichiens et même, par Dunkerque, jusqu’en Amérique (Ibid p 265 p 331).

Il y a des verriers à Fourmies (verrerie du Houy, 34 ouvriers) qui écoulent leurs gros verres blancs dans le Soissonnais; il y en a davantage à Anor (190 ouvriers) qui produisent glaces et vitres communes, verres de table et environ 350.000 bouteilles expédiées surtout vers Reims. Faute de charbon, les fourneaux des verreries étaient eux aussi chauffés au bois : l’usine d’Anor en consommait 900 cordes par an, celle de Fourmies 1100 que 120 bûcherons préparaient dans les forêts voisines au cours de l’hiver (Ibid p 303 p 305).

D’anciennes marbreries étaient encore prospères à Trélon, à Wallers et à Cousolre (Mém de la munic de Trélon 10 nov 1790 A.D. Nord L 56223).

Enfin des tanneries étaient disséminées dans les petites cités : à Solre-le-Château, une trentaine d’ouvriers repartis en plusieurs établissements préparaient en 1790, 14.908. peaux ; Avesnes en travaillait 2.388 et Maubeuge 2.076.

Dans les villes, les petits bourgeois rivalisent donc avec les paysans des villages égaillés par les prairies et les forêts : les uns et les autres fondent le minerai de fer, martèlent l’enclume, tissent la laine filée par les femmes, polissent le marbre, soufflent le verre, abattent les arbres,préparent le charbon de bois, tannent les peaux du bétail élevé dans le pays. L’été, les villageois se livrent aux travaux de la fenaison et de la moisson. Voila le tableau de l’activité industrielle des habitants de l’Avesnois au XVIIIe siècle, harmonisée aux avantages et aux exigences du sol. Comme dans les autres régions françaises, c’est bien l’industrie des petits ateliers éparpillés, en un mot l’industrie rurale.

III

Elle eut prospéré si elle avait été favorisée par les conditions économiques. Or elle n’a pas été secondée par la nature et elle a été contrariée par les événements.

Quel n’eut pas été son essor si le pays avait possédé de la houille ! On s’était imagine, au XVIII e siècle, que le sous-sol en recelait à une petite profondeur et l’on s’était mis à faire de nombreux sondages : en 1735, en 1756 et en 1771, aux environs du Quesnoy ; en 1772, à Obies, en 1775,à Glageon (Couplevoie), à Trélon, à Jeumont, à Aulnoye, à Sassegnies, à Landrecies, à Saint-Rémi-Chaussée ; en 1782, Aulnoye encore et, en 1783, encore à Saint-Rémi. En ces deux dernières localités et à Glageon, les chercheurs avaient trouvé des veines, avaient été transportés d’allégresse et fait chanter des Te Deum, puis en étaient restés là. Tout le monde fut intrigué de leur inaction inexplicable après des débuts si engageants. Des gens qui se disaient bien informés contèrent que les entrepreneurs s’étaient trouvés à court d’argent et que l »extraction eut été trop coûteuse ; d’autres que l’exploitation était empêchée par une coalition des marchands de charbon désireux de maintenir les prix élevés du combustible ( Projet du district d’Avesnes contre la mendicité, 1791. A. D. Nord, L. 481, n* 9. CAFFIAUX, op. cit., p. 347. ). Mais dans ces racontars, où est la vérité ?

II parait certain que les sondages de Saint-Rémi ont fait rencontrer une veinule de houille. En 1786, le 16 mai, un habitant de Maroilles, Deulin, obtient du Conseil royal l’autorisation d’exploiter « seul pendant vingt ans les mines qui ont été découvertes à Saint-Rémi ». Ce privilège n’eut d’autre effet que de procurer à Deulin l’occasion d’engloutir tout son avoir dans la fosse qu’il faisait approfondir. La veine épuisée, il continua de creuser et se trouva, en 1792, à bout de ressources, obligé de quémander un secours au département ( A. D. Nord. L. 549o, f° 26 ; 5563). Rien ne dit qu’il l’obtint et de guerre lasse sans doute, il abandonna ses recherches qui l’avaient ruiné.

A Glageon, en 1776, un individu nommé Puissant avait aussi « fait enfoncer une fouille» et découvert un excellent combustible, mais il était décédé presque aussitôt ; le trou du charbon avait été recouvert et était encore à l’abandon en 1790 ( A. D. Nord, L. 5545, f° 24 v-25, Tableau des mines de charbon existant dans le district d’Avesnes, 13 frim. an 2 (A. D. Nord, L. 5597, f° 10v). D autre part, à Trélon, un habitant qui approfondissait une minière de fer en 1750, avait mis à jour « une espèce de houille qui brûlait bien ». Mais lui aussi avait trépassé, laissant les travaux en suspens. En 1785, lorsque le marquis de Mérode fit commencer l’aqueduc dont nous avons parlé plus haut, les ouvriers rencontrèrent encore « les indices d’une terre houille qui brûlait sans flamener ». C’était la troisième découverte en l’espace de trente-cinq ans. On comprend que les habitants après avoir vu et mis à l’épreuve le combustible, se soient obstinés à croire en la richesse immense de leurs pays et désiré que le puits commencé à Trélon fut approfondi. « Si on parvient à le perfectionner, écrivait le district d’Avesnes en 1791, les forges y trouveront l’avantage de se procurer sans beaucoup de frais la houille qui leur est nécessaire ». Et à propos de la mine de Glageon : « il est prouvé que cette mine est de bonne qualité et qu’elle serait abondante si elle était suivie » ( A. D. Nord, L. 5545, P 22 V, f° 24,25. ). Mais qui se chargerait de la suivre ? Le marquis avait émigré au début de 1791. Au mois d’Avril de cette même année, le receveur de la régie de Trélon, Walkiers, se hasarda à courir l’aventure : il obtint de l’intendant du Hainaut le privilège exclusif de « fouiller dans les entrailles de la terre pour la découverte du charbon de terre » à Trélon et à quatre lieues de distance ( Requête de Walkiers, 2 nov. 1790 A.D. Nord, L. 383, n° 86; L. 5562, f° 11 v-12 ; 5488, f° 3o). Nous ne sachons pas qu’il ait mieux réussi que Deulin à Saint-Rémi.

En dépit des apparences prometteuses, le sous-sol avesnois n’avait décidément pas été doté de charbon par la nature; et ce fut tans pis pour l’industrie, qui d’ailleurs souffrait aussi du manque de moyens de communications.

En ce pays montueux et difficile , les routes étaient rares au XVIII e siècle. Une seule le traversait du Nord au Sud, celle de Maubeuge à La Capelle par Avesnes, pavée en 1739 de Maubeuge Larouillies (CAFFIAUX op cit p 274)• Comme toutes les autres routes, elle était fermée en plusieurs endroits: à Beaufort et Mont-Dourlers notamment, par des barrières qu’on ne pouvait franchir qu’en payant des droits et qui restaient closes obstinément à la mauvaise saison ( A. D. Nord. L. registre 142, f » 74-75 ; 141, n° 12. ). Partout ailleurs, des chemins de terre plus ou moins tortueux, escarpés et ravinés, coupés de gués, difficiles à la belle saison, totalement impraticable par le dégel et par la pluie ( A. D. Nord, L. 481, n° 2.). Le canal de la Sambre à l’Oise, commencé en 1781, n’est pas achève en 1799 (Ibid). La route de Landrecies à Avesnes n’est commencée qu’en 1783 ( Regist. des délibérations du départ., 28 févr. 1793 A. D. Nord. L. 107, f° 192v-193) ) ; de Landrecies à Berlaimont, il n’existe en 1791 qu’un petit sentier dans lequel les voitures ne peuvent s’engager ( C’est Rochambeau qui, voulant établir en 1791 un camp de 40.000 hommes à Berlaimont, fit construire cette route de Landrecies à Berlaimont par le Sarbaras. II y employa 250 chasseurs du Gevaudan. A. D. Nord, L. 11 1, 1′ 75). ; Etroeungt n’est réuni au Nouvion que par une piste ( A. D. Nord. L. 107, f° 194 v) ; aux portes même d’Avesnes, les chariots s’empêtrent dans des fondrières ( A. D. Nord. L. 123,f° 239 ). Le canton de Trélon, le plus industriel peut-titre, est encore a peu près isolé du reste du district en 1790. On a bien six ans auparavant, au temps de l’intendant Sénac de Meilhan, adjugé à des entrepreneurs la construction d’une large route en gravier depuis Avesnes jusqu’à la frontière belge par Trélon, mais les travaux se sont bornés à presque rien : on a édifié quelques ponts sur les ruisseaux ; on a fait quelques déblaiements et des amoncellements de cailloux qui reposent encore sur les champs et les près voisins. L’ancien chemin, l’unique, est si dégradé qu’au cours de l’hiver 1790-1791, on ne peut charger les voitures attelées de huit ou dix chevaux que de 1500 livres au plus, sous peine de rester embourbé.(En mai 1812, la route d’Avesnes à Chimai n’est pas encore ouverte : le département, qui manque d’argent, préfère entreprendre celle d’Avesnes à Philippeville par Solre-le-Château qui coûtera beaucoup moins cher. C’est seulement en 1831 que le Conseil d arrondissement d’Avesnes propose la construction des routes de Berlaimont à Avesnes ; de Maroilles à Maubeuge avec embranchement sur Hachette ; d’Avesnes à Willies ; de Glageon à Hirson ; de Solre-le-Château à Ferrière-la-Grande ; d’Etroeungt aux Fayts. La dépense totale est estimée à 500.000 francs. Le 3 août 1833, le Conseil général vote les crédits de la route Solre-le-Château-Maubeuge, et le 18 juillet 1834, ceux de la route Berlaimont-Le Quesnoy par le Sarbaras. (A. D. Nord, 2/6, f° 46, 131 ; 2/17, f° 198 ; 2/ 2/23, f° 209).

La plupart des villages sont inaccessibles aux véhicules pendant six mois de l’année (A. D. Nord. L. 5547, f° 20 V-21 ). Les transports sont effectués à dos d’âne, de mule ou à dos d’homme. Et c’est au fonds de ce pays perdu que s’ étaient fixées les industries du fer et du verre pour être à proximité de la matière première et aussi parce que le gouvernement royal, estimant que ces industries consommaient trop de bois, les avait reléguées, par arrêt du 9 août, 1723, bien loin des voies navigables et des routes, afin qu’elles ne pussent utiliser que les bois dont l’exportation était impossible (CAFFIAUX op cit p 304). Ainsi dépourvues de routes et de voies navigables, quel essor pouvaient prendre les industries du pays d’Avesnes?

Une autre entrave encore : la concurrence étrangère, qui fut dommageable à toutes les industries avesnoises à la fin de l’Ancien régime. Les marbreries virent leurs produits supplantés par ceux des marbreries étrangères où l’exploitation était plus facile et dont le marbre était à la mode : celle de Trélon ne gardait plus, en 1789, que des sculpteurs et des polisseurs ; celle de Wallers ferma ses portes.. Les verreries de Fourmies et d’Anor se virent privées d’une partie de leurs débouchés lorsque les établissements rivaux de l’étranger, même de l’Allemagne, furent autorisées par le pouvoir royal à amener leurs verres et leurs glaces à Lille, à Valenciennes et à Dunkerque ; elles furent réduites au chômage pendant une partie de l’année. A leur tour, les fabriques de casées eurent à lutter, et avec désavantage, contre les casées de Thuin qui étaient moins chères. Pour les protéger, le gouvernement royal soumit les étoffes étrangères à un droit de douane, mais, les frontières étant mal gardées, il ouvrit ainsi la porte à la fraude et ses mesures protectrices furent inefficaces. (CAFFIAUX op cit p 324).

Inefficaces aussi, et pour la même raison, ses efforts pour défendre la métallurgie. En 1759, les fabriques de clous jusque là prospères, avaient dû augmenter leurs produits de dix pour cent par suite d’une augmentation correspondante prélevée par le gouvernement liégeois sur les gueuses exportées. Du même coup, elles virent les clous de Liège et de Namur vendus à meilleur compte que les leurs sur les marchés français.

Afin d’écarter cette fâcheuse concurrence, les propriétaires d’une clouterie récemment installée à Marly près de Valenciennes, qui avaient de hautes relations, firent frapper tous les clous étrangers d’un droit prohibitif, mesure excellente si les frontières avaient été surveillées mais qui fut funeste parce que les douaniers ne gardaient rien. Tout le long de la frontière, depuis Hirson jusqu’à Charleville, à Saint-Michel, à Neuville, à Marquenoise, les contrebandiers transportèrent à travers bois leurs nombreux ballots de clous à bon marche, au grand préjudice des clouteries du pays d’Avesnes qui commencèrent à végéter ( Mem des maîtres de forges du district d’Avesnes, sans date. A. D. Nord, L. 1497 ; 5545, f° 23. Cf. CAFFIAUX, op. cit., p. 297. ). Puis vint le tour des forgerons que la concurrence étrangère obligea à diminuer leur production. Quelques uns même renoncèrent à travailler. Vers 1770, les quatre maîtres de forge d’Eppe-Sauvage fermèrent leur petit atelier et ce fut la ruine du village ou presque tous les hommes étaient batteurs de fer, ou voituriers, ou bûcherons, ou « faiseurs de charbon ». Deux cents d’entre eux perdirent leur gagne-pain : les uns s’en allèrent au loin chercher de l’ouvrage, d’autres abandonnèrent le métier et s’embauchèrent comme ouvriers agricoles, faucheurs, faneurs, résignés à « gagner de très petites journées encore que très rarement », jusqu’au jour où, devenus de pauvres hères, ils s’expatrièrent à leur tour. Et ainsi, en chacune des dernières années de l’Ancien régime, la petite paroisse vit s’éloigner quelques uns de ses habitants devenus des sans-travail ( Pétition de la munic. d’Eppe-Sauvage, 27 nov. 1790. A. D. Nord, L 5621, dos. 26 ).

Tous ces établissements industriels, déjà fortement ébranlés dans le dernier tiers du XVIII e siècle’ s’écroulèrent pendant la Révolution. La Constituante porta aux métallurgistes un coup très sensible en frappant les gueuses étrangères d’un droit de treize sous au quintal (22 mars 1790), droit qu elle réduisit d’ailleurs de moitié aux cris d’alarme poussés par les fabricants (9 octobre 1790) ( Décret du 26 oct. 1790, placard ; Départ. au distr. d’Avesnes, 14 avril 1791. Direct des douanes de Lille au départ.. 12 avril 1791 AD Nord L 4489). En même temps, le trouble politique s’aggravant sans cesse, la vie économique fut suspendue ; les laines étrangères, à plus raison le coton, n’arrivèrent plus et les ouvriers textiles ralentirent puis arrêtèrent leurs métiers. Solre-le-Château n’a plus en 1790, que trente-quatre métiers en activité au lieu de cinquante (CAFFIAUX op cit p 326-329) ; Avesnes a laisse tomber de moitie sa production de casées et de serges, Maubeuge des deux tiers et Trélon des trois cinquièmes. En 1791, Avesnes n’a même plus que deux ateliers avec six tisseurs (A D Nord 5545 f° 16-17). Et à mesure que s’éteignent aussi les feux des industries métallurgiques, le commerce du bois s’assoupit ( Mém.de la munic de Trélon 10 nov 1790 A D Nord L 5622). C’est le chômage ! Les enrôlements de 1792, la conscription de 1793, le manque de numéraire accentuent encore la crise (A D Nord L 5597 f°11), mais le coup de grâce, c’est l’invasion.

En 1793, l’ennemi qui bloquait Maubeuge arriva aux portes d’Avesnes. Rejeté sur la rive gauche de la Sambre après Wattignies, iL s’y maintint pendant l’hiver et, au printemps, prit Landrecies, poussa jusqu’au Nouvion et dévasta la vallée de la petite Helpe en même temps qu’il razziait les-cantons si industriels de Maubeuge, de Solre et de Trélon. On sait quels ravages entraînait avec soi l’occupation d’un pays par l’ennemi et même par les troupes amies : forges, ateliers textiles de tout genre, verreries, tanneries,. tout fut pille par l’ennemi ou abandonnée par les habitants ( A D Nord L 5597 f°11 ). Avec la disette qui suivit la libération du territoire, et qui dura deux ans (1794-1796), dans le district d’Avesnes qui fut le plus éprouvé de la région du Nord parce qu’il était le plus dépourvu de céréales, les derniers ouvriers refusèrent de travailler, faute de pain et s’expatrièrent avec une foule de paysans et de bourgeois pour trouver des vivres ( District à Gossuin 22 pluviose an 3 A D Nord L 5590 f° 80v). A cette époque de famine et de misère, où le pain manquait au point que le district d’Avesnes déclarait que « la mort attendait les habitants des villes et des trois. quarts des cornmunes », où les hommes étaient en réquisition permanents avec quelques rares chevaux échappés aux rafles opérées par les Autrichiens et surtout par les Français, pouvait-il encore être question de prospérité industrielle et commerciale.

Ainsi donc tous les éléments de cette petite industrie rurale, épars jusque dans le moindre village, qui avaient pris naissance dans le pays d’Avesnes par la force même des conditions naturelles et s’étaient développées autant que l’avaient permis les conditions économiques du XVIIIe siècle, tous sombrèrent dans la tourmente révolutionnaire. L’industrie se releva-t-elle ensuite et dans quelle mesure ? Quelles furent ses vicissitudes jusqu’au jour où elle fut définitivement écrasée par le machinisme du XIXe siècle, il serait intéressant de le rechercher. Abbé J. PETER, Docteur es-Lettres.