Il est intéressant de se poser la question de savoir comment se divertissaient nos aïeux durant ces deux siècles qui encadrent la Révolution française de 1789, tant sous l’Ancien Régime que lors des régimes politiques successifs.

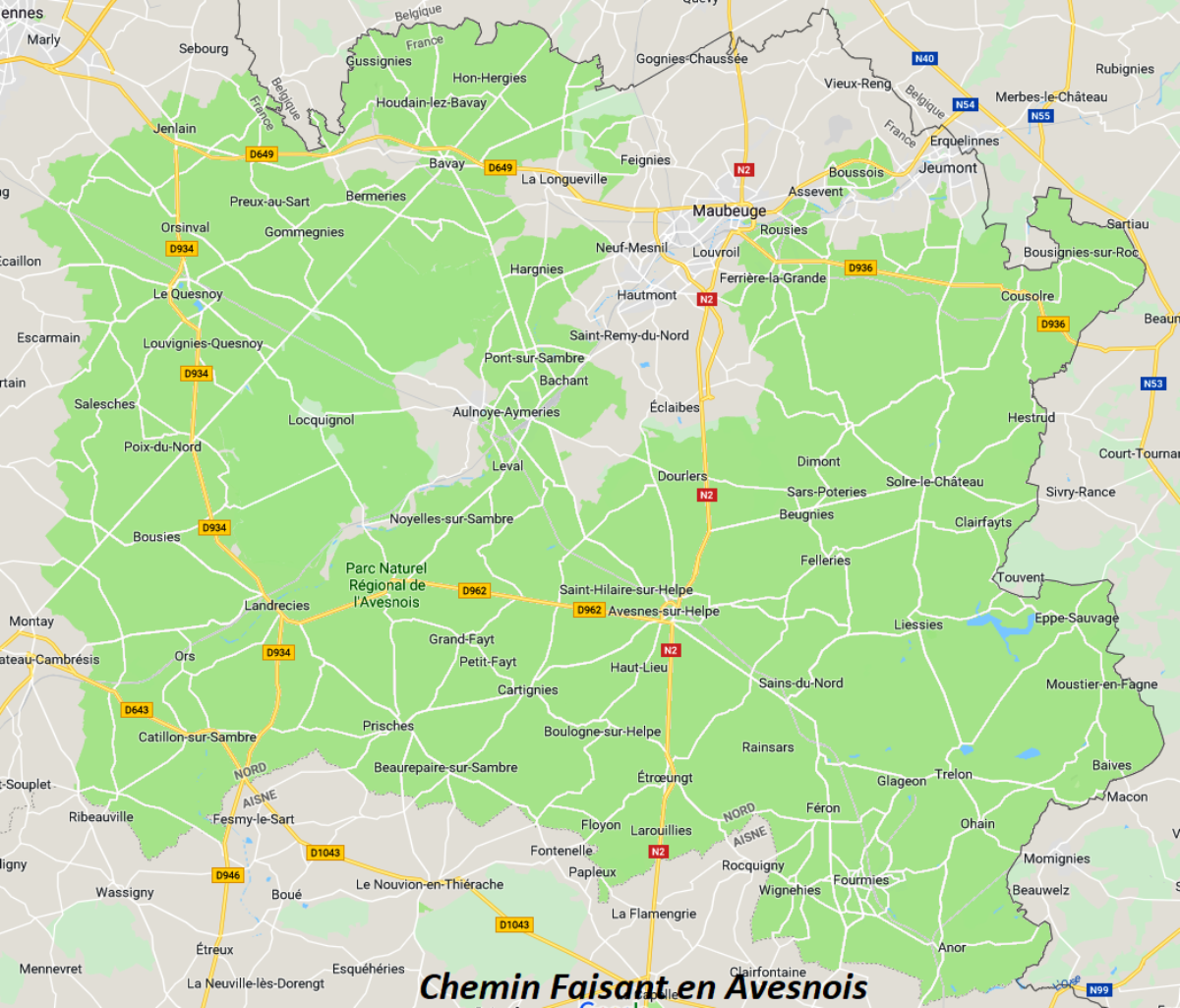

A la création du district d’Avesnes en 1793, les privilèges de la noblesse et du clergé ayant été pourtant abolis, la vie quotidienne de nos ancêtres évolua peu jusque sous l’Empire. Ceux-ci étaient majoritairement des paysans dont plus de la moitié était des journaliers. Leurs conditions de vie étaient difficiles et leurs situations financières souvent précaires. A partir de la seconde moitié du XIX e siècle, notre région jusqu’alors exclusivement rurale connut de sérieux changements avec l’essor industriel, l’apparition de véritables villes et l’émergence du monde ouvrier.

Quels sont alors dans ce contexte historique les divertissements de nos ancêtres et l’évolution de leurs distractions au fil du temps ? Les fêtes étaient un temps exceptionnel dans leur vie routinière. Suivre l’histoire de leurs réjouissances permettra peut-être d’imaginer d’avantage leur tempérament. Ne dit-on pas que les divertissements d’un peuple sont l’expression de son caractère.

PRÉAMBULE : LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE JUSTICE POPULAIRE

- Dans chaque paroisse, les célibataires des deux sexes formaient une association fraternelle qui avait ses règles et à la tête de laquelle il y avait un et une capitaine.

Annuellement, garçons d’une part, filles de l’autre, se réunissaient dans un cabaret et chaque groupe élisait un chef de son sexe, un capitaine, chargé d’organiser les bals, de recevoir les cotisations et de rendre les comptes. De nos jours encore les membres des associations de jeunesse élisent un président et une présidente. Il pouvait y avoir des variantes à l’élection de ce capitaine : ainsi à Dourlers lorsqu’un jeune homme voulait obtenir la place, on assemblait la compagnie, les étendards étaient déployés et au roulement du tambour on faisait une espèce d’adjudication de la place de capitaine, laquelle s’attribuait à celui qui promettait de payer le plus grand nombre de pots de bière.

Pour faire partie de cette association, le récipiendaire en était quitte également avec quelques pots de bière. A Dompierre, on voyait avant la Révolution, sur l’emplacement de l’ancien cimetière, une pierre très ancienne, nommée la pierre Détombe (ou des Tombes). Le lundi de Pâques, les jeunes gens qui, ayant atteint l’âge de dix-huit ans, désiraient se faire agréger dans la jeunesse du village, devaient se tenir debout sur cette pierre et la tête découverte, pour entendre lire le règlement prescrit pour se comporter avec honneur et probité. Ils faisaient serment de l’observer fidèlement et payaient un lot (deux litres) de bière. A Sars-Poteries, au sommet de la Pierre de Dessus Bise dans un trou pratiqué à cet effet, on plaçait le drapeau de la jeunesse en temps de fête. Pour être admis dans la corporation et prendre part aux divertissements publics, chaque adolescent devait uriner sur la pierre. A Dourlers, lorsqu’un garçon atteignait l’âge de puberté et qu’il voulait rejoindre la société des jeunes hommes, il se présentait et il témoignait son désir au capitaine. Celui-ci convoquait alors la compagnie qui conduisait le néophyte au cabaret où il payait amplement à boire. Après quoi on lui attachait une cheville à la ceinture de son pantalon, cette cheville représentant le bouton; on le promenait ainsi par tout le village, avec le drapeau et la musique pour faire connaitre qu’il avait payé son entrée dans la société.

Ces associations avaient pour principale activité l’organisation des fêtes et notamment celle des ducasses.

- A coté de ces Sociétés de jeunesse lesquelles, en matière matrimoniale et nuptiale se montraient jalouses de certaines prérogatives traditionnelles, il existait dans nos villages des institutions de justice populaire qui, au nom de l’opinion publique prononçaient des arrêts et appliquaient des sanctions contre ceux qui offensaient les bonnes mœurs, les traditions, la bienséance. Dans certaines communes fonctionnait ce qu’on appelait la Basse-Loi sorte de tribunal composé d’un grand-juge assisté de conseillers rapporteurs pris généralement dans les localités voisines. Cette cour prononçait des arrêts sans appel contre les ivrognes, les libertins, les polissons, les malpropres, voire même les gens d’une originalité excessive. Ces sanctions consistaient en punitions plus ou moins drôlatiques et burlesques. Personne n’eut osé se soustraire aux conséquences de ces redoutables verdicts. Les amendes étaient toujours payées immédiatement et sans murmure. Elles étaient employées en divertissements pour tous.

Le Régiment manant était une sorte de compagnie composée de tous les habitants aisés du village qui s’étaient arrogé le droit de procéder à des manifestations réprobatives envers ceux qu’ils jugeaient passibles d’un reproche quelconque. Ce régiment avait son règlement et ses attributions bien définis. Chaque cavalier devait posséder un âne sur lequel il assistait aux réunions provoquées par le colonel. Celui-ci passait sa troupe en revue, puis, enseigne déployée on se rendait devant la maison du coupable. Ce dernier était obligé à comparaitre et devant le régiment assemblé il recevait une sérieuse admonestation morale.

Ces institutions empiétaient évidemment sur les attributions du corps municipal et de la justice officielle, mais presque toujours, leurs officiers étaient des notables ou des magistrats communaux ce qui explique pourquoi elles ont pu pendant si longtemps persister sans provoquer ni réclamations ni récriminations. Cette justice populaire s’exerçait aussi sans l’intervention d’aucune institution spéciale, par le simple jeu d’un usage traditionnel très ancien.

LES DUCASSES

Le village avait deux fêtes patronales, l’une au printemps été, l’autre au début de l’automne. C’étaient les ducasses, ainsi appelées parce qu’elles avaient lieu le jour anniversaire de la dédicace de l’église, c’est-à-dire des saints auxquels elle était consacrée. Aux XVIII et XIX e siècles la jeunesse était à l’initiative de ces ducasses mais aussi en certains endroits des kermesses qui étaient des foires patronales, à la fois foires et pèlerinages.

Le samedi, veille de la ducasse, un tambour ou une trompe parcourait les rues pour annoncer la fête. Le dimanche matin, la jeunesse se rendait cérémonieusement à l’église, précédée de ses drapeaux. L’office religieux était accompagné de la musique des instrumentistes : serpents qui deviendront des ophicléides à partir de 1820 (instruments à vents de la famille des cuivres), tambours, flageolets (flutes à un, deux ou trois tuyaux). Après les vêpres, le cortège se reformait, musique et drapeaux en tête, en saluant le mayeur, les échevins, le seigneur, le bailli et le curé. Le bal commençait après ces aubades.

Le lundi matin, était célébrée une messe chantée à l’intention des célibataires défunts, à l’issue de laquelle les garçons et les filles parcouraient le village, s’arrêtant à chaque cabaret pour danser et vider quelques pots. Ils terminaient alors dans l’après-midi leurs tournées sur la place publique. Au soir tombant les danses reprenaient pour quelques heures. Après des libations abondantes, le bal était régulièrement le théâtre de pugilats nécessitant parfois l’intervention des hommes de la maréchaussée ou de quelques soldats de la garnison voisine.

Dans certains villages comme à Maroilles par exemple on voyait sur la place le jour de la ducasse un manège de quatre chevaux de bois. « Les cavaliers concourent pour le prix, qui sans doute est réservé à celui qui perd la tête le dernier. C’est le jeu de la bague, qui est pour moi une nouveauté. Il s’agit pour le cavalier de passer un fleuret à travers une bague suspendue à une hauteur convenable sur son passage » (récit de l’abbé de Feller en 1776). Ce divertissement avec de vrais chevaux est connu des Romains, et pratiqué lors des tournois au Moyen âge, et, dans les carrousels qui eurent lieu sous le règne de Louis XIV. Le jeu de la bague restera pratiqué sur la place Verte tout au long du XIXe siècle. De nos jours les manèges pour enfants disposent d’un pompon qui permet à celui ou à celle qui l’attrape d’avoir un tour de manège supplémentaire gratuit.

LE RACCROC

Le mardi ou plus souvent le dimanche suivant, c’était le tour des demoiselles de rendre les politesses reçues précédemment, d’offrir des violons et des rafraîchissements : c’était le Raccroc. Celui-ci avait également lieu le jour de la Sainte-Catherine. Les filles invitaient les garçons à danser et payaient la musique et les boissons.

Les deux sexes traitaient donc d’égal à égal, la surveillance des parents se faisait peu ou point sentir, chacun ou chacune avait le sentiment du devoir, le souci de son honneur, la recherche de l’estime publique.

LES BALS CHAMPÊTRES

Jusqu’à la Révolution, les bals étaient principalement réservés à la noblesse et à l’aristocratie et, nous l’avons vu, seule la jeunesse du Peuple organisait des bals lors de certaines fêtes comme lors des ducasses. Nos ainés aimaient cependant danser et comme nous le verrons plus tard ils le faisaient notamment à l’occasion du béhourdi de la Saint Jean : on dansait une ronde ou le rigaudon, danse en rond par couple d’un pas qui se faisait à la même place. La jambe agitait la hanche et la brisait tout de suite. Les deux pieds étant à terre, on pliait puis on se relevait en sautant. Ce goût pour la danse était ancien et avait sans doute à l’origine une portée plus rituelle. Dans son Histoire d’Avesnes, Isidore Lebeau écrit en effet : « La foule, naturellement routinière, continua… de danser en rond devant l’image du patron ou de la patronne de chaque rue, le soir de sa fête et durant la neuvaine ». De fait, chaque rue d’Avesnes avait son patron dans une niche.

Sous la Révolution, les fêtes civiques se clôturaient évidemment par un bal. Mais une rupture assez nette apparut à partir de l’Empire par rapport à l’Ancien Régime. Le bal devint la principale attraction de la ducasse devenue profane. D’avril à octobre les amateurs de danse pouvaient se livrer à leur divertissement favori; chaque semaine une localité différente organisait sa ducasse, créant ainsi une émulation entre villages qui disposaient depuis longtemps de places plantées d’arbres. Cette émulation provoqua l’abandon des danses traditionnelles entre 1830 et 1840 comme par exemple les rigaudons et par conséquent une évolution dans la composition des orchestres, les ménestriers (violonistes le plus souvent) cédant la place à des orchestres comprenant plusieurs instruments notamment à vent.

Dans les villes des espaces publics ou privés furent affectés à la danse. Ainsi à Avesnes, l’Hôtel de Ville construit en 1757 était équipé d’une salle de bal pourvue d’une galerie pour les musiciens. En 1837, cette salle pour le bal de la Sainte-Catherine accueillit quatre-vingt danseurs entre 7 h 30 du soir et 3 heures du matin. Les cabarets proposaient aussi des bals comme l’auberge de Tivoli et celle des Trois Pignons et se situaient hors des remparts, donc libres d’octroi. De même les glacis des fortifications d’Avesnes furent aménagés en 1813 avec la « Rotonde », piste de danse circulaire à laquelle menaient des allées plantées et bordée sur un côté d’une estrade en bois pour les musiciens.

A Maubeuge le plus bel exemple de jardin affecté à la danse fut celui du jardin de Tivoli établi à Maubeuge vers 1815. C’était une rotonde spacieuse dont les bords étaient plantés de tilleuls et entourés de bancs. Également à cette date on avait aussi planté la « belle prairie du Pont-Allant qu’ombrageaient une double ligne de frênes et d’ormeaux ». La nuit, des lanternes vénitiennes éclairaient les danseurs.

Le XIX e siècle se traduisit donc par une évolution des libertés : les bals n’étaient plus alors réservés à une minorité. A la fin de ce siècle, tous les villages possédaient une place aménagée pour les bals , généralement une pelouse avec un petit kiosque pour les musiciens. On y dansait valses, polkas, quadrilles, galops. En ville, des aménagements publics ou bien encore des cabarets permettaient de s’adonner au plaisir de la danse.

LES PROCESSIONS

La foi était profonde chez nos ainés et leurs vies étaient tournées vers la religion. Chaque ville avait sa procession gigantesque, glorification de son patron ou de sa patronne, de ses reliques, de sa madone miraculeuse. Y prenaient part le clergé, les magistrats de la cité, l’armée, les représentants du Roi, les corporations, les sociétés particulières avec leurs costumes. Chaque bourgade était fière de cette fête, s’efforçait d’en rehausser l’éclat, des sommes énormes étaient dépensées à cette occasion. Les paysans accouraient de plusieurs lieues à la ronde, émerveillés de la splendeur déployée, ravis de voir ceux qui détenaient la puissance courber la tête devant la châsse dorée ou l’image au cadre scintillant de pierreries. Et la cérémonie religieuse achevée, ils se portaient à la foire où s’étaient donné rendez-vous bateleurs et marchands. De nos jours la Saint Etton à Dompierre-sur-Helpe a toujours autant de succès. Le matin de la procession, Saint-Etton et ses reliques sont exposés à la population lors d’une longue cérémonie menant jusqu’à la fontaine. Une messe a lieu juste après et petits et grands flânent sur la foire, la brocantes et les animations foraines le reste de l’après-midi.

LES FÊTES DU CARNAVAL

Elles étaient en vogue, tout le monde se déguisait et prenait part aux divertissements publics. Certaines villes ou bourgs donnaient à leur carnaval un éclat extraordinaire ; tel celui de Cousolre qui attirait chaque année le jour de Mardi-Gras quantité d’étrangers. Une cavalcade plus burlesque qu’artistique traversait le village. Dans le cortège était placé un chariot auquel étaient attelées des demoiselles vêtues de blanc, qui tiraient le véhicule chargé de bois avec lequel on réduisait en cendres le Prince Carnaval. La mascarade n’était pas seulement un amusement; elle était aussi considérée comme propre à corriger les travers et les ridicules, à faire la satire des grands et des puissants. Plus d’une fois, en temps de carnaval, un mayeur, un bailli, un seigneur fut bafoué, ridiculisé, insulté par ses concitoyens ou ses manants habilement déguisés.

Les gens de Maroilles et des environs, qui avaient à se plaindre de leur abbaye, allèrent si loin que les moines se sentant humiliés s’adressèrent à la justice pour mettre fin aux excès dont ils étaient victimes pendant le carnaval.

En 1779, une foule tumultueuse, masquée et bizarrement travestie, exaltée par de copieuses libations, pénétra dans les dépendances du couvent, et insulta les religieux. Ceux-ci portèrent plainte et rappelèrent que les ordonnances du royaume à l’égard des mascarades étaient absolument prescriptives.

Le carnaval de 1788 donna lieu également à des débordements : lettres anonymes, pleines de menaces et de mépris, propos insultants tenus dans les cabarets, enfin injures orales, bris de vitres et tentative d’incendie, de sorte que le couvent, dans le but de prévenir le retour de ces scandales, stipula nettement dans ses contrats, que ses fermiers seraient déchus de leurs baux, sans avoir droit à aucune indemnité et sans aucune formalité de justice, par le seul fait qu’eux ou leurs enfants se seraient masqués.

LES FOIRES

Elles étaient avant tout des lieux d’affaires mais attiraient également au XIX e siècle les paysans des petits villages ou hameaux des alentours qui prenaient plaisir à se donner rendez-vous pour prendre des nouvelles des proches et qui de plus pouvaient observer les nouveaux produits proposés à la vente.

LES NOCES

Elles étaient un moment privilégié pour nos ancêtres. En pays d’Avesnes, le repas de noce durait une demi-journée. Le nouveau marié devait servir les convives en veste, tablier et bonnet blancs, la serviette sous le bras, une cocarde jaune au côté du bonnet. Les invités enlevaient la mariée au dessert et ne la lui rendaient que le soir, après avoir obtenu de lui une rançon de liqueurs. Le soir, le garçon d’honneur avait le privilège incontesté de dénouer la jarretière de la mariée. Dans certains endroits, elle était mise en vente, et la mise aux enchères venait compléter la dot du jeune couple. Ailleurs, elle était coupée en morceaux, dont chaque convive ornait sa boutonnière en guise de décoration. La tradition de la jarretière remonte au Moyen Age et symbolisait la défloration de la jeune femme ou bien un vêtement portant chance. Cette coutume s’est perpétuée jusqu’à nos jours.

Le lendemain, de grand matin, la foule des invités courait tumultueusement à la chambre nuptiale, y faisait irruption et offrait un cordial à l’heureux couple.

Lorsqu’un homme se mariait dans une autre paroisse, les compatriotes de sa fiancée lui faisaient les honneurs. Un énorme bouquet, enjolivé de rubans roses et blancs, était porté en évidence par les compagnes de la mariée, tandis que les jeunes villageois lançaient des fusées, des pétards et certains allaient jusqu’à tirer quelques coups de fusils. Aujourd’hui les pétards sont encore de mise et les confettis, moins dangereux, ont remplacé les coups de fusils.

LE CHARIVARI

Le futur marié devait également débourser une somme rondelette à la jeunesse qui buvait et dansait à ses dépens. S’il refusait, il avait droit au charivari.

Tout le village se réunissait alors, les uns munis d’un cornet à bouquin, d’autres de chaudrons, de casseroles, de plaques de tôle ; on soufflait, on frappait de manière à faire le plus de bruit possible. Certains, dans leurs vociférations, imitaient des cris d’animaux ; d’autres amenaient leurs cochons et leur tiraient les oreilles pour provoquer leurs grognements. Cette séance presque ininterrompue durait deux jours et plus, les paysans se relayant pour vaquer à leurs occupations et prendre du repos. La noce achevée, les nouveaux mariés étaient conduits hors du village au milieu d’un vacarme aussi complet.

Le charivari s’appliquait également aux veufs ou veuves qui se remariaient. A Jeumont on se contentait de troubler les veufs remariés la première nuit par les sons les plus discordants qu’on puisse imaginer. A Villers-Sire-Nicole il durait 8 jours. En 1830, le maire déclarait qu’il serait impossible, sans occasionner de révoltes, de s’opposer à cet usage consacré par le temps et qui constituait une des prérogatives du Régiment manant. Dans maintes communes ce régiment avait ses règles et ses devoirs bien définis. À Noyelles, il se composait de tous les paysans aisés de la commune, les grades étaient les mêmes que ceux des armées du royaume, et chaque cavalier devait posséder en propre un baudet. Toutes les fois que l’occasion se présentait, la troupe se réunissait au son du sempiternel cornet à bouquin, chacun monté sur son âne. Après une revue, le régiment, enseigne déployée, le colonel en tête, se rendait en face de la maison du concerné, qui, obligé à comparaître, écoutait une exhortation morale en présence du régiment.

LES DURS MENÉS

Le dernier jour de la fête était le jour des durs menés. La personne, barbouillée de noir, accoutrée d’un costume carnavalesque, était hissé sur un âne le visage vers la queue et promené dans les rues du village au milieu de la foule des paysans munis de cornets, de poêlons, de marmites, qui se livraient à sa suite au plaisir d’un charivari étourdissant. C’était le dernier marié de l’année, un homme accusé de laisser à son épouse la direction des affaires du ménage, ou bien soupçonné de manquer à la foi conjugale, une femme dont la coquetterie était déplacée, un vieillard nouvellement marié à une jeunesse, etc. Le dur mené qui résistait était houspillé, frappé, brutalisé jusqu’à ce qu’il acceptât son rôle; les taloches avaient raison des plus récalcitrants. Après la Révolution, la justice eut plus d’une fois à intervenir.

DIVERTISSEMENT SUITE A UN DÉCÈS DE CÉLIBATAIRE.

Aussi surprenant soit-il, il y avait une coutume se rapprochant du divertissement lors d’un décès d’un célibataire juvénile. Les jeunes gens se cotisaient pour l’achat d’un cercueil, le recouvraient d’un linge blanc, et l’ornaient, selon la saison, de roses, de pervenches, de mousse ou de rubans. Ils prenaient à leur charge les dépenses de l’enterrement, ainsi que les frais d’un dîner copieux, qu’on mangeait à la maison mortuaire en compagnie des parents du défunt duquel on s’entretenait en lui souhaitant du bonheur en l’autre vie. Le repas achevé, garçons et filles se rendaient à l’église, y récitaient quelques prières, puis, se réunissant sur la place publique, y dansaient joyeusement jusqu’à la nuit.

Cette coutume, encore en usage à Villers-sire-NicoIe en 1830, avait des variantes : à Ferrière, à Louvroil, le dîner était offert à la jeunesse par la famille du mort; à Colleret, à Obrechies, la jeunesse ornait simplement le cercueil, elle ne payait pas le dîner qu’elle acceptait cependant, mais faisait célébrer huit jours après l’enterrement un service à l’issue duquel garçons et filles recevaient de la famille une gratification qui était consacrée à se divertir le reste de la journée. Là aussi ces coutumes pouvaient varier selon les cantons. Ainsi vers 1820 dans les faubourgs de Maubeuge ou bien dans les villages voisins comme à Rousies par exemple, il était d’usage qu’au retour de l’enterrement d’une jeune fille, les parents, les invités se réunissaient dans un cabaret pour y danser jusqu’au soir. De nos jours il est fréquent que la famille d’un défunt invite les personnes ayant participé à la cérémonie religieuse dans un café non pour danser mais pour boire une tasse de café ou un verre de vin.

LE FEUREUX

Le premier dimanche suivant le Carême, était le jour du Feureux, c’est-à-dire du feu heureux. Les gamins et les jeunes gens quêtaient chez les particuliers, du bois, de la paillé. Ils coupaient également dans les terrains vagues, le long des sentiers, la végétation des lieux incultes : genêts, bruyères, épines vinettes, ronces, genévriers. Sur un endroit culminant, d’ordinaire à la Justice, c’est-à-dire là ou l’on exécutait les criminels au moyen-âge, on disposait les matières combustibles autour d’une grande perche. A l’issue des vêpres, l’énorme meule était achevée ; processionnellement, le curé s’y rendait et la bénissait; il bénissait aussi le brandon qui lui était présenté par un adolescent agile, chargé de le planter au sommet du bûcher et d’allumer la masse. Pendant que celle-ci brûlait, une ronde immense se formait autour du foyer ; vieillards, hommes mûrs, femmes, enfants, tous dansaient et chantaient à qui mieux mieux des refrains séculaires. Les villageois attachaient une idée superstitieuse à cette coutume qui remontait aux temps les plus reculés et qui avait traversé les siècles. Il est probable qu’elle venait de l’usage d’allumer du feu nouveau sur l’autel de Vesta, aux calendes de mars; effectivement le premier dimanche de Carême tombant presque toujours dans le commencement du mois de mars.

Le feureux est donc le reste d’une cérémonie païenne qui, jugée indestructible, fut christianisée comme tant d’autres. Ailleurs, il se présentait sous divers noms (le bourdit ou bon bourdit, les brandons) et sous une forme encore plus rapprochée des cérémonies du paganisme, quand les paysans armés de torches parcouraient les champs, pour les purifier et en écarter les mauvais génies.

A Taisnières-en-Thiérache et dans d’autres villages riches en arbres fruitiers, les enfants et les jeunes gens allumaient des feux dans les vergers ; armés de brandons incandescents, ils frappaient le pied des arbres en demandant à haute voix une abondance de fruits, pommes et poires. Ou bien, c’était une botte de paille qu’on plaçait dans les branches des arbres et qu’on brûlait en chantant et en criant joyeusement.

Le mois de mai, qui annonce le renouveau, était fêté tout particulièrement par la jeunesse. Dans la nuit du 1er mai, les garçons se rendaient dans les bois voisins, s’y approvisionnaient de branches de jeunes arbres et en ornaient la grand’porte ou la cour du seigneur, les maisons du curé, du mayeur et des échevins. Cet hommage rendu aux supérieurs officiels, ils plantaient devant la porte ou la fenêtre des jeunes filles des rameaux verts, souvent hommage discret à une vertu appréciée, parfois symbole de mépris ou de dédain. Chaque plante, dans ce langage pittoresque, avait sa signification, mais elle variait d’un endroit à l’autre, de sorte qu’une flatterie dans tel village était une insulte ailleurs. A Jeumont par exemple en 1820, le cerisier fleuri indiquait le relâchement des mœurs, le saule peignait la coquetterie (nom désignant des cœurs froids avides d’hommages), le sureau et le houx indiquaient le délaissement, l’abandon; souvent l’un des emblèmes était joint au saule, ce qui signifiât que l’abandon n’avait d’autre cause que la coquetterie.

Les jeunes gens ne se bornaient pas à la plantation de ces MAIS : munis de goudron et de couleurs, ils barbouillaient de bonshommes grotesques, de caricatures, d’inscriptions narquoises et mordantes les portes et les murs à l’adresse d’une personne mal réputée, d’un calomniateur détesté. Les libertés qu’ils prenaient dégénéraient en licences, les démarches symboliques du Renouveau en saturnales déplacées. Toutefois les abus étaient peu nombreux : la conduite de celui qui aurait diffamé à tort eût été sévèrement jugée par ses concitoyens, et il eût pu s’attendre à de sérieuses représailles.

Chaque jeune fille savait quels étaient ses planteurs de mais, voisin désireux d’être agréé comme fiancé, ou bien camarade aspirant au titre d’ami. L’un et l’autre avaient l’occasion de montrer leur constance la nuit de l’Ascension où les mais étaient renouvelés, les jeunes gens recommençant leur pèlerinage avec leurs rameaux verts et fleuris. Quelques mois plus tard, pour les ducasses d’automne, un mariage était l’épilogue de cet usage naïf et rustique.

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN

Nous l’avons vu le premier dimanche du Carême, les enfants du village allumaient un grand feu de paille ou de bois, soit sur la place du village, soit sur une hauteur : on le nommait él feureu (le feu heureux). Les villageois en faisaient de même à la Saint-Jean.

Le feu de joie de la Saint-Jean représentait la fête du Solstice qui, autrefois, commençait l’année. Les Grecs la célébraient en l’honneur de Diane; les Romains en l’honneur de Janus; les Juifs idolâtres en l’honneur de Moloch, qui n’est autre que Saturne, etc., etc. Ce feu symbolisait pour nos aïeux la fête de la moisson.

LES REPRÉSENTATIONS SCÉNIQUES

Les habitants des villes de garnison avaient le privilège de pouvoir assister à des comédies dont le but était le délassement des officiers et de leurs troupes. Les armées en campagne avaient même leur théâtre ; on applaudissait un vaudeville entre deux escarmouches.

A défaut de représentations scéniques, nos anciens se délassaient en regardant les tours de saltimbanques, de montreurs de jeux, de dresseurs d’ours , de jongleurs, bref de ces spectacles de rue effectués par ces gens appelés Bohémiens qui allaient de village en village.

LES CHANSONS

Nos aïeux aimaient aussi les chansons, poésies légères, tour à tour tendres, langoureuses, vives, ironiques, voire caustiques.On chantait partout et à tout propos : les mamans murmuraient des chansons enfantines, les adolescents débitaient des chansons d’amour, les soldats exaltaient la gloire des armes, d’autres encore mettaient en paroles des situations vécues. Les habitants d’un village avaient-ils à se plaindre de voisins fâcheux, d’un seigneur peu accommodant ? sur un air connu, avec des à-peu-près nombreux et en un français très correct, ils les mettaient en chansons.

Ainsi sait-on que Malbrough s’en-ta-t’en guerre a vu le jour le lendemain de la bataille de Malplaquet, refrain composé à Le Quesnoy ou aux environs le 12 septembre 1710. A Malplaquet, malgré leur courage, les Français avaient dû céder le champ de bataille, et cette retraite avait coûté cher à leur amour-propre patriotique. Ce fut assez pour qu’un rimeur, au bivouac du Quesnoy, chansonnât Malbrough, l’illustre général anglais, dont la mort était annoncée de toutes parts. Se venger d’un ennemi par des chansons, c’est bien le propre de notre caractère.

LE CABARET

Il était très populaire. Nos aieux jouaient beaucoup et ils affectionnaient autant les jeux de hasard que les exercices où ils devaient faire preuve d’adresse ou de force. Les dès, déjà proscrits depuis six ou sept cents ans et toujours en vain, exerçaient sur eux une attraction invincible; chaque cabaret avait les siens.

Les cartes étaient également un divertissement suivi. On jouait ainsi au lansquanet, au mariage dragon, et au pandour. Au lansquanet le banquier ayant été déterminé par la plus forte carte, annonçait la somme qu’il avait l’intention de jouer. La partie était terminée lorsqu’un joueur tenait la somme proposée. Entre temps si le banquier réussissait à retourner deux cartes semblables, il gagnait la partie. On jouait au pandour à la broque : quiconque demandait le pandour et ne le gagnait pas était condamné à avoir le nez serré par une pince de bois jusqu’à ce qu’un autre perdant le délivrât en prenant à son tour l’instrument de supplice.

Nos ainés se passionnaient également pour les jeux de balle, de paume, de billons, de boules, de quilles, d’oie. Le jeu de balle ou de paume était pratiqué à main nue ou gantée de cuir et est l’ancêtre du tennis. Le billon était une sorte de massue comportant une partie renflée, appelée « le cul », qui va en s’effilant vers le bout appelé « la pique ou la pointe ». Il mesurait environ 80 centimètres de haut, et pesait environ 1,5 kg. Le match se jouait à un contre un, deux contre deux ou quatre contre quatre. Le jeu consistait à lancer le plus près possible du but (situé à neuf mètres du pas de lancer) le billon. La partie se jouait en dix points, sauf les finales qui se jouaient en douze.

Les jeux de boules sont encore en vogue de nos jours et les jeux de quilles font encore l’attraction lors de nos ducasses actuelles.

Un autre jeu organisé pendant la belle saison, souvent le lundi de Pâques, attirait de nombreux amateurs : la course aux œufs.

Cent et un œufs de poule étaient rangés par terre en ligne droite à une distance d’environ un mètre; au besoin on disposait plusieurs lignes. Deux paysans, la perruque poudrée, se tenaient par la main à l’extrémité de la ligne, et, au son d’un orchestre rustique, ils avançaient lentement vers l’autre bout. Là ils se saluaient gravement. L’un courait vers un but désigné à l’avance à quelques centaines de pas et en revenait précipitamment, pendant que l’autre ramassait rapidement les œufs et les plaçait dans un panier que tenait un jeune garçon. Autant d’œufs il rompait ou laissait tomber, autant on en remettait à l’extrémité libre, ce qui augmentait son travail. Pour être classé, il devait avoir achevé avant que l’autre revînt au point de départ, et la casse devait être modérée. Les gagnants couraient ensuite les œufs entre eux, et les plus habiles remportaient les prix : souvent un jambon qui venait à point orner l’omelette confectionnée par la cabaretière qui avait offert une partie de l’enjeu.

Les cabarets devaient être fermés à 9 heures du soir. Les dimanches et jours de fêtes le cabaretier devait refuser de servir toute boisson pendant la grand’messe, le sermon, les vêpres et tous les jeux interdits durant ces exercices religieux.

LES VEILLÉES

Après leurs lourdes journées de labeur, nos aïeux aimaient se retrouver pendant ces veillées hivernales. Réunis entre amis et voisins, au coin du feu, ils chantaient et se racontaient des histoires. Ils aimaient ces instants de convivialité, où l’on parlait de tout et de rien.

« Ces réunions commençaient en Octobre pour prendre fin à la Mi-Carême. Elles se tenaient tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre et pour y assister aucune formalité de présentation n’était nécessaire, aucun protocole imposé. C’était pour chacun une sorte de droit, à charge de revanche d’ailleurs, consacré par un usage traditionnel. A la faveur de cette liberté, les jeunes gens ne manquaient pas, sous les prétextes les plus divers, de s’y trouver en grand nombre surtout si le maitre de la maison possédait de jeunes et jolies demoiselles, filles, parentes ou voisines. A la lueur tremblotante du « crachet » autour du poêle ou de l’âtre on déguste des fruits de saison : poires, pommes, noix, noisettes, figottes (pommes coupées en tranches minces et séchées au four) on boit de la bière ou du cidre. Des parties de cartes pandour ou mariage-dragon s’organisent. Parfois un des assistants fait la lecture, Robinson. Don Quichotte, Gil-Blas, sont très appréciés et aussi les ouvrages de la Bibliothèque bleue, les aventures des preux chevaliers et des belles châtelaines, sont une source d’émotions diverses, attendrissement, admiration, colère. Tantôt ce sont des coiffeurs improvisés qui tiennent en suspens l’auditoire par des récits variés où dominent surtout les histoires ayant trait à des événements bizarres, extraordinaires ou surnaturels. On en frissonne délicieusement, on en rêvera la nuit. C’est l’histoire du Maricbau d’Rinsars qu’avot vindu s’n’dme au Diabe, c’est celle des lumerettes ou feux follets qui, si vous avez l’imprudente curiosité de les suivre, vous conduisent vers les pires mésaventures, c’est celle des sorciers dont il faut vous défier parce qu’y sont dins l’cas d’vos fait danser vos pan d’quemise à vos dints, d’fait manquer vos bure, d’impéchie vos pain de r’venir, d’fait morie vos biètes et vos éfants celle aussi des revenants et des loups-garous histoires plus terrifiantes les unes que les autres mais dont se délectent les crédules auditeurs. Parfois ce sont des récits de voyage ou, si le contour est un ancien soldat, la relation de ses campagnes en Russie, en Espagne, des batailles auxquelles il a pris part et où il s’est, cela va sans dire, brillamment distingué. Enfin il est fait une part à l’esprit (?) sous la forme de devinettes et de bons mots recueillis dans les almanachs. Au cours de ces réunions familiales des idylles s’ébauchent qui finiront par des mariages ». (Il y a cent ans Vieilles coutumes de l’Avesnois C N Peltrisot )

LA BOUDINÉE

Appelé également le repas de cochon: aux approches de l’hiver le compagnon de Saint Antoine avait été sacrifié, son enterrement était un événement agréable. Entre voisins on s’invitait à des agapes dont le menu était constitué presque entièrement par les reliefs de la bête, franches ripailles où régnaient le plus bel entrain et la plus exubérante gaîté.

L’PINDAGE CRAMAILLE

Il y avait à l’occasion d’un déménagement, d’un changement de domicile, de l’inauguration d’un logis neuf ou restauré ce qu’on appelait en patois l’pindage cramaille. On pendait la crémaillère. Une bande d’amis, de voisins allaient à la dérobé s’emparer de la crémaillère, pendant qu’on détournait l’attention des intéressés. L’ustensile en question nettoyé et orné de fleurs et de rubans était transporté et suspendu dans l’habitation nouvelle. On amenait ensuite triomphalement le ménage qu’on voulait ainsi fêter, on lui présentait force souhaits de paix, de santé, de bonheur et la cérémonie se terminait par un bon repas, car va sans dire que ceux qui étaient l’objet de cette manifestation de sympathie s’y attendaient bien. Ils n’étaient pas pris au dépourvu et leur surprise était toute de commande.

CONCLUSION

Notons tout d’abord que cette quête de divertissements de nos aïeux nous a permis de mieux s’imprégner de leurs traditions mais aussi de mieux cerner leur tempérament et donc en quelque sorte de pénétrer dans une partie de l’intimité de leur vécu. Une immersion dans le quotidien d’une époque révolue qui, malgré sa rudesse avait tout de même de bons côtés. Si nos ancêtres menaient au XVIII et XIX e siècles une vie dure, ils savouraient les quelques moments de détente qui leur étaient alloués. Les fêtes du village étaient à l’origine liées au culte d’un saint. Elles devinrent avec l’évolution des mœurs, profanes, patriotiques, militaires. Les noces étaient des moments uniques et l’occasion de s’amuser, de rire, de danser. Les veillées témoignaient d’une solidarité et d’une entraide entre voisins. Les plaisirs de la moisson se concrétisaient avec la St Jean. Bref les fêtes devenues au fil du temps des fêtes populaires caractérisaient les mentalités de nos aïeux : des besogneux aux conditions de vie très difficiles mais sachant profiter des rares moments d’amusement. Leurs réjouissances témoignaient ainsi d’un immense trait de caractère : leur joie de vivre.