Les villes pionnières de l'Avesnois

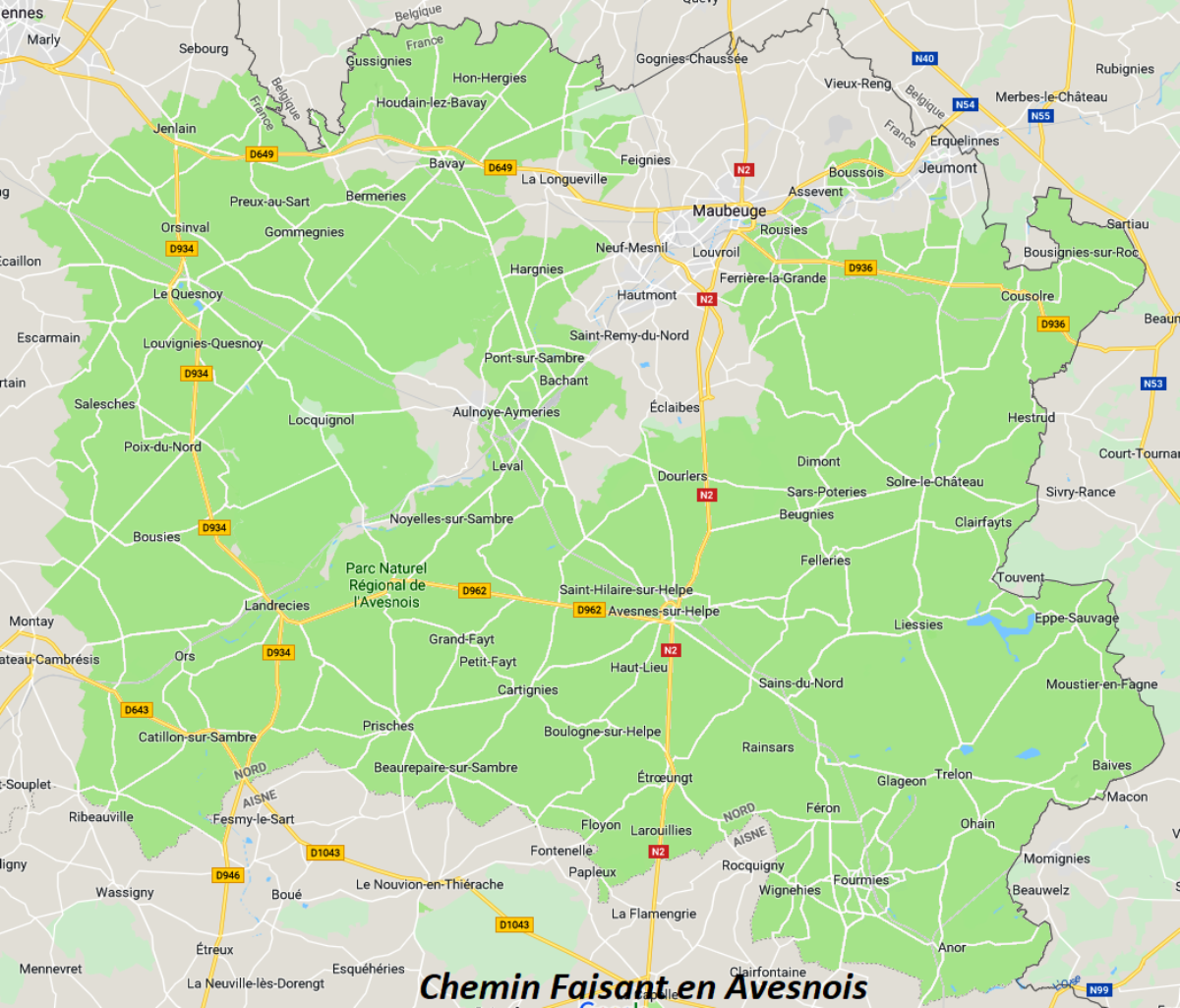

Voici les villes de notre région à posséder des jardins ouvriers dès le début du XX e siècle :

Avesnes …. Le Coin de Terre Avesnois. … 1904 avec 35 jardins superficie : 1 ha

Avesnes …..Société des Jardins Ouvriers .. 1908 avec 24 jardins superficie : 2 ha

Avesnes ….Jardins Ouvriers de la Société d’Horticulture … 1912 avec 67 jardins 2,1 ha

Bavay… œuvre des Jardins Ouvriers vers 1918 avec 26 jardins superficie : 1,05 ha

Fourmies.…Œuvre Municipale des Jardins vers 1900 16 ha

La ville de Fourmies fut l’une des premières de notre région à posséder des jardins ouvriers avec un nombre impressionnant de 563 jardins dont la superficie s’élevait à 13 hectares (L’œuvre des jardins ouvriers à Bordeaux / par M. Charles Cazalet 1905). Ces jardins aménagés pour les ouvriers se situaient près de l’usine de filature Dazin-Motte Fils le long de la rue Bernard Palissy.

Hautmont….Société d’Horticulture et de Jardins ouvriers… 1900 avec 86 jardins superficie 2 ha

Jeumont … Cercle Horticole Jeumontois…1908 avec 33 jardins superficie 66 ares

Le Quesnoy… Œuvre des Jardins Ouvriers… 1905 avec 23 jardins superficie 74 ares

Maubeuge… Cercle Horticole de Maubeuge.. 1906 avec 160 jardins superficie 4 ha 36 a 93 ca

Rousies …Œuvre des Jardins Ouvriers de Rousies…1912 avec 65 jardins superficie 2 ha

Sains-du-Nord …Société des jardins ouvriers …1908 avec 190 jardins superficie 5,75 ha

Une femme à l'initiative de ces oasis

Une femme crée le concept des jardins ouvriers. En 1891, Félicie Hervieu œuvre à Sedan pour la « Reconstitution de la famille par le travail de la terre ». L’œuvre de Mme Hervieu est non seulement antérieure à toutes les œuvres analogues françaises, mais encore à toutes les œuvres analogues de l’étranger, et l’on peut assurer qu’elle a été le modèle sur lequel toutes les autres se sont constituées. En effet l’initiative de cette dame patronnesse fait florès, inspirant le père Volpette, un Jésuite. Ce dernier crée à Saint-Étienne en 1894 « l’Association pour le jardin et le foyer de l’ouvrier ». L’abbé Lemire, prêtre nordiste et député fonde en 1896 la « Ligue du Coin de Terre et du Foyer », pour encourager la création de jardins ouvriers. Il voit dans le jardin le moyen de combattre certains maux qui touchent les ouvriers (insalubrité, alcoolisme…) car il apporte complément alimentaire et loisir au grand air : « Tandis que, délaissant leurs enfants et leurs femmes, d’autres au cabaret gaspillent leur santé, nos ouvriers, l’outil sur l’épaule jeté, gagnent le frais jardin qui sourit à leur âmes »

Biographie de Félicie Hervieu

Biographie de Félicie Hervieu

Félicie Hervieu, née Marie Félicité Bridoux le 22 septembre 1840 à Chémery sur-Bar, est une personnalité sedanaise proche du mouvement de la démocratie chrétienne en France, qui a initialisé dans cette ville de Sedan plusieurs innovations sociales.

Son père est ébéniste et sa mère travaille également, comme sage-femme. Elle-même veut faire des études de médecine, mais cette profession est encore fermée aux femmes. Elle devient sage-femme comme sa mère. À 19 ans, elle épouse le 3 septembre 1859 Honoré Désiré Hervieu, de 12 ans plus âgé qu’elle, né à Lalonde, en Haute-Normandie. Il est «montreur de nouveautés», mais s’établit à Sedan pour y fonder une manufacture textile.

C’est une femme de petite taille, dont le visage est à la fois très doux et très volontaire. Elle secourt depuis 1889 une famille de dix personnes, mais cette famille, malgré ses dons, reste toujours aussi misérable. Elle leur annonce un jour qu’au lieu d’aumône elle s’engage à verser à leur nom chaque mois six francs à la Caisse d’épargne, si eux de leur côté versent régulièrement trois francs.Ils n’y consentent pas tout de suite ; cela leur semble dur et change leurs habitudes ; puis comme elle ne veut rien entendre de leurs objections, ils finissent par lui apporter leurs trois francs, et au bout de l’année ils possèdent cent huit francs. Mme Hervieu leur propose alors de louer un jardin, de le cultiver, et de manger les légumes qu’ils produiraient. Nouvelle résistance du côté de ses protégés, nouvel entêtement de sa part, et finalement elle obtient raison de leur refus. Le champ est loué : tout d’abord on le travaille sans entrain, puis avec plaisir, puis avec ardeur, et les légumes, non seulement nourrissent la famille, mais lui procurent même, par la vente, un léger bénéfice.

Tel fut le début de l’œuvre, ou plutôt tel fut le petit événement qui détermina la création de l’Œuvre. En 1893, l’Œuvre est fondée : elle se nomme l’Œuvre de la reconstitution de la famille, et son comité de direction est uniquement composé de femmes. Mme Hervieu y affecte une partie de ses revenus, car, bien qu’elle ait l’approbation des pouvoirs publics, elle ne réunit pas aisément hors d’elle-même, — au moins dans les premières années, — les ressources nécessaires ; mais elle a cette foi qui soulève les montagnes.

Tout d’abord ; elle loue aux environs de Sedan deux champs d’une superficie totale de 14 000 mètres carrés. Ces 14 000 mètres carrés sont répartis entre 27 familles, à raison de 354 mètres carrés par ménage de une et deux personnes ; de 430 mètres carrés par ménage de trois ; de 516 par ménage de quatre et six ; de 688 à 860 par ménage de plus de six. Il y a une première dépense de 531,75, et, bien que l’année soit mauvaise à cause d’une grande sécheresse, la récolte suffit à entretenir en légumes les vingt-sept familles.

Ce premier résultat encourage les ouvriers à persévérer ; l’année suivante vingt-neuf familles nouvelles se partagent 16 880 mètres carrés.

En même temps, Mme Hervieu organise ce qu’elle appelle la Ferme mutuelle : elle donne 516 mètres carrés à 15 garçons de seize à dix-sept ans choisis parmi les enfants des familles assistées, à la condition que chacun deux verse 1 franc par mois ou 12 francs par an ; ces jeunes garçons doivent cultiver ces jardins, les faire produire, les produits sont vendus pour eux, et l’argent de cette vente placé à leur nom à la Caisse d’épargne. Un legs permet de louer des terrains pour 18 autres familles : en 1895, il y a 74 familles assistées qui se partagent, en comptant les champs de la ferme mutuelle, 44167 mètres carrés ; en 1898, il y en a 125, et l’on a place pour les jeunes gens de la « mutuelle » 465 francs. Et toutes ces familles tirent de leurs jardins tous les légumes dont elles ont besoin. Source : Œuvres Sociales des femmes Paul Acker Revue des Deux Mondes, 5e période, tome 42, 1907 (p. 403-424).

Dans les Ardennes, les actions sociales de Félicie Hervieu sont soutenues par l’Union démocratique des Ardennes (UDA), animée notamment par l’industriel Léon Harmel et regroupant les militants démocrates chrétiens du département, et leur périodique, La Vérité Sociale, un hebdomadaire paraissant le samedi. Un autre industriel, Adolphe Clément, apporte également son soutien.

Mais le développement des jardins ouvriers, associé à des rentrées d’argent aléatoires, une relation désormais tendue avec le maire de Sedan, Auguste Phillipoteaux fils, et la faillite en parallèle de l’entreprise de textile familiale, viennent à bout des forces de Félicie Hervieu. Elle démissionne du comité qui gère les jardins, et une nouvelle organisation est mise en place, sans elle, pour pérenniser cette réalisation sociale. Source : Jean-Luc Guillaume, « Sedan, terre natale des jardins ouvriers. L’œuvre de Félicie Hervieu », Le Pays Sedanais, no 32, 2014, p. 85-114.

Félicie Hervieu préfère dès lors quitter la ville de Sedan. Elle décède à Montgon le 20 juin 1917.

Une voie située dans le 14e arrondissement de Paris porte son nom. wikipedia

Synthèse

Remettant en cause « les vertus de la charité », elle est surtout connue pour avoir expérimenté sur le terrain de nouveaux modes d’assistances aux familles ouvrières soumises à des conditions de vie très dures. Elle a ainsi créé les premiers jardins ouvriers en France, même si le terme même de jardin ouvrier a été imaginé par un homme, le docteur Lancry, et si cette idée a été mise en exergue auprès de l’opinion publique et du monde politique par un autre homme, l’abbé Lemire.

Œuvre de la Reconstitution de la famille

Une visite aux Jardins ouvriers de Sedan par le Dr Lancry

Œuvre de la Reconstitution de la Famille

J’ai voulu causer avec Madame Hervieu, dont le nom est aujourd’hui connu de toute la France. J’ai voulu voir de mes yeux l’œuvre de « la Reconstitution de la famille ». A cet effet, je suis allé passer la journée du 5 septembre (1897) à Sedan et ce sont les enseignements et les impressions que m’a donnés cette visite que je me propose de décrire ici.

Madame Hervieu. — Madame Hervieu est la mère vénérée de six enfants adultes, vigoureux, bien élevés. Elle est fabricante de draps et occupe un appartement au troisième étage d’une maison moderne du nouveau Sedan. Sa caractéristique est une extrême douceur alliée à une indomptable énergie, et aussi une foi inébranlable et tranquille dans le succès de son œuvre. Pendant sa jeunesse, elle a fait deux années d’études médicales à la Maternité de Paris. Ces connaissances spéciales, qu elle n’a jamais utilisées au point de vue professionnel, sont mises gracieusement à la disposition de ses ouvrières et de ses amies.

Les idées de Madame Hervieu. — Pour comprendre une œuvre, il faut en connaître l’idée directrice. Madame Hervieu m’a paru avoir quelques idées maitresses qu’elle considère comme de véritables axiomes.

1° L’homme n’est pas fait pour mendier, il est fait pour travailler. La mendicité est vite houleuse, dégradante, démoralisante ; le travail est noble, glorieux, élevé, moralisateur. La mendicité conduit à toutes les plaies morales, individuelles, familiales et sociales: le travail est le remède à toutes les déchéances et élève individu, la famille, la société.

2° L’homme a droit de vivre de son travail et par un travail. La charité ne consiste pas à lui donner « le pain de l’aumône » mais « le pain du travail. » Elle doit, avant et par-dessus tout, respecter la dignité de l’homme, la grandeur de son âme. En conséquence, il faut que la charité aide l’indigent à sortir d’embarras, mais ne se substitue pas à lui dans ses responsabilités, dans ses devoirs et dans ses droits. Aider l’indigent, c’est le traiter en frère; se substituer à lui c’est, sous prétexte d’une amélioration matérielle, avilir sa dignité, nier son âme, le traiter en être inférieur, le dégrader. Madame Hervieu insiste beaucoup sur cette idée. Qu’on me permette une comparaison vulgaire pour la fixer dans la mémoire. Quand le malheureux est incapable de traîner la lourde charrette de ses charges et de ses misères, mais aussi de ses responsabilités et de ses grandeurs, la charité doit pousser à la roue, mais non se mettre dans les brancards.

3° II faut reformer la société pour que chacun puisse vivre honorablement de son travail. Triste nation que celle qui est obligée d’avoir recours à des œuvres de bienfaisance pour nourrir ses enfants! Sans la réforme sociale, impossible pour beaucoup d’arriver à vivre en travaillant, impossible d’arracher beaucoup d’enfants à la mendicité, beaucoup de jeunes gens à l’inconduite, beaucoup de jeunes tilles à la prostitution avouée ou clandestine, beaucoup de familles au désordre.

Des actes. — La première mutuelle. — J’ai fait connaitre Mad. Hervieu et ses idées maîtresses, qui soit dit en passant, sont une émanation de la doctrine chrétienne. Mad. Hervieu ne se contente pas de bien penser et de bien dire, elle agit. Elle va à travers tout, droit son chemin, confiante au milieu des difficultés . calme au milieu des encouragements : elle a la foi : son œuvre doit réussir, et tôt ou tard elle réussira, et tôt ou tard elle se généralisera

Les débuts sont bien modestes. C’était en 1889, Mad. Hervieu se trouvait avec trois de ses ouvriers et on causait de la décadence de la fabrication des draps qui frappait aussi durement es patrons que les ouvriers. Ceux-ci se lamentaient :

« Voyons, leur dit-elle, vous êtes secourus par le Bureau de bienfaisance, par la Loge, par la « Saint- Vincent », et, plus on vous assiste, plus vous tombez dans la misère et plus vous tous abandonnez. J’ai une proposition à vous faire. Vous et moi nous fondons une Mutuelle », chaque mois vous verserez chacun un franc et moi je verserai six francs, soit au total, pour nous quatre, neuf francs par mois. Et quand nous aurons quelques économies nous aviserons? » La proposition est acceptée. Les mois succédaient aux mois et les versements aux versements. Au bout d’un an « la Mutuelle » possédait 108 francs. Qu’allait on faire de cette somme? Un repas pantagruélique ? Un voyage, une partie de plaisir? Une visite chez le marchand de confections? Bref, les mutualistes faisaient des rêves dorés. Aussi, la désillusion fut grande quand Mme Hervieu les convoqua pour leur dire : Avec nos 108 francs vous allez, louer de la terre, acheter des engrais et des semences, et planter des légumes.

Ce ne fut pas un tollé général à cause du respect et de l’affection qu’inspirait Mme Hervieu, mais on ne cacha pas son mécontentement. La directrice fut obligée de mettre le marché en main et alors on se décida à chercher de la terre…. avec la ferme intention de n’en pas trouver. Mme Hervieu, qui avait prévu cette éventualité, s’était assuré un champ, mais elle tenait à ce que les ouvriers trouvassent eux-mêmes leur terre, et, bon gré mal gré, ils finirent par la trouver. Je ne jurerais pas cependant que ce n’était pas celle que Mme Hervieu avait en vue; mais, ce qui est certain, est que les ouvriers n’en ont jamais rien su. En vérité, on avait fait preuve de bonne volonté et la Directrice n’était pas satisfaite, c’est qu’elle était difficile! Aussi lui proposa-t-on cette fois avec certitude d’obtenir gain de cause, de faire labourer et ensemencer le champ. Des ouvriers drapiers pouvaient ils bonnement se mettre à travailler la terre ; et puis que coûterait la main -d’œuvre, un peu plus que rien ?

« Non, non, absolument non, sous peine de dissoudre la Mutuelle, répondit Mme Hervieu. J’ai voulu que cette terre soit votre terre, je veux que les légumes qu’elle vous donnera soient vos légumes. Vous allez de ce pas m’acheter des bêches et des instruments aratoires et vous mettre vous-mêmes à la besogne. » On maugréa, on rechigna, mais il fallut passer par là. Tout l’hiver, les mutualistes boudèrent Madame Hervieu, mais, aux premiers soleils du printemps, quand les semences germèrent, quand les enfants s’extasièrent devant ce livre de la nature qui chaque jour effeuillait ses pages splendides, quand les parents escomptèrent la récolte, ce fut un revirement complet : Mme Hervieu fut portée aux nues. Ce fut de l’enthousiasme et du bonheur. La cause du travail et de l’assistance par la terre était gagnée !

Généralisation de la Mutuelle des familles. — Restait à généraliser l’œuvre. J’ai dit que la première mutuelle avait commencé en 1889, que la première récolte avait été faite en automne 1890. Mad. Hervieu, forte des résultats acquis, s’en alla trouver ses amies. « Voici ce que j’ai fait, leur dit-elle, et voici les résultats. Je viens vous demander d’entrer dans notre mutuelle. Si vous acceptez, vous me verserez chacune 60 fr. et je pourrai, parallèlement, faire entrer dans la mutuelle un certain nombre de familles ouvrières. On se rappelle que Mad. Hervieu met gracieusement ses connaissances médicales au service de ses relations personnelles : sa proposition fut acceptée et 600 fr. furent recueillis. Une difficulté se présentait pour l’admission des nouvelles familles ouvrières : quelle serait leur cotisation ? II paraissait impossible de les faire attendre un an, comme les trois premiers sociétaires avant de leur donner un jardin ? On décida que ces nouvelles familles fourniraient elles mêmes les engrais dont on évalua le prix à dix francs et la difficulté fut résolue. Ces nouveaux venus étaient donc dans leur terre et faisaient partie de la mutuelle à aussi juste titre que leurs camarades plus anciens.

L’œuvre de la Reconstitution de la famille. — Les dames bienfaitrices avaient apporté à Mad. Hervieu, non seulement leur concours pécuniaire, mais encore l’appui de leurs relations. On avait des résultats, on pouvait tabler sur une expérience couronnée d’un plein succès ; pourquoi ne créerait-on pas une œuvre ferme et solide et ne demanderait-on pas l’appui des pouvoirs publics? Mme Hervieu se met au travail. Elle intitule son œuvre avec une précision de doctrine étonnante : l’Œuvre de la Reconstitution de la famille » et rédige ses statuts en 54 articles qui sont le code d’une société idéalement chrétienne.

Qu’on me permette d’insister sur le titre. En vain tout le courant charitable ou philanthropique du XIX e siècle se rue vers les crèches, asiles, fourneaux économiques, cantines scolaires, hôpitaux, hospices, toutes ces institutions « socialistes » n’émeuvent pas Madame Hervieu. Quoique seule, elle fait franchement route en arrière, et proclame fièrement et énergiquement que c’est vers la Reconstitution de la famille que doivent tendre tous les efforts de la charité vraie, de la charité chrétienne !

Quant aux statuts, ils sont malheureusement trop longs pour que je les donne ici. Je reproduirai seulement le principal.

L’œuvre de la Reconstitution de la famille a pour but (article II) : D’aider le travailleur, l’honnête ouvrier à élever ses enfants, sans blesser sa dignité ; 2 A prendre sous sa protection morale l’enfant dès son entrée dans la vie ; 3 A lutter avec énergie contre l’aumône sur la voie publique et les secours fractionnés qui sont accaparés par des mendiants de profession ; A réunir tout cet argent, pour ouvrir des travaux pour l’ouvrier en chômage.

L’œuvre et ses statuts sont approuvés le 27 janvier 1891 par M. le Préfet des Ardennes, qui envoie une lettre de chaleureuses félicitations à la fondatrice. Et les amies de Mme Hervieu — elles sont vingt-six fondatrices — se mettent courageusement à l’œuvre, trouvant des loisirs en dehors de leurs devoirs de mères de famille et de maîtresses de maison pour s’occuper des jardins ouvriers. Quelle leçon pour bien des personnes charitables et aisées !

Résultats de « la Mutuelle des familles ». — J’ai déjà dit que la première récolte avait eu lieu en automne 1891 ; en automne 1892, le résultat n’est pas donné, et l’œuvre est entravée par une grève malheureuse et prolongée qui sévit sur Sedan. En automne 1893, 27 familles comprenant un total de 145 personnes sont nanties d’un jardin ; en 1894, le nombre des familles est porté à 56, comptant 360 personnes. Il est aujourd’hui de 95 familles. Chacun des membres de ces familles a pu se nourrir de légumes de bonne qualité et souvent succulents pendant tout l’hiver, et cela au prix moyen de 4 francs par an et par tête versés par la Caisse de la Mutuelle !

Mutuelle des jeunes gens. — Par sa première mutuelle entre Madame Hervieu et ses amies d’une part et les familles ouvrières d’autre part, l’Œuvre de la Reconstitution de la famille avait atteint les familles; il fallait maintenant atteindre les jeunes gens A la jeune fille, les dames de la Société s’efforçaient d assurer du travail à l’aiguille et la préparation d’un trousseau ; aux jeunes gens, il fallait procurer une dot. Comment faire toujours d’après le principe de la Mutuelle ? Madame Hervieu réunit quelques jeunes gens choisis dans les familles déjà loties d’un jardin. Nous allons leur dit-elle, constituer entre vous d’une part et les dames de la Société d autre part, une mutuelle, « la mutuelle des jeunes gens. Votre apport consistera en semences et engrais, notre apport consistera en un lot de terrain que nous mettrons à la disposition de chacun de vous; Sur ce terrain, vous récolterez des légumes que vous vendrez soit à vos parents, soit à la Société, sur le marché, et le produit de ce jardin sera versé à la Caisse d’épargne et vous le toucherez à l’époque de votre mariage. La proposition est acceptée par quinze jeunes gens qui récoltent en moyenne 50 francs de légumes chacun sur leur jardin. Parmi ces quinze jeunes gens, l’un s’est déjà marié avec une jeune fille de la Mutuelle, et M. l’abbé Gruel, fondateur de la Ligue belge du coin de terre et du foyer insaisissable, est venu tout exprès de Bruxelles pour bénir cette union. Trois autres jeunes gens sont au service militaire; Mad. Hervieu croit qu’ils se marieront peu après leur retour et la Société leur fournira immédiatement un jardin. Quant aux autres ils travaillent avec ardeur, ils économisent et sont enchantés. Dernièrement ne s’imaginèrent-ils pas de concourir dans une exposition horticole locale: ils remportèrent tous les premiers prix!

La Mutuelle des enfants. — Jusqu’à présent, l’œuvre de la reconstitution de la famille a dirigé ses efforts vers la famille ouvrière et vers l’adolescent. Aujourd’hui c’est l’enfant qu’elle veut atteindre et pour cela elle va fonder une « école d’agriculture et d’élevage ». Comment vais-je vous expliquer en quelques mots cette nouvelle combinaison de Mad. Hervieu, alors qu’elle-même a dû écrire trois immenses articles dans l’Echo des Ardennes pour l’exposer au public ? Essayons.

Vous savez que Mad. Hervieu tient obstinément a procéder d’après le principe de la Mutuelle, de la mutuelle où entrent deux éléments, l’élément assistant imposé jusqu’à présent des seules dames patronesses, l’élément assisté comprenant l’élément ouvrier, milles et jeunes gens. Dans l’œuvre nouvelle, l’élément assistant s’étend à l’indéfini : Mad. Hervieu fait appel à tous et à toutes pour renoncer à l’aumône sur voie publique et à verser dans la caisse de la mutuelle enfantine la somme destinée à l aumône, d’autre part, l’élément assisté se composant jusqu’à présent d’un certain nombre de familles déterminées, il s étendra, pour la Mutuelle enfantine, à tous ceux qui voudront mettre leurs enfants sous le patronage de la société. Voilà pour le principe. Pour l’application, l’élément assistant, autrement dit les souscripteurs, devront verser une cotisation annuelle, dont le minimum n’est pas encore définitivement fixé, et l’élément assisté devra, par l’intermédiaire du père de famille, verser une cotisation mensuelle variant de soixante à quinze centimes par tête en raison inverse du nombre des enfants de chaque famille. Mais, outre l’appoint pécuniaire que chacun, assistant ou assisté, devra apporter, il y aura aussi de part et d’autre un engagement moral. Les personnes aisées, formant l’élément assistant, s’engageront à ne plus donner l’aumône sur la voie publique; les indigents, constituant l’élément assisté, prendront le triple engagement d’honneur : 1° de ne pas laisser mendier leurs enfants ; 20 d’obliger les enfants à fréquenter régulièrement l’école ; 3° dé faire remplir aux enfants les devoirs religieux prescrits par la religion des parents à moins que ceux-ci déclarent ne pas en avoir.

J’ai parcouru la plupart des lettres de réponse des parents : tous acceptent avec plaisir ces conditions. Ceci posé 1° pour observer le principe de la mutuelle, 2° pour observer le principe de l’effort des assistants associé à l’effort des assistés, 3° pour avoir des fonds, Mad. Hervieu crée une école d’agriculture et d’élevage. Une école d’agriculture et d’élevage ! Vous vous imaginez sans doute que c’est quelque chose comme nos écoles d’agriculture tenues par l’État ? Oh que non ! c’est cela, mais combien simplifié ! L’école d’agriculture et d’élevage de Mad. Hervieu comprendra d abord un champ ; sur ce champ, des remises pour outils aratoires et puis une sorte de hangar, une sorte d’atelier et quelques écuries pour lapins, porcs, chèvres, vaches. Là se réuniront tous les enfants des deux sexes élèves des écoles, et qui les jours de congé, n’ont d autre ressource que de vagabonder par les rues 2 les enfants sortis des écoles, novices de l’atelier victimes du chômage. Tout ce petit monde sera divisé par catégories suivant les sexes et suivant les âges ; les uns travailleront au jardinage, les autres à l’élevage: et tout cela sous la surveillance des dames bienfaitrices. Tous ces efforts seront productifs, et le produit du champ et le produit de la ferme seront partagés, à la fin de l’année, entre chaque groupe au prorata de la valeur du travail qu’il aura fourni.

Voilà l’idée de Mad. Hervieu aussi clairement exposée et aussi succinctement résumée que je l’ai pu. Tout cela est bien compliqué, dira-t-on? Oui, si on raisonne administrativement, mais nullement, si on tient compte que tout se passe en famille. Mettons tout simplement que cette « École d’agriculture et d’élevage » sera un patronage supérieurement compris et familialement dirigé, et je crois que nous nous en ferons une idée aussi exacte que possible.

Question religieuse.—Voilà l’œuvre de Mad. Hervieu. Elle est sûrement complexe et j’ai dû, pour la bien faire saisir, user de divisions analytiques que les faits ne justifient qu’imparfaitement. Je n’hésite pas à qualifier cette œuvre d’admirable. Admirable en sa conception parce qu’elle s’inspire du plus pur Christianisme; admirable dans sa réalisation parce qu’elle est arrivée à des résultats réellement surprenants; admirable dans tendances parce qu’elle pousse à l’élévation de l’homme et à une organisation sociale qui facilitera a tous l’accomplissement de leurs devoirs. Sans doute, les catholiques regretteront qu’elle se place sous le régime du libéralisme en fait de religion. Mais il faut tenir compte que la population sedanaise compte un grand nombre de juifs et une foule de protestants et que plusieurs dames bienfaitrices appartiennent à la religion réformée.

Quelques mots d’historique. — L’œuvre de Madame Hervieu est appelée à se généraliser en France, sinon dans sa conception intégrale, du moins sous la forme élémentaire des jardins ouvriers. Il y aurait donc lieu de faire l’historique de cette œuvre, au point de vue des encouragements et des approbations qu’elle a reçus. Je n’ai pu malheureusement, dans la seule journée que j’ai passée à Sedan, épuiser cette question et c’est simplement des renseignements incomplets que je vais donner. C’est en 1891 que Madame Hervieu obtient l’approbation de M. le Préfet des Ardennes et, publie son « Appel aux mères de France. » En 1892, elle fait une conférence à Sedan qui est publiée en brochure et distribuée un peu partout, notamment au Ministère de l’intérieur, à l’Assistance publique de Paris et parmi toutes les relations personnelles de Madame Hervieu ou de ses amies. Peu après, dans le courant de la même année, une nouvelle brochure intitulée : « Appel aux Pères et Mères de famille des classes laborieuses », est jetée au vent de la publicité. Ces brochures ont provoqué une lettre d’encouragement de M. Monod, directeur de l’Assistance publique de Paris, et auraient, eu quelque retentissement dans la presse, notamment dans la Paix, où écrit M. le docteur Barbezieux.

En 1893, MM. Getiaux et Thiriet, professeurs au collège de Sedan, dressent d’une manière scientifique le bilan de l’œuvre de la reconstitution de la famille. Mais, chose étrange, ce bilan scientifique reste à l’état de manuscrit, et est communiqué à l’abbé Lemire, le représentant à la Chambre de l’école terrianiste et le défenseur de la petite propriété insaisissable. Celui-ci publie les résultats de Sedan dans une conférence faite à Paris au Cercle catholique du Luxembourg (février 1894) et fait connaitre l’œuvre dans la Croix du Pas-de-Calais. la Justice Sociale et la Démocratie Chrétienne. L’abbé Fourcy à Montreuil, les jésuites de St-Etienne, l’abbé Garet à Saint Ricquier fondent des jardins ouvriers. Enfin en 1895 Mad Hervieu publie une nouvelle brochure portant pour la première fois le titre : « Reconstitution de la famille » et donnant le compte rendu scientifique des résultats de l’Assistance par le travail de la terre. Cette fois un retentissement réellement appréciable se produit dans la presse française, représentée par la Paix le Temps, le Petit Journal et dans la presse belge. De nombreuses lettres demandant des renseignements arrivent à Mad. Hervieu, notamment de Belgique et d’Allemagne. En France, elle conquiert M. Ch. Savoye, à Besançon, qui fait réaliser l’œuvre des jardins ouvriers par le Bureau de bienfaisance de cette ville.

Je me bornerai à ces quelques notions historiques, très incomplètes, je le répète. Elles prouvent cependant que les hommes intelligents de toutes les religions et de tous les partis ont compris la révolution que faisait l’œuvre de Mad. Hervieu dans l’assistance privée et l’assistance publique. Je terminerai ce paragraphe en disant que tout récemment l’Académie de médecine (1897) et M. Barthou, ministre de l’Intérieur, ont encourage Mad. Hervieu, la première en lui décernant une médaille de vermeil, le second en lui faisant parvenir officiellement une subvention de 100 fr.

Les Dames du Comité. — J’ai passé plusieurs heures à causer avec Madame Hervieu. Elle tient à me présenter à plusieurs dames du Comité ; malheureusement, nous nous sommes attardés et l’heure est bien peu propice : Madame Ronsin Lefort, Mademoiselle Pauline Jean. Madame Jeanjot seront sûrement absentes. Je suis reçu avec une grâce parfaite par Madame G. de Guer qui a la bonté de me présenter les regrets de ses amies et nous causons, ou plutôt, j’écoule. Dirai-je mon impression? Ces dames semblent douter de leur force et de leur toute-puissance. Elles ont fait des démarches à Paris, elles ont obtenu des alliances dans la presse, elles ont osé affronter les bureaux du Ministère de l’Intérieur, et partout leur œuvre a soulevé l’admiration. Seules, elles paraissent douter qu’elles portent en France l’étendard de la Charité sociale, que leur œuvre est basée et sur la compréhension vraie de nature humaine chez qui la dignité de l’âme préconise incomparablement sur les besoins matériels du corps, sur la Justice Éternelle qui veut que tout homme puisse vivre en travaillant. Quand on bâtit sur la Vérité et la Justice, on bâtit sur le roc et pour l’Éternité. Oh, Mesdames, je vous en prie, trêve à cet excès d’humilité : l’excès en tout est un défaut; trêve à vos hésitations, passez outre à quelques railleries de ceux qui ne vous connaissent pas et arborez fièrement votre drapeau à Sedan. Faites un appel chaleureux à la presse et aux autorités locales. Vous êtes en France, vous parlez générosité, vous vous appuyez sur la vérité et la justice, vous serez écoutées, vous serez aidées, et vous aurez la joie de multiplier le nombre de vos protégés. Je me fais un devoir de signaler les noms des fondatrices « ayant participé à la fondation de l’œuvre depuis 1892 ». Ce sont : Mme RONSIN-LFFORT ; Mile Pauline Jean; Mlle Louise Loisy ; Mme Caston de GUER ; Mlles GOULDEN ; Mme Charles CUNIN -GRIDAINE ; Mme V »‘ A. PHILIPPOTEAUX ; Mme DESOYE; M » »‘ Louis BACOT ; Madame BREG; Mme Alfred GOLLNISCH; Mue Léon LEFORT : M » »‘ Edouard ROUSSEAU; Mme STACKLER : M » »‘ RORDEREL; M » » QUINCHEZ ; Mme BRUNETIÈRE ; Mlle Julie JEANoT; MU: Laure Foix; M Alfred Lepage; Mme Dupont; M’GUEGUIN; Mme Bossu, non ; Mme KAEPPLIN.

Visite aux jardins. — L’après-midi, Madame Hervieu et Madame G. de Guer ont bien voulu m’accompagner dans la visite des jardins. Je serai bref dans leur description générale pour insister surtout sur les particularités. L’Œuvre possède en location plusieurs pièces de terre a Torcy-Sedan. et une autre très étendue au Fond- de Givonne, soi; au total près de six hectares, distribués en 110 jardins, 95 pour les familles, 15 pour les jeunes gens. L’étendue de chaque jardin est relativement considérable. Elle est calculée à raison de 140 mètres carré (quatre verges) par bouche à nourrir. Une famille composée du père, de la mère, de six enfants, soit huit bouches se voit gratifier d’un jardin de 11 ares 20 centiares (s = 1120). La terre est lourde, plutôt argileuse, elle coûte environ 190 fr. de location pour la mesure de 44 ares.

Ce qui me frappe immédiatement, ce sont les clôtures la plupart en fil de fer, dont chaque famille a entouré son jardin. Ça et là – s’élèvent quelques abris en planches, rudiments de maisonnettes. et qui servent à remiser les instruments aratoires et à dissimuler quelques cages à lapins. Ah! ces lapins, quelle sollicitude ils éveillent, quelle curiosité ils soulèvent et quelles convoitises ils allument chez les enfants, pour le jour où, devenus suffisamment gros, ils fricasseront le Dimanche à la prochaine fête de famille ! Je crois qu’Henry IV n’était qu’un observateur superficiel : ce n’est pas la poule au pot, c’est le lapin sauté qu’il aurait dû demander le Dimanche pour tous ses paysans! Mon attention est encore forcée par l’allure alerte de ces dames au milieu de toutes ces baies et de toutes ces clôtures. Pas le moindre souci de faire un accroc à sa robe : on voit quelles connaissent le champ et quelles ne sont pas à leur première visite. Et jamais, je crois, propriétaire d’un pare princier n’a montre ses jardins avec plus de joie intime. L’attitude des quelques ouvriers que je rencontre là m’a aussi paru toute spéciale à moi ancien membre dune conférence de St-Vincent-de Paul. Ils ont l’allure tranche, le regard assuré d’hommes libres. Tous me tendent la main, à moi qui viens les visiter, parce que tous se sentent chez eux, parce qu’ils sont assistés maternellement, que l’affection et la reconnaissance dont entourent leurs protectrices est une affection et une reconnaissance libres, et qu’ils ont conscience qu ils miraient les refuser, si elles notaient pas la manifestation spontanée de leurs sentiments. Ce que je remarque encore ce sont des petits tas de fumier, de détritus recueillis par les enfants et amassés en un coin du jardin. Il y a du crottin de cheval qui a été ramassé sur les routes : Ne pas oublier qu c’est le travail qui anoblit et la mendicité qui déshonore.

Dans le champ, absence presque complète de sentiers ou de voiettes ; pas un pouce de terre n’est perdu ; les légumes sont partout, les récoltes succèdent aux récoltes, elles sont subintrantes, si j’ose employer celle expression médicale. Et quelle variété, depuis l’énorme citrouille qu’une jardinière veut à toute force me donner pour emporter à Dunkerque, jusqu’aux choux, poireaux, oignons, haricots, salades, radis, céleri, persil, cerfeuil et pommes de terre qui serviront à faire la bonne soupe de la famille. Je rencontre quelques fleurs, j’en fais la remarque : ce sont, me dit le jardinier, des mauves et des guimauves pour faire de la tisane aux enfants. — Et ceci lui dis-je en souriant? — De la camomille romaine pour moi : ça remplace l’absinthe pour ouvrir l’appétit et le petit verre pour faire la digestion. Mais tout cela, direz-vous, ce ne sont pas des données précises ? D’accord, et voici une lettre que Mme Douffet, une des meilleures jardinières de la Société, a bien voulu m’écrire à votre intention :

Torcy-Sedan, le 10 Septembre 1897.

Monsieur,

C’est avec plaisir que je puis vous écrire ces quelques lignes. Je ne puis vous dire combien je suis heureuse de vous taire savoir le rapport des 28 verges (11 ares 20 centiares), que nous cultivons. En voici le détail des lots : 1. — Fraisier, une verge rapport 10 fr N 2. — Pois hatits, une verge 1/4, première rapport 9 tr. récolte, pissenlit et chicorée repi- rapport 10 lr. » O), Mrs < ourles cl longues, 12 verges rapport 15 : — oisnons, échalotes, aulx, oignons de première révolte, une verge rapport 6 i • « il » – deuxième récolte, rapport de chicorée et escarolle pour repi- verge rapport 12 fr. rapport 8 fr. No 9. — Potirons, un 1/4 de verge . . rapport 10 fr. No 10. — Artichauts et radis, une i 2 verge, rapport 4 fr. No ii. — Semis poireaux pour repiquer, 12 verge rapport 13 fr. No 12. — Oignons, poireaux, celeris, une 1/2 verge rapport 20 fr. No 13. — Asperges sans rapport. — Haricots. Bordure de choux-navets, une verge 1/2 rapport 8 fr. N° 14. — Salade laitue, une 1/2 verge, première récolte . rapport ] fr. Deuxième récolte : semis choux pour repi- rapport 2 fr. N 15. — Pommes de terre longues jaunes, quatre verges, première récolte 250 kil. rapport 15 fr. Deuxième récolte choux Milan, choux de Bruxelles, choux-navets, bordure haricots rapport 20 fr. N 16. — Semis scorsonnaire et salsifis, une verge rapport 10 fr. N 17. — Pommes de terre longues roses, choux- navets, une verge 3/4 …. rapport S fr. N 18.— Asperges sans rapport, haricots, aulx, une verge rapport 3 fr. 19. — Pois, première récolte, une verge. Deuxième récolte, navels. …. rapport 6 fr. N » 20. — Pommes de terre longues jaunes, pre- mière récolte, 3 verges, 150 kilos rapport 10 Ir. Deuxième récolte, choux Milan, choux rapport 5 fr. N” 21. — Choux cabuts, une verge 12. rapport S fr. Porte-graines en bordures, carottes, oscilles, chicorée amère, laitue romaine, persil, celeri, cerfeuil. thym, estragon. rapport 6 fr. Pour mémoire : Groseilliers, ambier, rhubarbe, absinthe, menthe, mélisse, camomille,guimauve, angélique. Total : 239 francs

Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous donner le détail des produits du Champ d’expérience, qui est de la contenance «le 4o verges ( 16 ares ). Le mauvais temps continue toujours, nous ne pouvons pas achever de cueillir nos œillettes ni les lentilles. Quand nous aurons récolté le tout, nous vous enverrons le détail, si cela vous fait plaisir. Toute ma famille se joint à moi pour vous faire bien des compliments. Veuillez recevoir, Monsieur, nos bien sincères salutations. Mme DOUFFET-DUJARDIN, à Torcy Sedan, rue de Paris.

Je laisse au lecteur le soin d’apprécier l’enseigne ment et la saveur de cette lettre et je ne veux tirer d’autre conclusion que celle-ci : le champ de M. Doflel coûtant 11 fr de loyer, c’est un rapport de 2.000 pour cent qu’il fournit.

Champ d expérience. — J’arrive immédiatement au champ d’expérience dont il vient déjà d’être question. Il sert, comme son nom l’indique, à faire des recherches sur les variétés de légumes les plus savoureuses et les plus productives. Nous y pénétrons. « Connaissez-vous ces plantes, me dit Mad. Hervieu ? — Parbleu ce sont des œillettes. Autrefois elles faisaient la richesse des cultivateurs de mon pays d Artois, aujourd’hui elles ont disparu sous l’invasion des plantes oléagineuses étrangères et ‘influence des glandes fabriques d’huiles. C’est exactement comme chez nous. Or je veux que nos familles aient leur huile pour assaisonner leur salade, ils cultiveront des œillettes et je ferai tordre les graines par un petit moulin. — Tous mes compliments. — Et par la suite j’arriverai à réimplanter les œillettes dans le pays! » Je regardai mon interlocutrice pour m’assurer qu’elle mesurait bien toute l’importance de la prouesse qu’elle se faisait: elle avait le regard assuré des personnes qui ont la foi ardente et par conséquent calme, elle me la communiqua. Et je pensai à Sully qui avait implanté chez nous la culture du murier pour qu’aujourd’hui on semble travailler à faire importer chez nous les graines étrangères et à détruire la culture de nos plantes indigènes. Ah ! quand reviendra-t on à l’axiome du grand ministre: « Labourage et pastourage sont les deux mamelles nourricières de. la France !

Mais ce n’est pas tout. « Notre champ d’expérience ne sert pas seulement à étudier la valeur comparative des différentes variétés de légumes; il me servira à une démonstration d’un autre genre et à laquelle j’attache une importance capitale. C’est Mad. Douffet seule qui est chargée de cultiver ce champ et, en retour, elle a comme salaire la récolte tout entière. Or, je veux démontrer — et démontrer expérimentalement — qu’une mère de famille peut, par la culture d’un jardin, s’occuper de tous ses devoirs de ménage et gagner plus encore une par le travail de l’atelier.

Nous allons quitter Torcy-Sedan pour nous rendre au Fond de Givonne, situé de l’autre côté de la ville, quand toute une famille s’amène à la queue-le-leu. Ils sont là huit enfants, l’aîné, âgé de treize ans. suivi du second, puis du troisième, et ainsi de suite, par ordre décroissant d’âge jusqu’au dernier, un nourrisson de quelques mois porté sur les bras de sa mère. Superbe et charmante, cette famille, mais l’esprit suppute immédiatement les douleurs, les veilles, les fatigues qu’a du supporter cette brave femme et le précieux secours que doit lui apporter son jardin. Ah ! je voudrais, ami lecteur, que vous eussiez vu ce spectacle: Vous ne dormiriez plus tranquille jusqu’à ce que, vous aussi, vous ayez imité l’œuvre de Sedan.

« Celui-ci, me dit Mad. Hervieu, en me montrant l’aîné, c’est le protégé de Mad. de Guer. » — Eh, oui, dit Mad. de Guer :. c’est mon premier prix de catéchisme! Mais cette parole aussitôt prononcée, mon interlocutrice se mord les lèvres et rougit d avoir trop, parlé. — « Votre premier prix de catéchisme, Madame; vous apprenez donc le catéchisme aux enfants! ? » Docteur, vous êtes indiscret, me dit Mad. Hervieu; Mad. de Guer réunit chez elle un certain nombre de nos pupilles catholiques et leur apprend le catéchisme. N’en dites rien, surtout. Vous vous brouilleriez avec elle!. Nous quittons Torcy-Sedan pour nous rendre au Fond de Givonne, où se trouve le nouveau champ occupé par la Société. Mais l’après-midi s’écoule, nous ne nous arrêtons pas à visiter en détail ces jardins: il n’y a du reste rien de bien spécial à signaler. Capitulation de Sedan. — Notre journée est presque terminée et nous poussons jusqu’au château de Belle- vue où Napoléon III a rendu son épée « à son bon frère Guillaume », jusqu’à Bazeilles et la maison de la dernière cartouche! Ah! Ici le cœur se serre : comment l’armée française a-t-elle pu se jeter dans cette souricière !!…. Et je me rappelle le livre du capitaine Nercy sur « La future débâcle », et je ne puis m’empêcher d’écrire sur le registre de Bazeilles où chaque visiteur peut exprimer ses impressions.

Jamais le soldat français n’a été plus héroïque. Ce n’est pas lui, c’est l’état-major qui a été vaincu à Sedan. Que nos officiers lisent le livre du capitaine Nercy, qu’ils soient moins militaires et plus soldats; qu’ils apprennent la tactique ; tout officier français devrait savoir faire la topographie et la critique de toutes les batailles de Napoléon aussi bien qu un chirurgien sait faire l’anatomie topographique de la région sur laquelle il va opérer.

Mais je me laisse aller à une digression, hélas’ trop naturelle pour un cœur français. Eh bien! J’ai foi que Sedan qui a été le théâtre de notre effondrement en 1870 deviendra par l’œuvre des jardins ouvriers et de la reconstitution de la famille le berceau de notre relèvement.

Appel à notre municipalité de Sedan. — Nous regagnons définitivement la ville « Vous voyez tous ces immenses terrains incultes — me dit Mad. Hervieu, ce sont ceux des anciens remparts I. depuis 1870, ils sont en friche. Si la municipalité voulait nous les céder, nous pourrions donner des jardins à toutes les familles ouvrières mais il faut les lui demander !

Ah, que je regrette de ne point connaître M. le Maire et MM. les Conseillers municipaux de Sedan pour me permettre de leur dire : « Haut les cœurs, haut les intelligences; l’œuvre de Mme Hervieu est une œuvre capitale pour la régénération de la France. Aussi, je me joins à elle, je me joins à toutes ses amies et je vous demande de donner tous ces terrains en usufruit. de les donner tout au moins d’une manière provisoire. Faites la charité, la charité intelligente, la charité vraie, celle qui émeut et échauffe les cœurs français. Ce faisant vous aurez bien mérité de Dieu et de la France, vous aurez bien mérité des ouvriers de Sedan et vous aurez peut-être assuré la prépondérance industrielle de votre cité sur toutes les cités rivales. » La voiture me descend à la porte de Mme Hervieu qui me retient à souper. Nous causons encore des jardins, de l’abbé Lemire, de la Ligue du coin de terre, et aussi de la situation générale de l’industrie drapière en France et à Sedan en particulier. Avez- vous quelquefois visité une manufacture de draps, me demande une des enfants de Madame Hervieu ? Je suis obligé d’avouer mon ignorance. Eh bien demain nous vous montrerons fabriquer du drap qui résiste à une traction de 40 kilogrammes mesurée au dynamomètre : Nous avons justement cette commande pour une Maison religieuse de Paris. Nous nous quittons sur ces beaux projets, mais hélas, rentré à l’hôtel, je consulte l’indicateur qui m’oblige absolument à partir par le premier train du matin sans pouvoir prendre congé définitif autrement que par une carte. Je réitère donc ici à Mad. Hervieu et à Mad. de ma bien vive reconnaissance pour leur extrême bienveillance et je les prie de vouloir bien recevoir pour elles et leurs amies, l’ expression de mes respectueux hommages. Les XXIV Ares

Dr LANCRY.

Source Gallica Revue Mensuelle La Démocratie Chrétienne 8 octobre 1897

Les jardins familiaux

Les jardins ouvriers apparaissent à la fin du XIX° siècle. Les municipalités mettent à disposition des habitants des parcelles à cultiver. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des ouvriers en leur procurant une autosubsistance alimentaire. Leur succès est immédiat. Leur proximité favorise le lien social et la rencontre entre les personnes d’une même ville, d’un même quartier.

Dans les années 50, on les appelle les jardins familiaux. Ils bénéficient aujourd’hui d’un regain d’intérêt personnel et collectif. L’habitant y trouve l’occasion de produire localement des légumes. La commune y défend l’idée du partage social et de la protection environnementale.

De précieux alliés du jardinier

De plus en plus de fleurs s’invitent au jardin. Elles protègent les plantations tout en apportant une ornementation colorée aux différentes parcelles. Leur présence favorise la pollinisation à travers la présence des abeilles, des papillons et d’une multitude d’insectes.

Les coccinelles sont de grandes mangeuses d’insectes nuisibles (entre 10 et 100 pucerons par jour et 5 à 10 cochenilles).

Les larves de syrphes (Petits asticots aplatis) dévorent les pucerons. Pour favoriser la présence des syrphes dans le jardin, il est recommandé d’avoir très tôt au printemps de nombreuses plantes en fleurs. Les larves de chrysope se nourrissent de pucerons, jeunes chenilles, acariens, cochenilles etc.. Les ichneumons attaquent les cochenilles. Le carabe doit être absolument protégé. Son menu: limaces, escargots, chenilles. Les mille—pattes, les gendarmes perce—oreilles, mantes religieuse luttent contre les « ravageurs de jardins » courants.